часто услышишь исполнение народной музыки в духе подлинных традиций. Здесь необходимо умение слить воедино и прелесть первозданного образца, и самобытную манеру вокального воспроизведения. У Марии это получалось превосходно.

...Года два назад в одном из районов Молдавии, в Сороках, проходила Неделя искусства и литературы. В отличие от Московской ее назвали Малой декадой. Мария Биешу выступала в составе бригады студентов консерватории в концертах-встречах с молдавскими композиторами. Она пела народные песни, изумляла глубоким постижением их духа и слушателей и музыкантов.

Помнится, в одном селе после концерта пригласили студентов, композиторов в дом директора школы. Попробовали доброго молдавского вина (дело было осенью), затем пошли песни. Один из артистов, Михаил Чилипик, ныне солист оперы, был отсюда родом, и на встречу пришли его родные, знакомые, друзья — полдеревни. Были теплые речи, хорошие песни и на душе — много радости. Среди всех выделялся старик, не то отец, не то дед хозяина или хозяйки дома. Никогда не забыть его лица, вмиг помолодевших глаз; какое-то особое сияние они излучали. Мария Биешу пела «Пятра», «Боб негарэ» — песни старые и мудрые, красота которых сохранила им вечную молодость.

И, глядя на этого старого человека, всем своим существом «поглощавшего» родные песни, я думал о щедрой осени, которая царила вокруг, о мудрой щедрой осени его самого, помолодевшего от соприкосновения с искусством. Он как бы благословлял молодую поросль молдавского края, такую не похожую на молодежь его юных лет, такую счастливую, талантливую...

На оперной сцене Мария Биешу дебютировала в 1962 году в «Тоске». Критика была единодушна в оценке успеха певицы. У нее действительно очень красивый голос. Верхние ноты кристально звонкие и вместе с тем наполненные, объемные; богатый, плотный средний регистр и особенно нижний, матовый, с грудной окраской. Прибавим богатую эмоциональность певицы, быть может не совсем отшлифованную, не всегда подчиненную закономерностям формы, где-то даже бьющую через край. Природная интуиция, музыкальность восполняют недостаток опыта, естественную для начала «узость» репертуара. К тому же Мария Биешу трудится с увлечением. Она уже выступила в партиях Татьяны, Недды, Аурелии (в одноименной опере Д. Гершфельда). От премьеры к премьере все больше раскрывается ее талант, расширяется кругозор, приходит мастерство. В искусстве Марии Биешу пока преобладает эмоциональное начало. Перед ней необъятные возможности камерной музыки, источник совершенствования таланта, проникновения в мир тончайших красок. Перед ней открыт путь оперной певицы, по которому пройдены лишь первые шаги... И еще надо помнить о песнях своего народа, тех песнях, которые привели Марию Биешу в большое искусство.

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ

В ЧЕСТЬ ПАБЛО КАЗАЛЬСА

Международные музыкальные конкурсы в Будапеште пользуются большим авторитетом во всем мире1. Седьмой конкурс, состоявшийся в октябре прошлого года, включал соревнования квартетных и сонатных ансамблей «Памяти Лео Вейнера» и виолончелистов — «В честь Пабло Казальса».

Программа виолончельного конкурса предъявляла его участникам чрезвычайно высокие художественные, стилевые и виртуозно-технические требования: Токката Фрескобальди — Кассадо, части из Четвертой, Пятой или Шестой сюит для виолончели соло Баха, одна из сонат Бетховена или Брамса, Первая рапсодия Бартока, «Танец эльфов» Поппера, Соната для виолончели соло Кодая, концерт с оркестром, а также одно из произведений, написанных венгерскими композиторами для данного соревнования, — соната Андраша Михая или Лайоша Паппа.

_________

1 Напомним, что среди лауреатов этих конкурсов советские пианисты Л. Власенко и Л. Берман, а также квартет аспиранток Московской консерватории (ныне квартет им. С. Прокофьева).

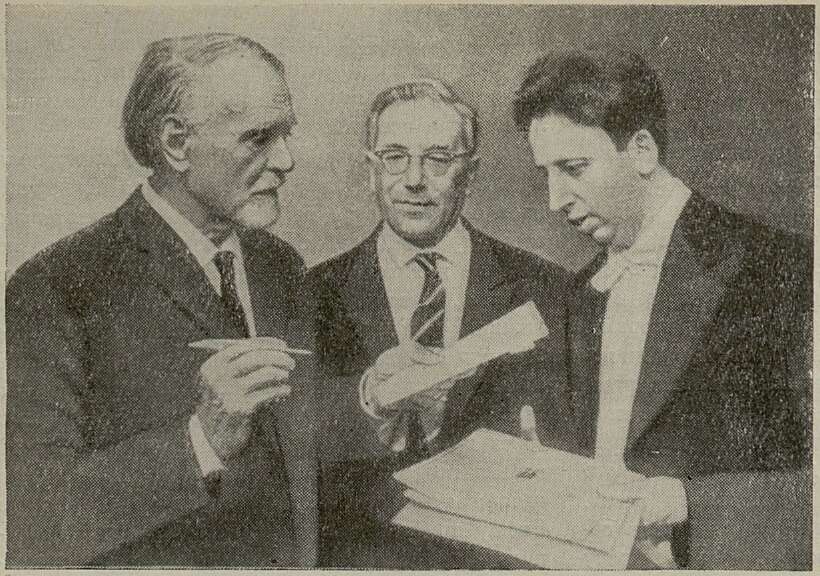

3. Кодай, Л. Гинзбург и М. Хомицер

Для участия в конкурсе записались 54 виолончелиста; видимо, трудности программы уменьшили это число до 37 (из 17 стран). По признанию жюри, необычайно высоким оказался общий уровень подготовки соревнующихся. Ко второму туру было отобрано 18 молодых музыкантов (к ним присоединился и М. Хомицер, освобожденный от первого тура, как лауреат первой премии на Международном конкурсе им. Гануша Вигана в Праге в 1955 г.), а к третьему — только 9, в том числе все советские виолончелисты, воспитанники Московской консерватории: М. Виллеруш, Т. Габарашвили, Л. Евграфов и М. Хомицер. Наша делегация в отличие от большинства других пришла к финалу «без потерь». Достаточно сказать, что к финальному туру не были допущены одаренные виолончелисты Ф. Бартоломей (Австрия), И. Ишепи (Венгрия), И. Кейзер и С. Кейтс (США), Э. Раутио (Финляндия), Ж. Сюдра (Франция), Ч. Таннель (Англия), М. Щудловска (Польша). На третьем туре исполнялись соната Кодая и концерт с оркестром. Трижды прозвучал Концерт Шостаковича (его играли Л. Евграфов, Л. Мезё и М. Хомицер, оркестром отлично дирижировал Дьюла Немет), один раз — Шумана и пять раз — Дворжака.

Результаты выступлений (а также сумму «очков») на трех турах должно было определить решение жюри, в которое входили: Ференц Фаркаш (председатель жюри), Пал Кадоша, Вера Денеш, Эде Банда и Пал Лукач (Венгрия), Казимиж Вилкомирский (Польша), Рихард Крочак (Австрия), Милош Садло (Чехословакия), Раду Алдулеску (Румыния), Морис Марешаль (Франция), Гаспар Кассадо (Италия), Морис Эйзенберг (США), Имре Гартман (Мексика) и автор этих строк1. Предстояло из девяти участников третьего тура назвать трех, достойных получить первые три премии. И вряд ли удалось бы решить эту сложную задачу, если бы не Министерство культуры Венгрии, которое учло все обстоятельства и установило дополнительно еще две первых и две вторых премии. Соответственно количеству «очков» в результате закрытого голосования первых премий были удостоены Михаил Хомицер, Ласло Мезё (Венгрия), Тсуоши Тсутсуми (Япония); вторые премии получили Лев Евграфов, Миклош Переньи (Венгрия), Рональд Леонард (США); третьей премией была награждена Тамара Габарашвили (СССР), отставшая всего на несколько десятых «очка» от получивших вторые премии. Марис Виллеруш открыл список из десяти виолончелистов, награжденных дипломом и медалью конкурса. О советской виолончельной школе и ее молодых представителях зарубежные музыканты отзывались с глубоким уважением. Т. Габарашвили привлекла внимание яркой темпераментностью исполнения и красивым насыщенным звучанием; Л. Евграфов — содержательностью трактовки и благородством стиля; М. Хомицер — артистической зрелостью и виртуозным мастерством. Что касается зарубежных лауреатов, то можно отметить проявившуюся еще

_________

1 Не смогли принять участия в работе жюри Мстислав Ростропович, находившийся в турне по США, и заболевшие Антал Фриш (Венгрия) и Карел Православ Садло (Чехословакия).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- За музыку коммунистического завтра! 9

- Советской Белоруссии — 45 лет 15

- Диалектика искусства 17

- Сила песни 25

- К итогам дискуссии 33

- Вариации на неизменную тему 43

- Новому — дорогу! 47

- Готовить разносторонних музыкантов 50

- Надо искать выход 52

- Режиссер в опере 53

- Второе рождение оперы 59

- Впервые на советской сцене 64

- Первая азербайджанская балерина 67

- Эскиз портрета 72

- Музыканты из Молдавии 75

- В честь Пабло Казальса 79

- Памяти Лео Вейнера 82

- Имени Никколо Паганини 83

- Из воспоминаний 85

- В концертных залах 93

- Талант публициста 104

- Думать, спорить, искать 106

- Опера? Музыкальная новелла? 108

- «Главное, ребята, сердцем не стареть…» 112

- «Военные» симфонии Онеггера 120

- Музыка, возвращенная народу 132

- Живой Пуленк 134

- Чем озабочен второй гобой? 137

- Больше инициативы 139

- О нашем современнике 145

- Тема, оставшаяся нерешенной 147

- Нотография 152

- Наши юбиляры. Х. Ф. Ахметов, В. А. Белый 153

- Хроника 155