Пример

...Закончить войну со своими однополчанами Евгению Родыгину не пришлось. Тяжелое ранение. Госпиталь. Демобилизация. Четыре скупых слова перечеркнули обратное возвращение на фронт. Почувствовать же себя в строю ему, тяжело раненному, с перебитыми ногами, накрепко скованными гипсовыми шинами, снова помогла песня. К груди его привязывали аккордеон. И он играл. А вокруг пели и танцевали. Людям становилось радостней и теплей.

В 1945 году демобилизованный младший сержант становится студентом Уральской государственной консерватории по классу О. Эйгеса, а затем В. Трамбицкого. Вокально-симфоническая «Поэма о слепом баянисте» на слова А. Суркова, представленная государственной комиссии в качестве дипломной работы, по своему стилю, тематике, интонационному строю, ритмическим поворотам, формообразованию восходила к особенностям русской народной песенности. И не случайно: дальнейший творческий путь молодого композитора был, очевидно, уже тогда во многом предопределен.

*

«Будешь уральским Захаровым» — так напутствовал Родыгина руководитель Уральского народного хора Л. Христиансен, приглашая молодого автора в 1950 году на должность заведующего музыкальной частью уже известного тогда коллектива. Но «Захаровым» он не стал. Не стал и его подражателем. Хотя, безусловно, отдельные «захаровские» черты (скажем, гармошечные переборы в фортепианных партиях, вариантно-вариационный принцип развития вокальной мелодии) ему не чужды. Как не чуждо многое в искусстве Дунаевского, Соловьева-Седого, Мокроусова — тяготение к вальсовости, романсно-песенным интонациям городского быта. Но ведь искусство не терпит рабского копирования, точных повторений. Подлинное творчество, опираясь на лучшие традиции прошлого, всегда открывает еще нетронутые пласты. Образные. Эмоциональные. Интонационные. Он искал их в общении с Уральским народным хором. Искал, но нашел не сразу.

Вначале, не умея создать достаточно убедительный образ, композитор пытается завуалировать свою беспомощность приемами, которые, как казалось ему, идут от особенностей народного музицирования. Так, в первых опытах, предназначенных для Уральского хора («Встреча», «Как у дедушки Петра»), вокальная партия поручена нескольким голосам, а остальные исполнители поют, как бы подражая звучанию народного инструментального наигрыша.

Родыгин и сам чувствовал: надуманно, искусственно. Недовольный, все больше старался вжиться в строй народной песни, постичь ее природу, ее нутро. Присутствуя на репетициях, даже вглядывался из-за кулис в лица исполнителей, в их выражение, в особенности артикуляции, манеру произносить текст.

«Под окном черемуха колышется», «Комарочек», «Улонька», «Ой вы, горы», «Летят утки». Эталоном мелодической красоты, эмоциональной свежести, душевной щедрости, «интонационной неисхоженности» стали для композитора эти и многие другие песни из репертуара прославленного коллектива. Не здесь ли прежде всего подслушано свое, «родыгинское», то, что называют композиторским почерком? Как угадывается он? Из каких компонентов слагается?

...Перед нами сборник в обложке цвета осенней рябины1. Символично. Что ж, и вправду рождение композитора Родыгина у сотен людей ассоциируется с «Уральской рябинушкой». Раскройте сборник. Вы встретитесь с песнями, различными по настроению, содержанию и тематике: торжественная, гимническая «Слава партии», энергичная «Дорогою стальною», юношески светлая «Едут новоселы» и море лирики.

Нельзя не уловить, как естественно переплелись здесь три разноликие интонационные струи.

Вот первая. Она угадывается сразу. Родничком пробивается в мелодии. Искрится, играет во всем интонационном строе песен Родыгина «Небо темно-синее», «Вдали мне песня слышится», «Куда бежишь, тропинка милая?». Конечно, истоки ее в народной песенности, преломленной сквозь художнические принципы Захарова. Не случайно в письмах, приходящих на радио и телевидение, слушатели часто просят исполнить в концертах по заявкам «народные песни» «Куда бежишь, тропинка милая?»2 или «Белым

_________

1 Издан в 1957 году Свердловским книжным издательством.

2 Она и впрямь вариант народной песни «Летят утки».

снегом», не подозревая, что они принадлежат композитору-профессионалу.

Анализ подтверждает первое впечатление. Да, все здесь очень по-народному: и диатоника напева, и переменность метра, и ладовая переменность, и движение по звукам тонического септаккорда в мелодии, и натуральный минор, и характерные пентатонические попевки-росчерки.

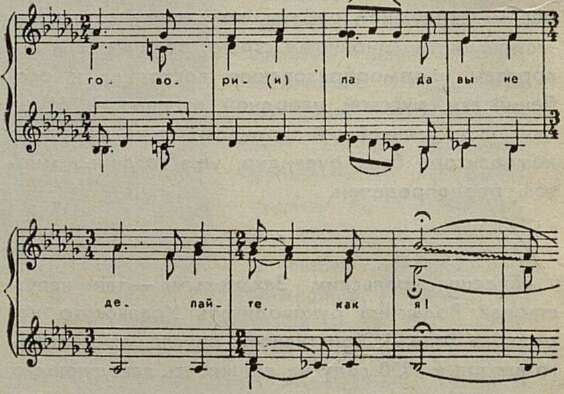

Пример

И все-таки чем больше вслушиваешься, тем больше ощущаешь: все это не только типично по-русски, но еще и по-уральски. Ощущаешь: композитору удалось передать этническое своеобразие уральского «песенного говора». Обратимся к нему в подлиннике — к сборнику уральских народных песен в записи Л. Христиансена. В комментариях читаем: «Характерно, что на Урале не встречаются протяжные лирические в медленном темпе развертывающиеся песни. Лирические уральские песни (называемые там “проголосными”) подвижны и динамичны»1. Не так ли и в названных песнях родыгинского сборника? Ведь здесь ни разу не встречаешь ремарку: «протяжно», «медленно», «широко». «Вдали мне песня слышится» идет в умеренном темпе; «мягко, с теплотой» — так определен характер исполнения песни «Куда бежишь, тропинка милая?»; «задушевно» — ремарка к «Небу темно-синему». Быть может, это только деталь? Причем не такая уж и значительная?

Но ведь дело не только в темпах; речь о самобытных чертах уральской народной песни. Что же это за черты? На некоторые из них указывает Л. Христиансен в предисловии к упомянутому сборнику: «Хоровой стиль уральских песен очень разнообразен и обнаруживает интенсивное впитывание новых элементов советской песенно-хоровой культуры. Значительную роль здесь играет вертикаль при сохранении самостоятельности подголосков»2. Действительно, в этом могут нас убедить многие фольклорные образцы Урала (независимо от их жанровой принадлежности).

А мелодия? Принципы интонационного развития? Оказывается, и здесь мы находим своеобразные «метки», что «кочуют» из одной уральской мелодии в другую, помогая отличить ее в хороводе многочисленных песенных подруг. Это и характерные кадансы — росчерки V — IV — I. Это и синкопа, так неожиданно перебивающая мерное движение не только плясовых, но и лирических бытовых напевов. То прозвучит подобная ритмо-интонация залихватской «задоринкой» («Бежал Ванюшка»), то обернется вздохом-печалью («Я под дождичком стояла», «Мамашенька бранится», «Шел я, мальчик, утомился», «Катенька-Катюша»), то скажется в энергически упругом броске («Землемерщики»):

«БЕЖАЛ ВАНЮШКА»

«Я ПОД ДОЖДИКОМ СТОЯЛА»

«Землемерщики»

Мелодическое движение уральской песни в целом примечательно смысловой значимостью каждого отрезка вокальной линии (каждый звук соответствует слогу текста), строгостью очертаний, завершенностью контуров. Особенно характерен для нее «квартовый колорит»: там и здесь

_________

1 Л. Христиансен. Современное народное песенное творчество Свердловской области. М., 1954, стр. 21.

2 Там же.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- За музыку коммунистического завтра! 9

- Советской Белоруссии — 45 лет 15

- Диалектика искусства 17

- Сила песни 25

- К итогам дискуссии 33

- Вариации на неизменную тему 43

- Новому — дорогу! 47

- Готовить разносторонних музыкантов 50

- Надо искать выход 52

- Режиссер в опере 53

- Второе рождение оперы 59

- Впервые на советской сцене 64

- Первая азербайджанская балерина 67

- Эскиз портрета 72

- Музыканты из Молдавии 75

- В честь Пабло Казальса 79

- Памяти Лео Вейнера 82

- Имени Никколо Паганини 83

- Из воспоминаний 85

- В концертных залах 93

- Талант публициста 104

- Думать, спорить, искать 106

- Опера? Музыкальная новелла? 108

- «Главное, ребята, сердцем не стареть…» 112

- «Военные» симфонии Онеггера 120

- Музыка, возвращенная народу 132

- Живой Пуленк 134

- Чем озабочен второй гобой? 137

- Больше инициативы 139

- О нашем современнике 145

- Тема, оставшаяся нерешенной 147

- Нотография 152

- Наши юбиляры. Х. Ф. Ахметов, В. А. Белый 153

- Хроника 155