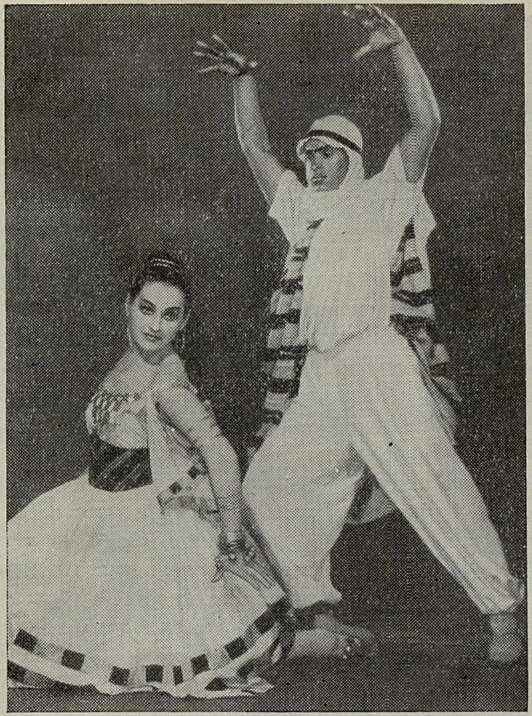

«Олимпийские звезды». Марокканский танец

времена оперетты «Одиннадцать неизвестных» (а к цирку оперетту особенно потянуло после постановки «Мистера Икса» и «Сына клоуна»). Так, непосредственно после «Друзей Милены» пробудился интерес к новой оперетте В. Соловьева-Седого «Олимпийские звезды» (либретто В. Константинова и Б. Рацера). По «роковому» совпадению главные эпизоды оперетты Н. Минха и действие «Олимпийских звезд» развертываются в одном и том же городе — в Неаполе. Именно в Неаполе происходит олимпийское водное состязание, на которое прибывают наши яхтсмены. Здесь они встречаются с итальянцем Антонио, прекрасным спортсменом, влюбленным в некую девушку Карину. Но вот беда. Ее отец только в том случае согласен выдать дочку за этого хорошего парня, если он окажется победителем. В «Друзьях Милены» героиню нужно спасать от навязываемого ей брака. В «Олимпийских звездах», напротив, необходимо спасти Антонио от поражения, иначе он потеряет невесту. И в том, и в другом случае, разумеется, советские спортсмены оказываются на высоте. В «Олимпийских звездах» они дружно помогают итальянцу занять первое место. А сами довольствуются вторым. Не в медалях счастье, как бы говорят зрителю либреттисты. Важнее дружба и товарищество, ради них стоит поступиться победой.

Для повышения занимательности сюжета авторы либретто ввели в спектакль несколько интермедийных эпизодов: с невестой советского яхтсмена, присутствующей вместе с обязательной во многих советских опереттах мамашей, с монахами-спекулянтами, с туристками — охотницами за автографами и т. п.

Композитора увлекла возможность обратиться к непривычному кругу интонаций, к новым для него музыкальным формам. С поражающей щедростью В. Соловьев-Седой «воспел» знойную Италию, чутко проникнув в музыкальную душу ее народа. Пожалуй, подчас он излишне увлекался поисками подчеркнуто сложных средств выразительности, что сказалось в гармонизации и оркестровке (сделанной без его участия). Зато композитор «распевается» здесь в полную силу своего замечательного дарования, и лирика оказывается сильнее, чем «характерные» или сатирические эпизоды. Серенада и любовный дуэт итальянских молодых героев, дуэт Антонио и советского спортсмена Виктора надолго остаются в памяти. Вместе с тем в «Олимпийских звездах» есть несколько композиционно сложных эпизодов, в которых В. Соловьев-Седой предстает как опытный мастер развернутых музыкально-сценических форм. В частности, удачно изображен эпизод состязания, решенный чисто музыкальными средствами, очень динамично, с большой выразительной силой.

Ради этой музыки следовало обратиться к подобной тематике, но ради нее же нужно было настойчивее поработать с драматургами, дебютирующими в оперетте (до сих пор мы знали их как даровитых эстрадных авторов), чтобы уничтожить нелепости, тривиальности и безвкусности пьесы. Но этого театр не сделал. И в спектакле наглядно ощущается конфликт между сочной, темпераментной, привлекательной музыкой и беспомощным, невыразительным либретто. Более того, присоединив на афише к именам драматургов имя режиссера Ю. Хмельницкого, театр как бы признал себя соавтором произведения, узаконив тем самым нынешний уровень драматургии «Олимпийских звезд».

И в этом спектакле во главу угла поставлены зрелищно-постановочные моменты. Грандиозная конструкция, образующая трибуны олимпийских состязаний, заполняет все сценическое пространство бесконечными лестницами (художник — С. Мандель). Исполнителям приходится преодолевать многочисленные подъемы и спуски. И, как во многих опереточных спектаклях, наиболее яр-

кие краски затрачиваются на показ чуждого мира, а на характеристику советских спортсменов ни времени, ни места не хватает. Представители нашей страны, декларируя истины, остаются безликими, лишены индивидуальных характеристик. И это во многих постановках призвано «выражать» коллективизм, свойственный советским людям?!

Мы остановились на трех спектаклях, показанных ленинградцами за последнее время. Их сходство определяется склонностью театра к произведениям мюзик-холльного и обозренческого склада. Его постановки нарядны, даже помпезны (особенно «Друзья Милены» и «Олимпийские звезды»), в них развернуты прихотливые массовки, отдано широкое место балетным сюитам, декоративное оформление изобретательно. Но все эти компоненты развивают лишь одну сторону жанра. А на вторую, главную, связанную с созданием ярких, правдивых психологических образов, затрачивается гораздо меньше усилий, да и трудно создать полноценные сценические образы на ущербном в драматургическом и идейном отношении материале.

*

Другая тенденция Ленинградской музыкальной комедии, также характерная для многих театров оперетты и потому заслуживающая особого рассмотрения, связана с водевилем. Почтенный жанр водевиля не нуждается в защите. Он сыграл важную роль в развитии русского театра первой половины минувшего века. На нем в известной мере воспиталось поколение корифеев русской сцены прошлого столетия, и следует пожалеть, что этот жанр сейчас недостаточно изучен, что его привлекательные возможности не исследованы.

Но театр оперетты с начала до конца театр музыкальный, театр больших форм, разносторонних синтетических композиций. Во главе его рядом с режиссерами должны стоять взыскательные музыканты-дирижеры, которые обязаны «блюсти порядок» и следить за тем, чтобы в театре звучала только настоящая музыка.

К сожалению, недостаточное внимание к музыке приводит к тому, что в работе ленинградцев опереточные произведения часто замещаются пьесами водевильного склада.

То, что закономерно для драматического театра, вводящего в свои спектакли музыку, в том числе и вокальную, совершенно недостаточно для театра оперетты. Музыка в водевиле все-таки носит прикладной характер, ее музыкальные формы здесь ограничены. В целостной драматургии произведения она участвует скромно и односторонне и, в частности, не становится источником движения сюжета.

Быть противником водевиля на опереточной сцене вообще и при всяких обстоятельствах неразумно. Иные водевильные пьесы оказываются более содержательными, чем некоторые опереточные либретто. В незатейливой форме в них рассказывается о наших людях, о нашей жизни подчас больше и лучше, чем во многих помпезных, массовых спектаклях, где на первом плане зрелищно-дивертисментная сторона.

В водевильных пьесах нередко действуют советские люди (по преимуществу молодежь); возникают образы, выхваченные из реальной нашей действительности, за водевильной вязью интриги проступают близкие нашему времени идеи, за шуткой — серьезное чувство. Приглядываясь к молодому поколению даровитых ленинградских артистов музыкальной комедии, замечаешь, что в спектаклях водевильного склада они подчас получают возможность в большей мере раскрыть свои дарования, ближе подойти к правде жизни, чем в надуманных «гран-спектаклях».

Но, мне думается, водевиль должен быть «приложением» к спектаклям, разрабатывающим главное направление жанра оперетты, а не заменять их.

Вопрос, как видим, сложный и, во всяком случае, не допускающий легких решений. Но вот в Ленинграде (не только здесь, но и во многих опереточных театрах периферии) водевильный спектакль часто заменяет оперетту на современную тему.

На протяжении трех последних лет водевили в репертуаре Ленинградского театра музыкальной комедии следуют нескончаемой чередой: «Люблю, люблю...» В. Масса и М. Червинского (с музыкой М. Табачникова), «Жили три студента» И. Кузнецова и Г. Штейна (музыка А. Петрова и А. Чернова), «Улыбнись, Света» В. Константинова и Б. Рацера (музыка Г. Портнова).

Каждый из трех названных спектаклей заслуживает более или менее доброжелательного отношения к себе. Пьесы в них обладают некоторыми достоинствами и свидетельствуют, в частности, об известной наблюдательности их авторов, сумевших подглядеть в нашей действительности выразительные и живые характеры, особенно свойственные молодежи. Пьесы эти более или менее веселы, не лишены сатирической изюминки. И о музыке их можно сказать, что в пределах обычных требований, предъявляемых к сопровождению водевильного спектакля, она на месте. Правда, оказывалось, что большей частью

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Ночной патруль 6

- Комсомольцы 20-х годов 10

- Письма с далекого Севера 17

- За творческую дружбу 25

- Музыкант большой культуры 34

- Д. Толстой и его опера «Сорок первый» 39

- В защиту мира 43

- Наша песня сегодня 46

- Памяти музыканта-революционера 50

- Пролетарский скрипач 51

- Э. Сырмус — М. Горькому 53

- Первый народный 54

- Об Асафьеве 56

- О моем учителе 58

- Прочь, тьма! 63

- «Далекая планета» 67

- У афиши театра оперетты 70

- Путь артистки 78

- Играет Натан Перельман 82

- Большой художник 84

- Камерная певица 86

- Рассказ об оркестре 88

- Музыка одного дня 92

- Заметки о новом сезоне 93

- «Мы любим музыку» 96

- На экране «Спящая красавица» 99

- В рабочем районе 101

- Это актерские удачи 102

- Они энтузиасты 104

- В народных театрах Ленинграда 107

- Оправдать высокое доверие 109

- Изгнать догматизм и школярство 114

- Они верили в будущее 116

- Воспевая революцию 124

- «Антология румынской народной музыки» 127

- «Флорентийский май» 129

- Песни мексиканской революции 135

- Книга об Эйслере 144

- К 100-летию Ленинградской консерватории 145

- Опыт педагога 150

- Г. Уствольская. «Спортивная сюита» 151

- А. Чернов. Поэма для симфонического оркестра 151

- Г. Л. Жуковский 152

- А. А. Степанов 153

- Добрый и умный друг 154

- Октябрю, партии, народу 157

- «Годы и песни» 159

- Там, где живут герои 160

- Полвека — искусству 162

- Новые грамзаписи 162

- Человек большой души 163

- Первый оркестр на севере 163

- Нужные решения 164

- Киноконцертный зал «Украина» 164

- Говорят директора театров 165