первого раздела. Тема интенсивно развивается и в последующих четырех симфонических вариациях. Внутренне напряженная, она воспринимается здесь как тревожное ожидание чего-то значительного. Пятая вариация — вступление хора, который энергично, решительно, поддерживаемый медью и ударными, скандирует:

150 000 000 мастера этой поэмы имя.

Пуля — ритм.

Рифма — огонь из здания в здание.

150 000 000 говорят губами моими.

Это начало яростной битвы. Бой между старым и новым миром идет не на жизнь, а на смерть. Но вот на какое-то время шум сражения затихает (конец восьмой вариации), и на фоне выдержанного аккорда струнных, как бы из него рождаясь, начинает звучать нежный, странно вибрирующий голос ондиолины. Интерлюдия. Мирная, безоблачная, чистая:

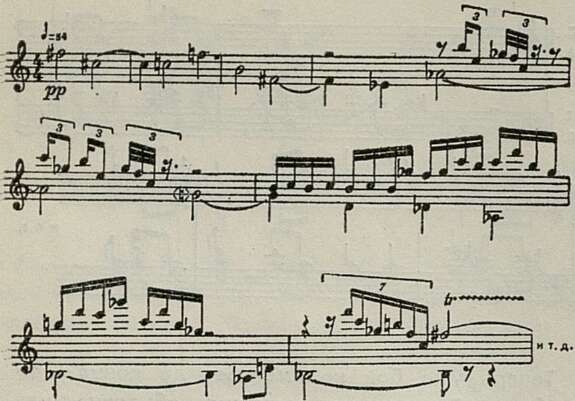

Пример 1

Неужели это уже мир, Нет, это пока только мечта о будущем. Чтец говорит:

В этом самом году,

в этот день и час,

под землей,

на земле,

по небу

и выше —

такие появились плакаты,

летучки,

афиши...

И вот мы снова в центре боя. Хор скандирует текст прокламации:

«ВСЕМ!

ВСЕМ!

ВСЕМ!

Всем,

кто больше не может!

Вместе

выйдите

и идите!»

Пример 2

Теперь уже бой не смолкает до конца — до победы. Двенадцатая вариация, объединяющая все предшествующие тематические построения» накаляет драматическое развитие до предела. Следует подчеркнуть, что эти страницы — оркестровые, без участия слова, но смысл их настолько ясен, что вступающий снова в шестнадцатой вариации хор («Мы пришли сквозь столицы, сквозь тундры прорвались...») воспринимается — речь идет о тексте — как логическая кульминация предыдущего. Последняя вариация заканчивается протяжным звоном колоколов, на затихающем звучании которых оратор дает простор мечте:

В стремя фантазии ногу вденем,

дней оседлаем порох,

и сами

за этим блестящим виденьем

пойдем излучаться в несметных просторах.

Мы переходим во второй раздел оратории, в «Космическую фантазию».

Если для нас сегодня покорение космоса — реальность, то Маяковскому дано было лишь предчувствовать его. Поэтому неудивительно, что будущая вселенная неотделима для поэта от «большеголовых, в красном сиянье» марсиан, спешащих на великий парад Свободного Человека. Естественно, что этот момент должен был особенно заинтересовать композитора. Не случайно после драматически напряженного, бурного первого раздела так пленяет слушателя «неземная» звучность органа (см. след. пример). «Неземная», но в то же время глубоко человечная. И это «очеловечивание» космоса (недаром же оратория озаглавлена «Созвездие человека») тем более ценно, что многие «космические симфонии» последних лет рисуют космос не без налета мистицизма, как безжизненную пустыню, недосягаемую, глухую. Космос у Олаха современный: он покорен человеком.

Чтец вещает о великом празднике, «в святцах не имеющем чина». На фоне отдаленных пока шагов приближающейся многомиллионной толпы солист обращается к массам:

Пример 2

Голоса людские,

зверьи голоса,

рев рек

ввысь славословием вьем.

Пойте все и все слушайте

мира торжественный реквием.

Следует развернутая, с многочисленными мелодическими ответвлениями ария, идущая почти без сопровождения, что после насыщенной звучности предыдущего раздела лишь усиливает ее художественный эффект. А за ней — громоподобный взрыв хора: «Слава!» Здесь поистине чувствуешь голос миллионов!

Следующий затем «Эпилог», столь же лаконичный, сколь выразительный, можно отнести к наиболее удачным и впечатляющим моментам оратории. Здесь нет ни «фанфарной» помпезности, ни высокопарности: спокойная уверенность, скромность победившего — вот что наиболее отвечает строкам поэмы

Парад мировой расходился ровно —

ведь горе давнишнее душу не бесит.

На последних страницах партитуры снова слышны трубные отголоски вчерашних боев.

Но это именно отголоски. Они уже в прошлом. Еще несколько фраз хора — и музыка «угасает» на замирающих ударах колокола, в длительном эхо которого можно еще некоторое время различить доносящийся издали чистый, бестелесный звук ондиолины...

Мы прослушали ораторию. Попытаемся суммировать наши впечатления.

Как слушатель я не могу не быть признательным Тибериу Олаху за подаренное мне наслаждение. Не могу не радоваться его удаче, не могу не отметить его мастерства, его глубокого, истинно творческого решения сложной, но столь благодарной для подлинного художника задачи.

В то же время я был бы односторонне пристрастен, если бы не высказал некоторые критические суждения.

В вопросе о соотношении стиха и музыки Тибериу Олах отдает явное предпочтение речевому интонированию поэтического текста. Против этого в принципе трудно возразить. Такого рода мелодекламация, по-видимому, хорошо отвечает поэзии Маяковского, революционная, ораторская приподнятость которой вызывает естественное стремление «выкрикивать» эти стихи «во весь голос», «бросать их в толпу»1. Обычным вокальным формам трудно справиться с такой эмоциональной нагрузкой.

Однако, если — с этой точки зрения — присутствие оратора-чтеца вполне оправдано, трудно сказать то же самое о декламирующем хоре, трактовка которого вызывает возражения. Несмотря на разнообразие хорового письма (дифференциация речевых тембров доведена подчас до подлинной «разговорной полифонии», причем на нотоносце зафиксирован не только ритмический рисунок, но и приблизительный высотный контур интонирования), несмотря на это, повторяю, хор в целом слишком мало поет. Тем самым композитор сознательно лишает себя важнейшего выразительного средства. Отсюда — отсутствие необходимого контраста между чтецом и хором, чьи партии становятся как бы взаимозаменяемыми. Отсюда же и неизбежное однообразие, утомляющее в конце концов слух и затрудняющее отчетливое восприятие текста.

Далее, распределение текста между чтецом и хором не всегда кажется убедительным. В ряде случаев хотелось бы, чтобы эпизоды, порученные чтецу, исполнялись хором, причем не рarIando, a cantando. Особенно это относится к

_________

1 Подобным образом трактуется роль солиста-чтеца и в отдельных эпизодах «Патетической оратории» Г. Свиридова.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Ночной патруль 6

- Комсомольцы 20-х годов 10

- Письма с далекого Севера 17

- За творческую дружбу 25

- Музыкант большой культуры 34

- Д. Толстой и его опера «Сорок первый» 39

- В защиту мира 43

- Наша песня сегодня 46

- Памяти музыканта-революционера 50

- Пролетарский скрипач 51

- Э. Сырмус — М. Горькому 53

- Первый народный 54

- Об Асафьеве 56

- О моем учителе 58

- Прочь, тьма! 63

- «Далекая планета» 67

- У афиши театра оперетты 70

- Путь артистки 78

- Играет Натан Перельман 82

- Большой художник 84

- Камерная певица 86

- Рассказ об оркестре 88

- Музыка одного дня 92

- Заметки о новом сезоне 93

- «Мы любим музыку» 96

- На экране «Спящая красавица» 99

- В рабочем районе 101

- Это актерские удачи 102

- Они энтузиасты 104

- В народных театрах Ленинграда 107

- Оправдать высокое доверие 109

- Изгнать догматизм и школярство 114

- Они верили в будущее 116

- Воспевая революцию 124

- «Антология румынской народной музыки» 127

- «Флорентийский май» 129

- Песни мексиканской революции 135

- Книга об Эйслере 144

- К 100-летию Ленинградской консерватории 145

- Опыт педагога 150

- Г. Уствольская. «Спортивная сюита» 151

- А. Чернов. Поэма для симфонического оркестра 151

- Г. Л. Жуковский 152

- А. А. Степанов 153

- Добрый и умный друг 154

- Октябрю, партии, народу 157

- «Годы и песни» 159

- Там, где живут герои 160

- Полвека — искусству 162

- Новые грамзаписи 162

- Человек большой души 163

- Первый оркестр на севере 163

- Нужные решения 164

- Киноконцертный зал «Украина» 164

- Говорят директора театров 165