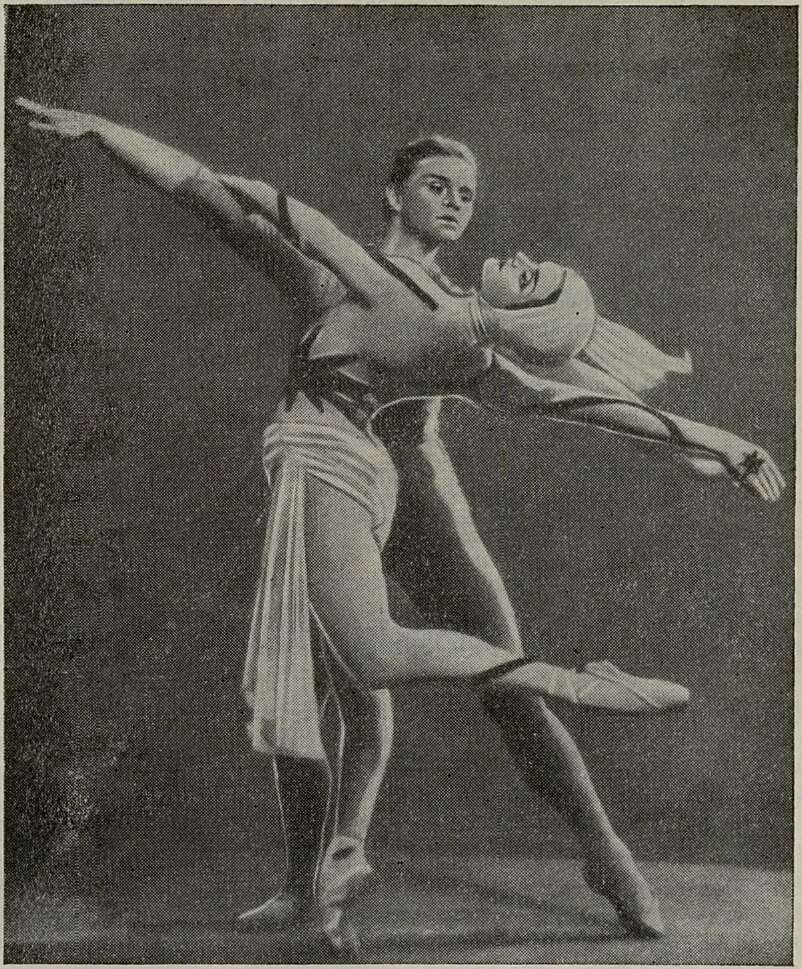

Человек — Ю. Соловьев, Далекая планета — Г. Комлева

вой сольной партии. Дебютант хорошо справился с трудной ролью. И причина этого не только в соответствующей подготовке и отличной фактуре артиста, как нельзя более подходящей для данного образа, а прежде всего в том, что он сумел наполнить танец могучим порывом и устремлением вдаль, страстным и волевым движением к цели. Недостаточная пока отшлифованность движений бесспорно будет преодолена молодым артистом. Важно только, чтобы он не растерял эту внутреннюю наполненность своего танца. Как непохож этот образ, воплощающий мечту героическую, действенную, реальную на романтические образы прошлого. В нем особенности романтики наших дней, современность в ее лучших проявлениях.

Образ Человека раскрывается в спектакле во взаимодействии не только с кордебалетом, но и с индивидуализированными персонажами — Землей и Далекой планетой.

Земля, данная в окружении дружественных явлений природы, трактуется как прекрасная женщина, благословляющая юношу — Человека на подвиг, заботливо провожающая и радостно встречающая его. В ее хореографическую партию вплетены элементы, напоминающие пластику народных танцев. И в исполнении Т. Удаленковой удалось избежать холодной абстрактности и расплывчатой неопределенности этого символического образа. Ее танец наполнен теплотой, заботливым участием, дружеской поддержкой.

Далекая планета выступает в спектакле как олицетворение прекрасной мечты. В ее образе есть что-то от сверкающей красоты фосфорической женщины Маяковского, от идеального совершенства космической незнакомки из «Туманности Андромеды» И. Ефремова. И еще одна ассоциация: такой, вероятно, должна была бы быть Аэлита — создание щедрой и умной фантазии А. Толстого.

Танцы Далекой планеты необычайно сложные и в то же время прозрачно ясные по рисунку. В основе их классика, но усложненная и обогащенная некоторыми современными элементами. Г. Комлева исполняет их с поразительной точностью, необычайным техническим совершенством и внутренней одухотворенностью.

Но уместна ли одухотворенность для такого сугубо неземного, казалось бы, холодного, чуждого человеку образа? Да, бесспорно, ибо без нее не может быть вообще хореографического образа. И в Далекой планете, созданной Г. Комлевой, есть хрупкая женственность и легкая грусть. Не оттого ли, что покоренная Человеком, прекраснейшим созданием Вселенной, она остается всего лишь Далекой планетой, не обретающей человеческого духа и естества.

Финал спектакля, где в центре снова Человек, вернувшийся на родную Землю, воспринимается как органическое завершение всего предшествующего развития. Он звучит как апофеоз, прославляющий победу мужества, разума и воли Человека, как музыкально-хореографический гимн славным покорителям космоса.

И пусть в спектакле не все совершенно, есть маловыразительные и несколько рассудочные эпизоды (например, метеориты). Но на пути к завоеванию искусством балета образа современников, штурмующих Вселенную, он представляет собою несомненный шаг вперед.

*

У афиши театра оперетты

М. Янковский

Сложный, противоречивый путь Ленинградской музыкальной комедии, как мне кажется, характерен для многих театров, посвятивших себя жанру оперетты. Вот почему следует поразмыслить над ленинградской афишей... По ней можно судить о том, как складывается сейчас музыкально-комедийный репертуар.

Отрадно наблюдать, что с каждым годом театр оперетты все в большей степени становится театром современного репертуара, создаваемого нашими авторами. Устойчиво сохраняются на афише лишь лучшие произведения Кальмана и Легара. Правда, на периферийные сцены еще проникает порой макулатура, но это случается теперь не слишком часто. И все-таки проблема идейно-художественного качества советских оперетт в наши дни полностью сохраняет свою остроту. Когда возникает новое талантливое произведение, все музыкально-комедийные коллективы страны с жаром «набрасываются» на него. Они понимают, что их достижения реально зависят от советского репертуара. Но хороших советских произведений все еще мало...

В послевоенные годы появилось несколько заметных произведений, надолго закрепившихся на афишах театров страны: «Девичий переполох», «Вольный ветер», «Трембита», «Акулина», «Огоньки», «Белая акация», «Поцелуй Чаниты», «Марк Береговик», «Весна поет», «Москва, Черемушки», «Севастопольский вальс». Сюда же с некоторыми оговорками можно отнести спектакль «Цирк зажигает огни». Несколько оперетт, посвященных нашим дням, нашим людям, создали периферийные театры. Из них наиболее удачна «У моря Обского».

Казалось бы, большой «урожай»! Ведь перечислено почти полтора десятка произведений, родившихся в послевоенные годы. Если бы за это время было создано столько же значительных опер, мы считали бы себя богатыми. А говоря об опереточном театре, мы справедливо утверждаем: всего этого мало.

Дело в том, что далеко не все из названных оперетт выдвигают острые современные темы, не во всех из них музыка и либретто находятся в органическом взаимодействии; в ряде сочинений недостаточно органично сочетаются лирические элементы с комедийными.

В последние годы наметился тревожный симптом: резко сократились кадры опереточных либреттистов. Те, кто ранее участвовал в развитии жанра, теперь почти отошли от него. А между тем, судя по некоторым последним произведениям (например, «Под черной маской»), в оперетту пришли авторы, которым предстоит еще доказать свое право на творчество. Можно даже утверждать, что разрастается «косяк» оперетт с примитивной драматургией и слабой музыкой, оперетт, уводящих в сторону от большого пути, намеченного «Свадьбой в Малиновке», «Вольным ветром», «Трембитой» и получившего продолжение в лучших произведениях недавних лет.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Ночной патруль 6

- Комсомольцы 20-х годов 10

- Письма с далекого Севера 17

- За творческую дружбу 25

- Музыкант большой культуры 34

- Д. Толстой и его опера «Сорок первый» 39

- В защиту мира 43

- Наша песня сегодня 46

- Памяти музыканта-революционера 50

- Пролетарский скрипач 51

- Э. Сырмус — М. Горькому 53

- Первый народный 54

- Об Асафьеве 56

- О моем учителе 58

- Прочь, тьма! 63

- «Далекая планета» 67

- У афиши театра оперетты 70

- Путь артистки 78

- Играет Натан Перельман 82

- Большой художник 84

- Камерная певица 86

- Рассказ об оркестре 88

- Музыка одного дня 92

- Заметки о новом сезоне 93

- «Мы любим музыку» 96

- На экране «Спящая красавица» 99

- В рабочем районе 101

- Это актерские удачи 102

- Они энтузиасты 104

- В народных театрах Ленинграда 107

- Оправдать высокое доверие 109

- Изгнать догматизм и школярство 114

- Они верили в будущее 116

- Воспевая революцию 124

- «Антология румынской народной музыки» 127

- «Флорентийский май» 129

- Песни мексиканской революции 135

- Книга об Эйслере 144

- К 100-летию Ленинградской консерватории 145

- Опыт педагога 150

- Г. Уствольская. «Спортивная сюита» 151

- А. Чернов. Поэма для симфонического оркестра 151

- Г. Л. Жуковский 152

- А. А. Степанов 153

- Добрый и умный друг 154

- Октябрю, партии, народу 157

- «Годы и песни» 159

- Там, где живут герои 160

- Полвека — искусству 162

- Новые грамзаписи 162

- Человек большой души 163

- Первый оркестр на севере 163

- Нужные решения 164

- Киноконцертный зал «Украина» 164

- Говорят директора театров 165