Есть темы, которые действуют в пределах отдельных сцен, а потом возникают лишь как воспоминание. Их сопоставления и преобразования осуществлены мастерски, изобретательно.

Достоинства новой оперы Молчанова столь же несомненны, как и некоторые ее недостатки. Произведение своеобразно: действие развертывается как бы на узкой дорожке, в нем мало участников и немного событий, оно предельно сконцентрировано. Очевидно, и музыка в своей выразительности должна была бы быть столь же сконцентрированной. Но этого качества ей как раз не хватает. Противоположные образные полюсы — свет и тьма — недостаточно раздвинуты: ночь не так уж мрачна, а любовь не так уж светла. Происходит как бы смешение красок, и многие сцены предстают в некоем сумеречном освещении.

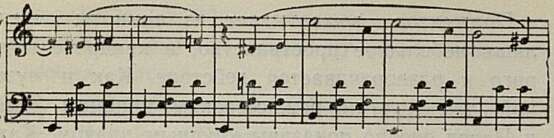

В музыке преобладает печальный и не очень активный тон. Тот смягченный, однотонный свет, который разлит в опере, не скрывает драматических пробелов, тогда как контрастное сопоставление, возможно, сделало бы их менее заметными. Когда, например, появляются родители Пазла, становится скучновато: да, они, конечно, добрые, заботливые, и их сопровождает, как упоминалось уже, приятная элегическая музыка, но так ли уж они необходимы здесь? И за что погибает Художник? Его песня «Ой ласка, ласка», грустная колыбельная в трехдольном размере, звучит в опере много раз, долженствуя, очевидно, быть лейтмотивом добра, мира. Но она слишком «жанрова», а герой, которого она характеризует, имеет к действию самое косвенное отношение. Его мелодия лишь затягивает и без того не очень динамичное развитие драмы. Короче говоря, то, что выпало из оперы (по сравнению с литературным первоисточником), не возмещается тем, что в ней есть. Опущенные или видоизмененные Молчановым эпизодические лица и мелкие события в самой повести создавали ощущение нетерпимости к злу. В опере же атмосфера активного гнева и протеста ощущается слабее, чем в книге, а ведь музыка, пожалуй, позволяла передать ее сильнее.

Драматургия оперы во многом кинематографична. Заимствование приемов смежных искусств — в принципе явление очень положительное. Действительно, и крупный план, которым даны герои, и непрерывный ход событий, и вплетение в музыкальную ткань внемузыкальных звучаний (разговорной речи, радио) — все это помогает раскрытию ведущей идеи оперы. Но вот о музыке некоторых отрывков можно говорить как о кинематографичной в смысле ее иллюстративности, и это жаль. Не очень самостоятелен по своей выразительности, в частности, главный лейтмотив с его «пафосом вообще».

Конечно, слабые стороны «пьесы» и музыки (в особенности ее недостаточно активный тонус) уменьшают историческую правдивость произведения и силу его эмоционального и в конце концов идейного воздействия.

Однако несправедливо было бы недооценить труд композитора. Ведущая гуманистическая идея оперы звучит отчетливо, она запечатлена в самой сюжетной ситуации, в музыке, написанной с сочувствием к тем, кто пал жертвой фашизма, к тем, кто не утерял человеческого достоинства перед отвратительным ликом мракобесия и смерти. Думается все же, что если бы композитор внес в нынешнюю редакцию какие-то изменения, дополнения (ну, скажем, ввел образ Чепека), то это пошло бы на пользу произведению.

Жаль, что Ленинградский Малый оперный театр, где «Ромео, Джульетта и тьма» впервые поставлена, не настоял на этой авторской доработке в процессе создания спектакля. Ведь во всем остальном исполнительский коллектив сильно помог Молчанову. Оперу готовили с воодушевлением, и оно не ушло из нее даже после премьеры. На значительной высоте музыкальное прочтение оперы, осуществленное под руководством нашего болгарского друга замечательного дирижера А. Найденова.

Чувствуешь, будто нагнетание эмоций доведено дирижером до предела, но развитие идет вперед, и тогда только понимаешь, что предыдущие кульминации были чуть-чуть «придержаны», чтобы создать стимул для нового подъема. И так до самого последнего звука: напряженность чувств — и мудрый расчет. И еще одно свойство, столь необходимое оперному дирижеру, удивительно щедро раскрывается у Найденова: думаешь, как наполненно и красочно звучит оркестр, но вот вступает солист, и начинаешь уже ощущать всю относительность динамических градаций — голос певца всегда как бы парит над звучанием оркестра.

Ставил оперу главный режиссер Малого оперного театра Ю. Петров, недавно начавший там свою деятельность. В своих предыдущих работах

(например, в Перми) Петров проявил себя энергичным противником оперных штампов. Это заметно и в новом спектакле.

Черты кинематографичности, имеющиеся в драматургии оперы, определили направление работы режиссера Петрова и художника Э. Стенберга.

Живописное оформление, выполненное в черно-белом цвете, заключает в себе немало условного. Декорации «въезжают» прямо во время действия; когда Павел, стоя на улице, произносит свой монолог, сцена пустеет, а потом, словно по невидимому знаку, снова заполняется прохожими; скамейка, вокруг которой падают листья, изображает сад и т. п. По бокам сцены во тьме проглядывают решетки окон, балконов, галерей; на заднике, на узкий экран проецируются скупые как гравюры изображения пражских улиц, крыш, дворов. Все очень лаконично, с прекрасным вкусом. Врывающаяся в музыку речь, благодаря «отрежиссированной» громкости, подбору тембров, оказывается весьма сильным художественным средством. Сцены часто сменяют одна другую, иногда «наплывом». Условность решения спектакля возникает из стремления выделить главное, освободить действие от второстепенного, несущественного. Главное в данном случае — духовная жизнь людей.

Прожектор выхватывает из темноты сцены лишь небольшое пространство, в квадрате которого и разворачивается действие. Как и музыкой, так и этим режиссерским приемом Эстер и Павел словно показаны крупным планом. Каждая, даже бытовая деталь приближена к зрителю, каждый нюанс настроения оказывается замеченным. Петров упорно и целенаправленно работал с певцами над выразительным интонированием, борясь с пресловутым «звучком», и результаты не замедлили сказаться.

Дарования известных прежде артистов по-новому раскрылись в спектакле «Ромео, Джульетта и тьма». Поэтичная, женственная и вместе с тем волевая Эстер — С. Баскова в известной камерности сценической обстановки сумела выявить многогранный душевный мир своей героини. В роли Павла выступили два исполнителя. У А. Рыбакова он прямой, с открытым сердцем, по-юношески горячий; у В. Ретюнского он более сдержан и лиричен. Рельефно, сумрачным и злобным лепит образ предателя Рейсека одаренный А. Почиковский, но в облике его чувствуется излишний налет демоничности. Вообще нужно заметить, когда в пении и игре В. Ретюнского или А. Почиковского, а также исполнителей других, мелких ролей проглядывают хотя бы даже сов-

Эстер — С. Баскова, Павел — В. Ретюнский

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Ночной патруль 6

- Комсомольцы 20-х годов 10

- Письма с далекого Севера 17

- За творческую дружбу 25

- Музыкант большой культуры 34

- Д. Толстой и его опера «Сорок первый» 39

- В защиту мира 43

- Наша песня сегодня 46

- Памяти музыканта-революционера 50

- Пролетарский скрипач 51

- Э. Сырмус — М. Горькому 53

- Первый народный 54

- Об Асафьеве 56

- О моем учителе 58

- Прочь, тьма! 63

- «Далекая планета» 67

- У афиши театра оперетты 70

- Путь артистки 78

- Играет Натан Перельман 82

- Большой художник 84

- Камерная певица 86

- Рассказ об оркестре 88

- Музыка одного дня 92

- Заметки о новом сезоне 93

- «Мы любим музыку» 96

- На экране «Спящая красавица» 99

- В рабочем районе 101

- Это актерские удачи 102

- Они энтузиасты 104

- В народных театрах Ленинграда 107

- Оправдать высокое доверие 109

- Изгнать догматизм и школярство 114

- Они верили в будущее 116

- Воспевая революцию 124

- «Антология румынской народной музыки» 127

- «Флорентийский май» 129

- Песни мексиканской революции 135

- Книга об Эйслере 144

- К 100-летию Ленинградской консерватории 145

- Опыт педагога 150

- Г. Уствольская. «Спортивная сюита» 151

- А. Чернов. Поэма для симфонического оркестра 151

- Г. Л. Жуковский 152

- А. А. Степанов 153

- Добрый и умный друг 154

- Октябрю, партии, народу 157

- «Годы и песни» 159

- Там, где живут герои 160

- Полвека — искусству 162

- Новые грамзаписи 162

- Человек большой души 163

- Первый оркестр на севере 163

- Нужные решения 164

- Киноконцертный зал «Украина» 164

- Говорят директора театров 165