тивном случае исполнитель может впасть в ничем не оправданный произвол. Изменение нотного текста — это уже иная область, о которой можно говорить только как о своего рода композиторском содружестве. Кстати, Лист, позволявший себе в своих выступлениях менять многие детали нотного текста, в конце жизни считал это напрасным.

*

Я думаю, что настоящего артиста прежде всего характеризует особый коэффициент преломления, на который он способен, создавая звуковой образ. Поэтому один из вредных методов, лишающих молодого артиста самостоятельности и своего личного отношения к исполняемому сочинению, — это воспитывать его на готовых образцах, даже самого лучшего качества. К сожалению, многие молодые пианисты обзаводятся вместо нотной библиотеки фонотеками пластинок, подменяя готовыми образцами творческое проникновение в дух и замысел произведения. Проигрывание хороших пластинок хорошо как иллюстрация, но не как метод обучения.

Мне не совсем понятно, почему лишний час занятий и внимание педагога к молодому пианисту, готовящемуся к ответственному выступлению, можно называть «школярством и натаскиванием». Дело не во времени и внимании, а в методе, к которому прибегает тот или иной руководитель.

Мне приходилось быть свидетелем триумфальных успехов за рубежом таких замечательных пианистов, как Гилельс и Флиер. В моих беседах с крупнейшими музыкальными деятелями за границей неоднократно отмечались исключительные достижения Льва Оборина, Григория Гинзбурга, Якова Зака, Розы Тамаркиной. Мы все знаем, каким успехом пользуется замечательное искусство Рихтера, а также искусство более молодых — Ашкенази, Николаевой, Башкирова, Давидович, Мдивани, Власенко и других. Мы знаем, как высоко расцениваются за границей исполнение и запись Мержанова. Наконец, напомним о подавляющем исполнительском преимуществе наших скрипачей и виолончелистов. Не раз отмечалось, что этими успехами мы обязаны всей советской культуре, ее высокому гуманизму, идейности, вдохновенности, полноте и правдивости. Как знать, то, к чему мы привыкли и в силу привычки меньше различаем и ценим, может оказаться более заметным западному ценителю и иногда оценивается им выше, чем нами.

Конечно, у нас есть многие недостатки и в отношении артистизма, и в отношении мастерства и нам необходимо напряженно работать и в той и в другой области для того, чтобы помочь формированию крупных исполнителей, гармонически сочетающих в своем творчестве обе стороны искусства. Поэтому можно только приветствовать критику, которая призвана помогать нам в нашей работе.

В. НАТАНСОН

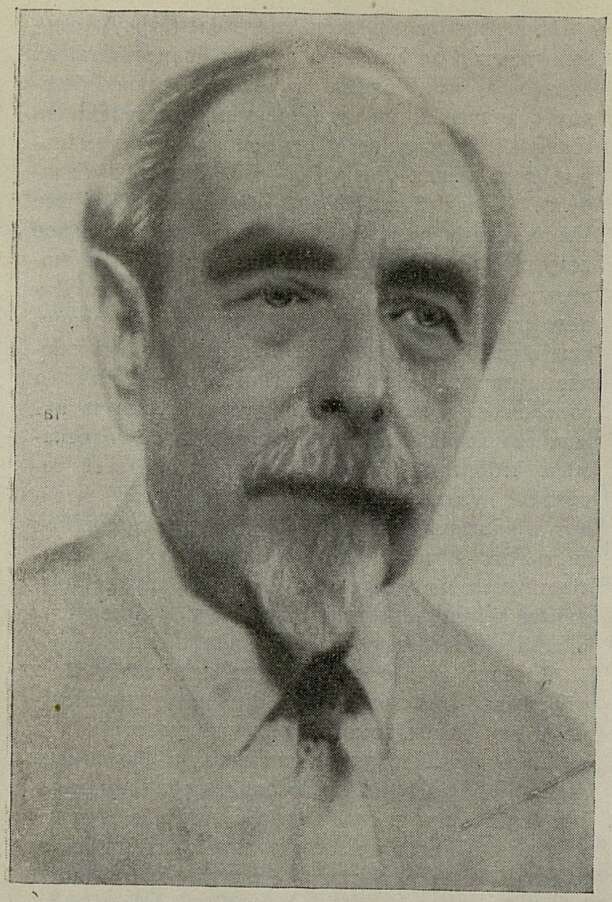

ПАМЯТИ ФЕЙНБЕРГА

Самуил Евгеньевич Фейнберг... Это был выдающийся музыкант-художник. Пианист больших чувств и мыслей. Яркое, оригинальное видение музыки. Феноменальная память. Безукоризненное мастерство, позволяющее в «космических» темпах выучивать сложнейшие произведения. Задумываешься, что же главное у Фейнберга-пианиста? Пожалуй, его принадлежность к московской пианистической школе, замечательные представители которой соединяли в одном лице композиторов и исполнителей. Артистический облик Фейнберга неотделим от его композиторского творчества. Качество пианизма, характер виртуозности смыкались со стилем его произведений. Конечно, были и другие влияния. Пианист широкого диапазона, он черпал ценное для себя у своих любимых авторов — Баха, Бетховена, Шумана, Скрябина, Рахманинова, Прокофьева. Ну, а чисто пианистические традиции? Неизменно внимательный к ним, он не упускал случая послушать игру крупных артистов, постоянно изучал их исполнительские приемы. Но все же главными «персонажами» были для него автор и произведение.

Выучив и исполнив все сонаты Бетховена, он однажды сказал: «Теперь я понял, как развивает технику пианиста бетховенский стиль». Интересная подробность: он слушал учеников всегда с нотами в руках. Бережно и терпеливо разъяснял подробности авторской записи. Все было существенно: модификация темы, преобразования в форме и ритме, модуляции. Чуткий и нервный барометр его искусства равно откликался на основные замыслы и любые детали

произведения. Диалектика Фейнберга-пианиста в том, что его исключительно своя трактовка не сходила с пути воплощения идей автора. Он считал, что сама музыка в своих стилевых особенностях определенным образом ориентирует пианиста и что внимательное прочтение нотного текста дает больше, нежели «общепризнанные» стилистические догмы. Художник интуитивного склада, он придавал большое значение непосредственному, эмоциональному восприятию музыки. Отрицательно относился ко всякой нарочитой «режиссуре» и интерпретации, к надуманным нюансам. У него полностью сливались интуиция и интеллект. Такие компоненты исполнения, как динамика, агогика, артикуляция, звукоизвлечение, всегда были стилистически оправданы. Даже такие стертые слова, как «прочтение текста», становились многозначительными: он удивительно глубоко «видел» музыку. Иногда казалось, что ему тесно в рамках одного произведения. Его художественный интеллект тяготел к широким стилистическим обобщениям. Отсюда и обширность концертного репертуара, включавшего все основные произведения Баха, Бетховена, Шопена, Шумана, Скрябина, многие пьесы Рахманинова, Чайковского, Прокофьева, Ан. Александрова, Метнера и других.

Долгие годы отдал Фейнберг баховской музыке. Еще в 1911 году, к окончанию Московской консерватории, он представил дипломную программу, в которой значился «Хорошо темперированный клавир», все 48 прелюдий и фуг, пройденные им в классе А. Гольденвейзера. Впоследствии пианист неоднократно исполнял в концертах весь баховский цикл. К сожалению, в последние годы Фейнберг не выступал публично, однако он находился в великолепной пианистической форме и записал на грампластинки много различных произведений и в их числе «Хорошо темперированный клавир». Эта запись позволяет ознакомиться с мастерством одного из лучших современных истолкователей творений Баха. Фейнберговский Бах — живой, без какой-либо статики, застылости, отрешенности. Вообще Фейнберг был противником «музейно-охранительных» тенденций в искусстве. Он слишком любил современность, чтобы сознательно отказываться от современных художественных средств. По его убеждению, важнейшая проблема исполнительского искусства — его социальная значимость. Роль исполнителя как раз состоит в том, чтобы, сохраняя устойчивые и глубокие основы первоначального замысла автора, вдохнуть в него новое содержание. Ведь и в гениальном балете Прокофьева «Ромео и Джульетта» образы шекспировских героев переданы музыкальными средствами наших дней. Слушателю XIX века музыка Прокофьева была бы недоступна; мы же верим этой музыке и ни на минуту не сомневаемся в ее созвучности далекой эпохе итальянского Возрождения.

Фейнберг говорил: «Мы лишены возможности достигнуть богатства красок, присущего клавесину с его различными регистрами. Зато современное фортепиано способно придавать каждой фразе, каждому голосу выразительность, усиливая и ослабляя звук. Вообще современное фортепиано не столько ударный инструмент, сколько инструмент, если так можно выразиться, «хора струн». Хотя мы извлекаем на нем звук посредством удара, он может создать впечатление продолжительного, плавного звучания, подобного «хоровой» звучности струнных и духовых, органа и, наконец, вокальных ансамблей»1. Таким образом, свойства современного

_________

1 Из стенограммы лекции, прочитанной на фортепианном факультете Московской консерватории 7 марта 1939 года.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мы будем петь о новом мире! 5

- Хорошим фильмам — хорошую музыку 9

- С песней по жизни шагая... 11

- Композитор работает в кино 16

- Что волнует сегодня 19

- Прислушиваясь к «поступи мира» 27

- Говорит Герасе Дендрино 31

- Открытия и проблемы 32

- Рассказывает Д. Баланчин 42

- На спектаклях гостей 44

- Годы в студии 54

- Как работал Станиславский 64

- Первые шаги 69

- Станиславский ставит Мусоргского 72

- Уроки режиссера 78

- Письмо читателя 81

- Украинские певицы. Лариса Руденко; Клавдия Радченко 85

- Конкурс в Тулузе 89

- Путь молодого певца 90

- Артистизм и мастерство неразделимы 91

- Памяти Фейнберга 93

- Искусство дирижирования в наше время 96

- Как мы работаем 98

- Новая программа Э. Гилельса 101

- Рапсодия А. Хачатуряна 102

- Борис Гутников 103

- Встреча с молодыми ленинградцами 103

- Вместе с героями песен и оперетт... 105

- Литовский хор 106

- Оркестр румынского радио 107

- Вечер румынской музыки 108

- Камерный дуэт из Чехословакии 109

- Концерт французских гостей 109

- Малколм Сарджент 111

- Луиз Маршалл 111

- За дирижерским пультом Д. Шостакович и М. Ростропович 112

- Дружба с русской песней 114

- Курт Вайль 118

- «Patria o muerte!» 121

- Новая глава 124

- Встреча с советской песней 125

- Игорь Стравинский в Советском Союзе 127

- Французские музыканты в Москве 130

- Серьезный труд 132

- Новое издание писем Бетховена 134

- Владимир Власов 140

- Юлий Мейтус 144

- Дружеские шаржи Бориса Ефимова 146

- Новогодний тост 148

- МСЭ 150

- Если бы парни и девушки всей земли... 151

- Жизнь побеждает 153

- Живопись вторгается в музыку 154

- Итоги смотра молодежи 155

- Интересный разговор 156

- У композиторов Узбекистана 156

- Читатели поздравляют 157

- Шефы из консерватории 158

- Служение музыке 159

- Путь исканий 160

- А лекторы все ждут... 162

- Премьеры. Москва, Ленинград, Харьков, Свердловск, Донецк, Душанбе 162

- Один день в ДЗЗ 164