Наши гости

А. АФОНИНА

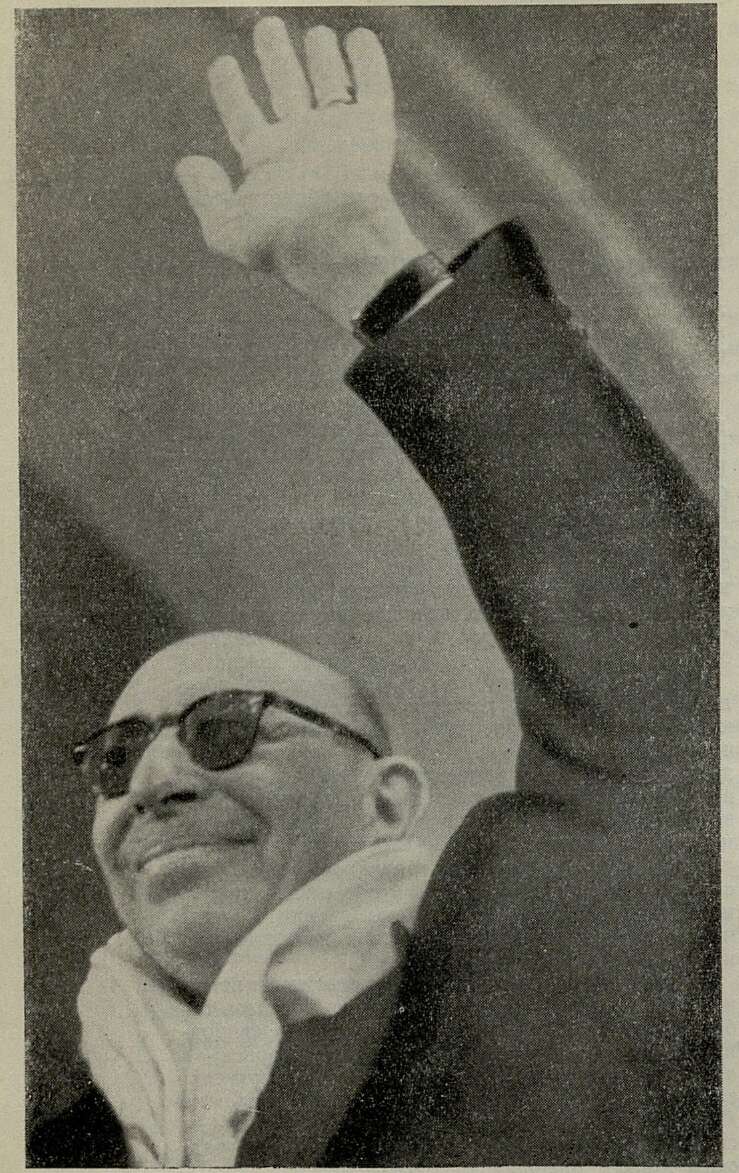

ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

21 сентября по приглашению Союза композиторов СССР в Москву приехал Игорь Федорович Стравинский с супругой.

Уже на следующее утро вступила в свои права насыщенная программа трехнедельного пребывания Стравинского в Советском Союзе. Хотя программы концертов были поделены между ним и Робертом Крафтом (американским дирижером, сопровождающим его во все поездки в течение последних пятнадцати лет), Игорь Федорович присутствовал на всех репетициях. Первой встречей с Государственным симфоническим оркестром он остался очень доволен: «Я дирижирую 40 лет, но до сих пор мне ни разу не приходилось дирижировать русским оркестром, и это для меня большое событие. Тем более, что я имею такую “отдачу”: все, что я прошу, музыканты немедленно исполняют, а это отнюдь не всегда бывает с оркестрами».

Когда дирижировал Крафт, Стравинский внимательно вслушивался в каждую ноту, иногда останавливал, делал замечания. Так, например, во время репетиции «Весны священной», где в «Игре двух городов» валторнисты должны пользоваться сурдинами (а вместо этого частенько закрывают инструмент рукой, изменяя этим тембр), Игорь Федорович настаивал на точном следовании своему указанию. В фойе Большого зала консерватории часто завязывались непринужденные беседы с музыкантами.

— Как вам нравится исполнение Бернстайном «Весны священной»?

— В финале у меня надо дирижировать на 3 и на 5. Это нелегко для дирижера. Чтоб облегчить работу, он сложил 3 и 5, полученную восьмерку разделил надвое и стал дирижировать на 4. Если я и Крафт можем дирижировать на 3 и 5, так почему Бернстайн или, например, Маркевич, которые оба годятся мне в сыновья, не хотят этому научиться? Облегчая работу себе, они усложняют ее для музыкантов оркестра.

— Принята ли новая редакция «Петрушки» всеми дирижерами?

— В основном да. Но Пьер Монте, например, никак не соберется перейти к ней, хотя вместе со мной тщательно просмотрел ее. Когда дело доходит до исполнения, он вновь возвращается к старой редакции, которую может продирижировать с закрытыми глазами. Прекрасный дирижер, он без излишней жестикуляции добивался от оркестра, чего желал. В свое время я помог ему стать дирижером Русского балета — там его обожали. А после содействовал тому, что он стал — до Кусевицкого — дирижером Бостонского симфонического оркестра.

— Дирижировал Тосканини вашими произведениями?

— Конечно, только дальше «Петрушки» он не шел.

В одной из бесед Стравинский вспомнил годы, предшествовавшие второй мировой войне, начало фашистских изуверств. «Фашистов принято называть варварами; но этим оскорбляется слово “варвар”: ведь это были народы, которых так называли высокомерные римляне. Я не мог дольше оставаться в Европе и в 1939 году переехал в Соединенные Штаты. Этот год вообще был тяжелым в моей жизни: я похоронил свою мать, жену, дочь, оставившую после себя маленькую дочурку. Теперь она воспитывается в семье моего сына Федора»...

Москву Стравинский совсем не помнил, он бывал в ней лишь проездом, кроме того, за 50 лет она так изменилась, что даже жена Стравинского, Вера Артуровна, в юности жившая в Москве, в большинстве случаев не узнавала города. На Игоря Федоровича огромное впечатление произвела панорама Кремля и вид города с Ленинских гор; университет поразил своим величием, новые районы — обилием красивых домов; а возле Новодевичьего монастыря шедшая там съемка «Войны и мира» пробудила острое желание осмотреть места, связанные с именем Толстого.

После прогулки по городу Стравинский воскликнул: «Я в таком восторге от всего, что видел, какого не испытывал много лет и каком может чувствовать только тот, кто всю жизнь любил прекрасное! И как замечательно, что ваше правительство наряду с колоссальным строительством новой Москвы так бережно относится к памятникам старины! А они встречаются повсюду; русский “ампир”, русское “барокко” — это существует только здесь, нигде в мире ничего подобного нет. Безусловно прекрасны города Италии, но это совсем иное. Ваша Москва поистине прекрасна!»

Несмотря на каждодневные репетиции, встречи, беседы, Игорю Федоровичу очень хотелось побольше увидеть. Не много вечеров было свободных, но все же удалось послушать «Бориса» и «Войну и мир» в Большом, увидеть новую постановку «Маскарада» в Малом, побывать на «Необыкновенном концерте» Образцова, быть на своих балетах, привезенных в Москву Ленинградским Малым оперным театром.

После спектакля «Война и мир» Стравинский сказал: «Я очень любил Сергея Прокофьева, поэтому мне было особенно интересно услышать его оперу здесь. Одно время мы часто встречались с ним, много лет переписывались, наши сыновья носят одинаковое имя — Святослав...»

В музеях, во время экскурсий по городу Игорь Федорович любит получать точные и детальные пояснения, и в Оружейной палате его интересовало все: «Такие сокровища должны быть показаны всему миру!»

Стравинскому, естественно, было интересно увидеть свои балеты в постановке ленинградского театра; и когда публика стоя приветствовала автора в антракте спектакля во Дворце съездов, он был чрезвычайно тронут. Постановка ему понравилась, дворец вызвал истинное восхищение. В Ленинграде, проезжая по Марсову полю, композитор вспомнил свое детство: мальчиком он

очень любил бывать на народных гуляньях, устраивавшихся здесь когда-то, и в балаганах Марсова поля состоялось его первое знакомство с Петрушкой...

26 сентября — генеральная репетиция и первый концерт в Советском Союзе. Репетиция была открытой; Игорь Федорович всегда говорил: «Пусть приходят все, кто желает: я не делаю секрета из своего искусства».

Концерт начался с элегической пьесы «Ода» под управлением автора, а когда прозвучали последние звуки «Весны священной», исполненной Крафтом и Государственным симфоническим оркестром, Игорь Федорович поспешил за кулисы: он хотел поздравить с успехом оркестр. «Такого исполнения “Весны священной” я не помню на протяжении многих лет!» — воскликнул он. После Игорь Федорович сказал корреспонденту радио: «Берегите и цените такой оркестр!»

По окончании концерта, завершившегося исполнением музыки к балету «Орфей» под управлением автора, как он сам признался, Стравинский сделал то, чего никогда раньше не делал, он заговорил с залом: «Вы себе представить не можете, как я сегодня счастлив!» — сказал он. Слушатели не расходились, продолжая аплодировать, и композитор продирижировал оркестрованной им когда-то народной песней «Эй, ухнем!». На продолжающиеся аплодисменты он вышел в пальто, показывая этим, что устал и пора «домой». Такое прощание с публикой стало у Игоря Федоровича традицией на всех концертах в Москве и Ленинграде.

27 сентября был единственный свободный день. Погода выдалась чудесная, и было решено насладиться прелестью золотой московской осени. Для поездки за город выбрали Архангельское. Гости были очарованы прекрасной стариной, которую так бережно сохранил советский народ. Вечером того же дня, выступая по телевидению, Игорь Федорович восторженно говорил о Москве, ее окрестностях, о своей работе с оркестром, о планах на будущее.

28 сентября состоялся второй концерт Стравинского в Москве. Прощание с Госоркестром было очень теплым. Шкатулка палехской работы, полученная им на память от оркестра, «...всегда будет напоминать о совместной работе».

Следующие два концерта, 2 и 3 октября, данные Стравинским и Крафтом уже совместно с оркестром Московской филармонии, так же прошли с большим подъемом. В их программу вошли блестящий «Фейерверк» (написанный Стравинским в честь свадьбы дочери Римского-Корсакова, который, к сожалению, не довелось услышать великому учителю Игоря Федоровича) и «Петрушка» под управлением автора, «Каприччио» (солистка — Татьяна Николаева) и Симфония в трех частях под управлением Роберта Крафта. После второго концерта артисты оркестра преподнесли Игорю Федоровичу на память электрический самовар с дарственной надписью; композитор растроганно ответил: «Он всегда будет в моем доме, и я обязательно буду пить из него чай!»

Отвечая на дружеские приветствия, Стравинский сказал: «Я уехал из царской России, из России, которая не хотела признавать ничего нового даже в искусстве, и я был рад вырваться оттуда. Когда здесь произошли перемены, меня, к сожалению, не было, иначе я, вероятно, был бы с вами».

4 октября Стравинские вылетели в Ленинград... Снова сердечная встреча, цветы, радушные слова приветствий. Среди встречавших сын Римского-Корсакова, Владимир Николаевич, друг молодости Стравинского. Путь от аэродрома к городу был нов для композитора. Но вот начались знакомые улицы... Игорь Федорович узнавал их и с огромным удовольствием вспоминал названия. «Вот Исаакиевская площадь. А это Аничков дворец, здесь Толстой встречался с Софьей Андреевной... Здесь, на Невском, когда-то был ресторан; в нем я в последний раз был вместе с “Володей” [Римским-Корсаковым]». Ему не хотелось сразу

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мы будем петь о новом мире! 5

- Хорошим фильмам — хорошую музыку 9

- С песней по жизни шагая... 11

- Композитор работает в кино 16

- Что волнует сегодня 19

- Прислушиваясь к «поступи мира» 27

- Говорит Герасе Дендрино 31

- Открытия и проблемы 32

- Рассказывает Д. Баланчин 42

- На спектаклях гостей 44

- Годы в студии 54

- Как работал Станиславский 64

- Первые шаги 69

- Станиславский ставит Мусоргского 72

- Уроки режиссера 78

- Письмо читателя 81

- Украинские певицы. Лариса Руденко; Клавдия Радченко 85

- Конкурс в Тулузе 89

- Путь молодого певца 90

- Артистизм и мастерство неразделимы 91

- Памяти Фейнберга 93

- Искусство дирижирования в наше время 96

- Как мы работаем 98

- Новая программа Э. Гилельса 101

- Рапсодия А. Хачатуряна 102

- Борис Гутников 103

- Встреча с молодыми ленинградцами 103

- Вместе с героями песен и оперетт... 105

- Литовский хор 106

- Оркестр румынского радио 107

- Вечер румынской музыки 108

- Камерный дуэт из Чехословакии 109

- Концерт французских гостей 109

- Малколм Сарджент 111

- Луиз Маршалл 111

- За дирижерским пультом Д. Шостакович и М. Ростропович 112

- Дружба с русской песней 114

- Курт Вайль 118

- «Patria o muerte!» 121

- Новая глава 124

- Встреча с советской песней 125

- Игорь Стравинский в Советском Союзе 127

- Французские музыканты в Москве 130

- Серьезный труд 132

- Новое издание писем Бетховена 134

- Владимир Власов 140

- Юлий Мейтус 144

- Дружеские шаржи Бориса Ефимова 146

- Новогодний тост 148

- МСЭ 150

- Если бы парни и девушки всей земли... 151

- Жизнь побеждает 153

- Живопись вторгается в музыку 154

- Итоги смотра молодежи 155

- Интересный разговор 156

- У композиторов Узбекистана 156

- Читатели поздравляют 157

- Шефы из консерватории 158

- Служение музыке 159

- Путь исканий 160

- А лекторы все ждут... 162

- Премьеры. Москва, Ленинград, Харьков, Свердловск, Донецк, Душанбе 162

- Один день в ДЗЗ 164