Слушая пианистов

К. АДЖЕМОВ

Солнечным утром 14 апреля в Малом зале Московской консерватории собрались молодые пианисты многих стран мира, съехавшиеся в Москву для участия во Втором Международном конкурсе им. Чайковского.

Благодаря случайностям жеребьевки в начале первого тура (в котором принимали участие 52 пианиста) играли очень слабо подготовленные исполнители. Невольно возникала мысль, относящаяся к этическим моментам конкурсной жизни.

Если бы молодые музыканты, а главное, руководители-педагоги, направившие их на конкурс, поняли ответственность своей задачи, мы не пережили бы столь тягостных минут, как при выступлении Максоти с Кипра, Болла из Канады, не услышали бы несколько программ под «перстами робких учениц»... К счастью, немалое число слабых выступлений не определило тонуса всего соревнования, оказавшегося исключительно ярким, богатым талантами и, по мнению многих, более интересным, нежели конкурс 1958 года. Соревнование выявило несколько чудесных молодых художников фортепиано.

*

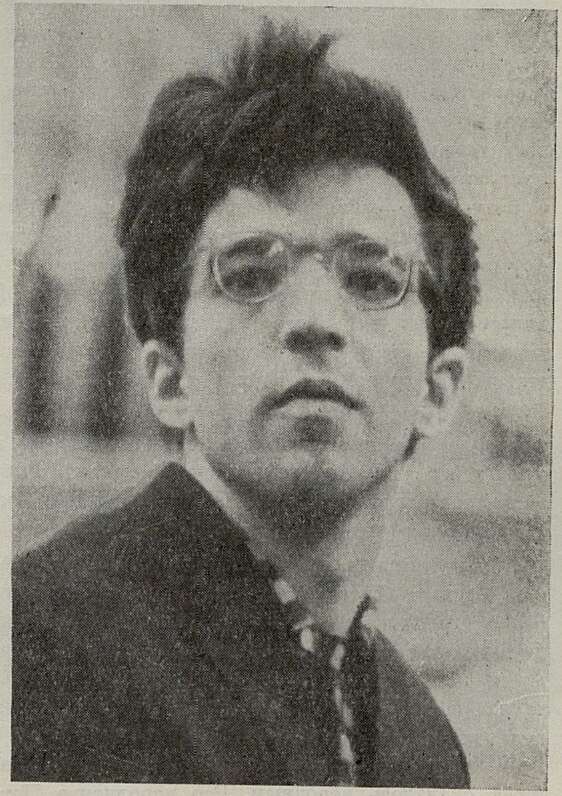

Владимир Ашкенази (первая премия)

Искусство молодого советского музыканта (ему ныне 24 года) получило признание задолго до конкурса. Еще 6 лет назад Ашкенази с честью представил советскую фортепианную школу на международном конкурсе им. королевы Елизаветы в Брюсселе (первая премия). Уже много лет он концертирует. В Центральной музыкальной школе при Московской консерватории Ашкенази занимался у А. Сумбатян, в Московской консерватории его руководителем стал Л. Оборин.

Выступления В. Ашкенази на первом и втором турах конкурса явились интересными моментами соревнования. В начале своего выступления он играл труднейшую Си-минорную прелюдию и фугу И. С. Баха (первый том «Хорошо темперированного клавира»). Покорила строгая простота и значительность трактовки — на редкость покойное, размеренное дыхание в течение длительного развития мысли, логика этого развития и широкая амплитуда звучания. Не стремясь к стилизации, пианист щедро использует красоту фортепианного звука. Отсюда особая слитность в звучании темы (умение объединить «вздохи» в единой плавной линии), постепенность звуковой градации, контрасты тембров при ведении голосов. Заключение фуги прозвучало с большой экспрессией, возвышенно. Художественно была сыграна Ре-мажорная соната Моцарта (третья, по изданию Петерса). Творчески музицируя, пианист передал чистоту и гармоничность моцартовского стиля. Звуковые краски, использованные Ашкенази, нежно звонкие; очень часто в переливах звучания улавливалась «серебристость».

Интерпретация отчетливо выявила творческий принцип пианиста. Он не хочет навязывать свое слышание музыки путем каких-либо внешних атрибутов либо нарочитости концепции; его стремление — естественность интонирования, его девиз — простота и предельная искренность выражения. Каждая нота под его пальцами живет, каждому звуку артист радуется, но не крикливо,

а как-то удивительно целомудренно, и каждый до конца дослушанный звук становится достоянием аудитории. Пианистическое мастерство молодого виртуоза раскрылось при исполнении этюдов. В особенности покорило звучание «Блуждающих огней» Листа. Ярко был сыгран Первый этюд Шопена.

Исполнение До-минорного этюда Рахманинова (соч. 39 № 1) увлекло заново услышанным интонированием музыки, творчески убеждающей расстановкой акцентов. С благородством и безыскусственной сердечностью сыграл Ашкенази «Думку» Чайковского.

Неторопливо, мужественно и властно разворачивает исполнитель симфонически насыщенную картину — так воспринималась трактовка первой части Соль-мажорной сонаты Чайковского (второй тур). Стремясь выявить значительность развития, пианист намечает широкие линии динамического нарастания в разработке, приводя к грандиозной звуковой кульминации. В репризе более наполненно раскрыто лирическое звучание побочной партии, более свободна темпоритмическая сторона исполнения. Разнообразием красок отличалось звучание аккордовой темы (особенно мощное и вибрированное в коде).

В трактовке Ашкенази первой части Восьмой сонаты Прокофьева вновь проявилась симфоничность, однако не схожая с той, что отличала его прочтение сонаты Чайковского. Здесь исполнение было одухотворено глубокой мыслью. Сосредоточенно, как бы в глубоком раздумье создает пианист образ, открывающий сонату, сообщает звучности, и нежнейшие акварельные краски, и жизненную яркость полнокровной прокофьевской кантилены. Привлекла также цельность формы. Артист определил все детали конструкции, а звуковые планы сопоставил с широтой динамических контрастов. Музыка Прокофьева, переданная столь художественно, оказалась предельно доходчивой, ясной и увлекательной.

В трактовке «Прелюдии и токкаты» Пирумова вновь привлекло целомудренное отношение к музыке и композиции (передача фактуры, тембральное многообразие звучания, наивысшая динамичность разворота токкаты).

Исключительно виртуозно был исполнен «Мефисто-вальс» Листа. Можно спорить с преувеличенно стремительными темпами либо с отдаленностью этой трактовки от романтической образности, навеянной Листу стихами Ленау, но нельзя не восхищаться подлинно «демоническим» пианизмом молодого советского артиста.

Выступление Ашкенази на третьем туре конкурса оказалось неровным. Его исполнение Первого концерта Чайковского не удовлетворило. Все в исполнении было продумано и отшлифовано до мельчайших деталей. Но казалось, что выпуклая народнопесенная основа музыки словно уступила место психологической утонченности высказывания, как если бы сказка Островского была прочитана с углубленным психологизмом, присущим чеховской драматургии. Зато во Втором концерте Прокофьева пианист сразу же оказался в близкой ему стихии и в целом достиг той убеждающей силы воздействия, которой мы неоднократно восхищались...

*

Джон Огдон (первая премия)

Этот 25-летний английский пианист ныне один из любимцев советской публики. Его исполнение покорило творческим своеобразием, отточенностью мастерства. Выделилось глубокое прочтение До диез-минорной прелюдии и фуги Баха (первый том «Хорошо темперированного клавира»). Всестороннее и уверенное мастерство позволяет пианисту до мельчайших деталей выполнять все свои намерения, часто не совпадающие с привычными представлениями о данной пьесе. В этом, несомненно, сказывается творческий подход Огдона к исполнительству. Воплощая баховскую прелюдию, пианист увлечен самобытным художественным замыслом — в его трактовке пьеса раскрывается как единая мелодическая мысль. Развитие этой мысли от затаенных глубин pianissimo путем постепенного усиления яркости звучания и затем затихания до пределов «звучащей тишины» производит неотразимо яркое впечатление. Исполнение четырехголосной фуги стройностью и законченностью было подобно прекрасному архитектурному сооружению. Огдон избегает сухости звука, раскрывая контрапункт голосов в певучем интонировании: пианист склонен к речитации баховского мелоса — свободному произнесению, не скованному метром.

Сильное впечатление оставило исполнение Ля-минорной сонаты Моцарта. Передавая классическую стройность формы, Огдон выявляет большое человеческое содержание музыки. Все пассажи выполняет с мелодической содержательностью, предпочитая яркие контрасты. В звучание вносит звонкость (металл). Интерпретация протяженной второй части сонаты дала возможность оценить творческий подход к нотному тексту. Пользуясь известной вольностью агогики, постепенно оживляя движение, чтобы затем вернуться к первоначальному темпу, пианист достигает особенно выразительной передачи этой части.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У человечества есть будущее! 5

- Пусть звенят песни радости! 5

- Говорить правду! 6

- Люди идут за солнцем... 6

- Музыканты мира, за круглый стол! 7

- Объединяйтесь, миллионы! 7

- Война — нет, музы — да! 8

- Пусть поют колокола мира! 8

- Первый современный 11

- Развивать свой стиль 20

- «Все будет хорошо» 25

- Симфонические гравюры Кара Караева 36

- Швейк на оперной сцене 41

- В Алма-Ате... 44

- Об опере, которая не была написана 45

- Прокофьев играет в Москве 52

- О музыкальном языке А. Онеггера 56

- Пути и перепутья 61

- Радостная победа 66

- Размышления после конкурса 70

- Слушая пианистов... 73

- М. Дейша-Сионицкая 84

- Девятая симфония Малера 91

- Три пианиста 92

- Поэма «Памяти Сергея Есенина» в рабочей капелле 95

- Александр Ведерников 95

- Интересный концерт 96

- Играют студенты Казанской консерватории 96

- Гости с Верховины 96

- Концерты органистов 97

- Хор из Чили 98

- Концерты в городах. Ленинград 98

- Авторский концерт. Ярославль 100

- Поет болгарская певица 100

- Верди и Гутьеррес 101

- У потомков Джангара 108

- Воспитание чувств 111

- Из школы в жизнь 112

- О том, что нас волнует 115

- «Интернационал» в нашей стране 117

- Песни испанского Сопротивления 125

- Мои впечатления о советских певцах 131

- Национальный гений 133

- С Дебюсси за роялем 138

- Пестрые страницы 146

- Наши друзья из Киргизии 151

- Посланцы казахской земли 151

- Музыка Северного Кавказа 153

- Баку, Ереван, Махачкала 153

- Юбилей «Кероглы» 154

- Вести со смотра 155

- Третий международный 155

- Добро пожаловать в «Страну Пионерии»! 156

- Сороковой сезон бетховенцев 157

- О труде, о подвигах 157

- Их нынче восемнадцать 158

- Оперные вечера гнесинцев 158

- Добрый путь вам! 159

- «Сказки Гофмана» 160

- Таллинская «Музыкальная весна» 160

- Подлинный друг 161

- Записывается Марио дель Монако 162

- В защиту школьных хоров 163

- Премьеры 163

- Пора подумать о покупателе 164

- Побольше бы таких! 165

- Памяти ушедших. М. И. Вериковский 166