ную эстраду. Так воспринимается очень простая, но профессиональная китайская фортепианная музыка в исполнении молодого пианиста. С прелестной свежестью, звонкостью и компактной передачей фактуры играл Инь Чен-цзун Ля-мажорную прелюдию и фугу Шостаковича. Его исполнение конкурсной пьесы Пирумова отличалось отработанностью деталей.

Меньше удовлетворило исполнение произведений крупной формы (в особенности первой части сонаты Чайковского); возникало чувство, что пианист играет отдельные эпизоды без ощущения целого. Это подтвердилось при выступлении Инь Чен-цзуна на третьем туре. Его исполнение Первого концерта Чайковского и Второго концерта Рахманинова свидетельствовало о хорошей выучке, но не подарило той радости, которая покорила в передаче программы первого тура.

*

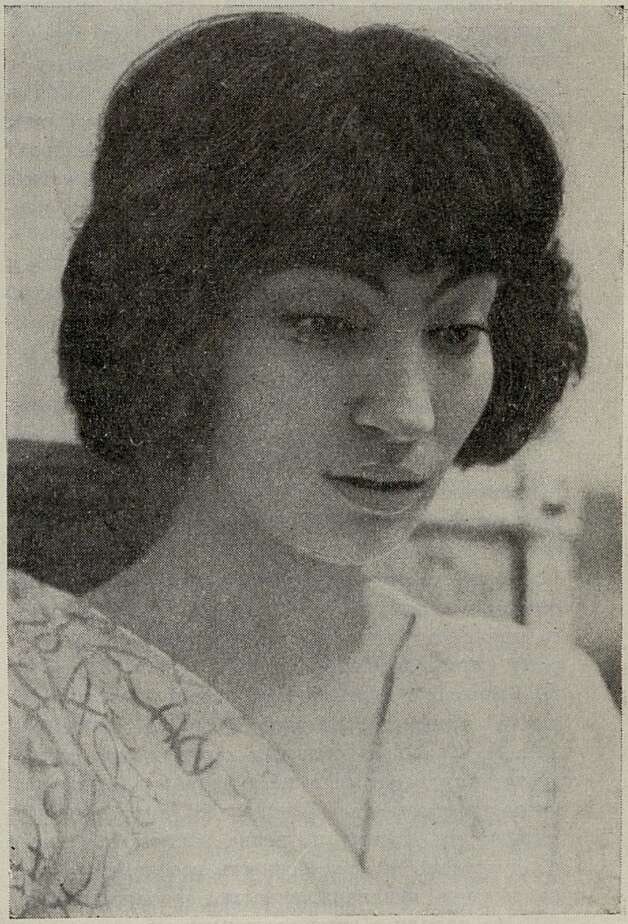

Элисо Вирсаладзе (третья премия)

Редкое дарование 20-летней Э. Вирсаладзе, ученицы старейшей грузинской пианистки А. Д. Вирсаладзе, в течение последних лет привлекало симпатии крупнейших музыкантов. В прошлом году она успешно выступила на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей. Ее участие в конкурсе им. Чайковского на всех трех турах украсило соревнование. Вирсаладзе продемонстрировала законченность и пленительную поэтическую одухотворенность интерпретации. Покоряет богатство интуиции и незаурядная воля пианистки. Исполняя Ми бемоль-минорную прелюдию и фугу Баха (первый том), Вирсаладзе бережно донесла многие детали фактуры. Искреннее, по-юношески непосредственное переживание отличало ее трактовку Си бемоль-мажорной сонаты Моцарта (на 3/4 ).

Обаятельно прозвучала первая часть, неторопливо была «рассказана» лирическая вторая. Лишь исполнение финала не до конца удовлетворило: чрезмерно быстрый темп нарушил гармоничность формы, в звучании ощущалось известное тембральное однообразие. Ярко индивидуально, с подлинным виртуозным мастерством были сыграны этюды. Вирсаладзе передала их различный образный строй: нежную переливчатость этюда Листа Leggerezza, мужественно-волевой, героический характер Ля-минорного этюда Шопена (соч. 25 № 11), ритмические и тембральные контрасты Ля-минорного этюда-картины Рахманинова (соч. 39 № 6). Интересно прозвучала «Думка» Чайковского — на редкость цельно по форме.

На втором туре Вирсаладзе также была одной, из самых многообещающих. Вновь при передачемузыки Чайковского привлекла органичность фразировки, благородство звучания forte, непосредственная увлеченность, как бы импровизационность исполнения. Проявилось умение подготовить длительные нарастания, поэтому так убедительно прозвучала разработка сонаты — как еди ная широкая линия развития. С теплотой и человечностью были воссозданы яркие образы Второй сонаты Прокофьева. В исполнении преобладал лиризм по контрасту с острой характерностью. Мило и забавно играет пианистка трио, как будто прерывая стремительный бег скерцо. В лирической третьей части выявляет четкое различие звуковых планов, со всей искренностью воплощая сосредоточенное раздумье и как бы внутреннюю настороженность. Финал в ее трактовке подобен полным движения играм. Наряду с яркостью исполнительница добилась подлинного изящества

выполнения, ни на мгновенье не злоупотребляя излишествами экспрессии, что, как известно, очень ценил С. Прокофьев. Блестяще была сыграна также «Испанская рапсодия» Листа. На третьем туре Вирсаладзе выступила последней, ее исполнение как нельзя лучше соответствовало общей приподнятой обстановке. Пианистка с истинным вдохновением играла Первый концерт Чайковского.

*

Неоценимым оказалось значение конкурса, как демонстрации достижении различных школ и направлений современного фортепианного искусства. Остановлюсь на ведущих школах, представленных на конкурсе, — советской, американской и французской.

Советская школа была представлена 12-ю исполнителями, шесть из них играли на третьем туре, завоевав премии и дипломы. В целом выступление советских пианистов отличали бережное отношение к авторскому тексту, высокая культура исполнения. Как правило, они хорошо технически подготовлены. Блестяще наряду с В. Ашкенази и Э. Вирсаладзе проявила себя в этом плане М. Мдивани (четвертая премия), ученица Э. Гилельса (в прошлом занимавшаяся под руководством Я. Мильштейна). В минувшем году она была удостоена первой премии на конкурсе им. М. Лонг в Париже. Оценивая мастерство Мдивани, хочется все же указать на известную внутреннюю сдержанность ее исполнения. В интерпретации пианистки доминирует ныне «темперамент представления» за счет «темперамента переживания».

Чрезмерная объективность в воссоздании музыки проявилась, к сожалению, у других наших молодых, музыкантов, из-за чего их исполнение нередко оставляло равнодушным. Над этим стоит призадуматься всем нам — музыкантам-педагогам.

Особо хочется отметить успехи двух еще совсем молодых и столь непохожих друг на друга пианистов — студентов первого курса Московской консерватории лауреата пятой премии В. Камышова (ученик Я. Флиера) и лауреата шестой премии А. Наседкина (ученик Г. Нейгауза). В. Камышов обладает отличными пианистическими данными и незаурядной для его возраста виртуозностью. Слушая его, мы могли убедиться, что педагог и ученик работают серьезно и одухотворенно. Увлеченность исполняемым проявляется в непринужденности, задористости игры. Но наряду с замечательными моментами молодому виртуозу недостает еще подчас властной энергии ритма, убеждающего интонирования музыки, разнообразия звукового мастерства.

А. Наседкин особенно искренне и непосредственно играл на третьем этапе соревнования. Несмотря на молодость, он уже хорошо владеет многими выразительными возможностями фортепиано. Но на первом туре и при исполнении Четвертой сонаты Прокофьева (на втором) его игра показалась какой-то «объективно-прямолинейной»: пианист как будто сторонился гибкости темпо-ритма, многообразия динамики. Между тем ему есть о чем сказать слушателям. Это проявилось в понимании и передаче грандиозного Си бемоль-мажорного концерта Брамса.

Дипломант конкурса Дмитрий Сахаров (ученик Л. Оборина) — музыкант своеобразного творческого почерка. В его игре подкупают ясность линий, строгость выражения, вдумчивость. В дальнейшем пианисту следует уделить больше внимания шлифовке пианистического мастерства, в особенности расширению звуковой палитры.

*

Несколько замечаний о выступлениях советских пианистов, не допущенных к финалу.

На первом туре конкурса в программе, исполненной Н. Юзбашевой (ученица Л. Оборина), привлекла осмысленная, глубоко содержательная передача двойной Соль диез-минорной баховской фуги (второй том). К сожалению, при исполнении других пьес пианистке мешали скомканность и нервозность.

Неровно играл В. Кастельский (воспитанник Г. Нейгауза) сонату Моцарта и «Думку» Чайковского. Более успешно он передал До-минорный этюд-картину Рахманинова (соч. 39 № 7) и 24-й этюд Шопена, в которых проявились одаренность и поэтичность натуры молодого пианиста.

Воспитанница Я. Зака Ц. Квернадзе играла на двух турах конкурса. Пианистка была хорошо подготовлена. Исполнение программы отличалось продуманностью, тщательной отработанностью деталей. Отличная мелкая техника помогала Квернадзе мастерски исполнить Ля-минорный (соч. 10) этюд Шопена, незаурядно были сыграны такие различные по стилю сочинения, как этюд Листа «Блуждающие огни» и Ми-мажорная прелюдия и двухголосная фуга Шостаковича. При наличии четко продуманного исполнительского плана пианистке часто недостает уверенности в значительности собственного высказывания, образности интерпретации; нередко кажется поэтому, что Квернадзе играет чрезмерно «объектив-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У человечества есть будущее! 5

- Пусть звенят песни радости! 5

- Говорить правду! 6

- Люди идут за солнцем... 6

- Музыканты мира, за круглый стол! 7

- Объединяйтесь, миллионы! 7

- Война — нет, музы — да! 8

- Пусть поют колокола мира! 8

- Первый современный 11

- Развивать свой стиль 20

- «Все будет хорошо» 25

- Симфонические гравюры Кара Караева 36

- Швейк на оперной сцене 41

- В Алма-Ате... 44

- Об опере, которая не была написана 45

- Прокофьев играет в Москве 52

- О музыкальном языке А. Онеггера 56

- Пути и перепутья 61

- Радостная победа 66

- Размышления после конкурса 70

- Слушая пианистов... 73

- М. Дейша-Сионицкая 84

- Девятая симфония Малера 91

- Три пианиста 92

- Поэма «Памяти Сергея Есенина» в рабочей капелле 95

- Александр Ведерников 95

- Интересный концерт 96

- Играют студенты Казанской консерватории 96

- Гости с Верховины 96

- Концерты органистов 97

- Хор из Чили 98

- Концерты в городах. Ленинград 98

- Авторский концерт. Ярославль 100

- Поет болгарская певица 100

- Верди и Гутьеррес 101

- У потомков Джангара 108

- Воспитание чувств 111

- Из школы в жизнь 112

- О том, что нас волнует 115

- «Интернационал» в нашей стране 117

- Песни испанского Сопротивления 125

- Мои впечатления о советских певцах 131

- Национальный гений 133

- С Дебюсси за роялем 138

- Пестрые страницы 146

- Наши друзья из Киргизии 151

- Посланцы казахской земли 151

- Музыка Северного Кавказа 153

- Баку, Ереван, Махачкала 153

- Юбилей «Кероглы» 154

- Вести со смотра 155

- Третий международный 155

- Добро пожаловать в «Страну Пионерии»! 156

- Сороковой сезон бетховенцев 157

- О труде, о подвигах 157

- Их нынче восемнадцать 158

- Оперные вечера гнесинцев 158

- Добрый путь вам! 159

- «Сказки Гофмана» 160

- Таллинская «Музыкальная весна» 160

- Подлинный друг 161

- Записывается Марио дель Монако 162

- В защиту школьных хоров 163

- Премьеры 163

- Пора подумать о покупателе 164

- Побольше бы таких! 165

- Памяти ушедших. М. И. Вериковский 166