В смешном ладу

КАК ХОЧУ, ТАК И ПОЮ

Говорят, однажды к великому композитору пришел певец и попросил послушать, как он исполняет его произведения. Прослушав певца, композитор сказал:

— То, что вы исполнили, я никогда не писал, но у вас неплохо получается. Продолжайте в том же духе...

Вероятно, в этом случае талант оказал доверие таланту. Певец по-своему трактовал произведение, но это была музыка, которая и в новой трактовке с достоинством представляла композитора. К сожалению, нередко бывает наоборот. Композиторам хочется сказать певцам не «продолжайте», а «остановитесь», потому что в арии или романсе, исполненных иным отважным «интерпретатором», и от композитора ничего не остается, и от певца ничего не добавляется. И тогда слушатели говорят: «Оба хороши!»

Стоит ли после этого удивляться тому, что столь большим успехом пользуются авторские концерты? Тут композитор выступает сам, лично, персонально, и зритель становится как бы свидетелем первого рождения музыки: у рояля или за дирижерским пультом — автор.

...Я видел на эстраде Ференца Листа. Он вышел, медлительный, величественный и спокойный, как бог, привыкший творить чудеса. Впереди себя он нес свои волшебные, артистические руки. Сел к роялю и несколько мгновений размышлял, вглядываясь в одному ему ведомые дали. Затем простер (не протянул, а именно простер) руки к клавишам, и мы услышали дивные вариации на тему, которую дал Листу Глинка. Тут, я надеюсь, вы уже догадались, что я рассказываю о Листе из фильма «Глинка», о Листе, которого играл Святослав Рихтер. Но в фильме был не он — был Лист, и это обязывало не только великолепно исполнять музыку великого композитора, но и с предельной исторической достоверностью создать его образ. Могучая музыкальная артистичность Рихтера помогла нам увидеть человека и художника, который, выходя на эстраду, забывал о себе; он представлял нам самое эмоциональное и могущественное из искусств — музыку.

Но вот недавно попал я в клуб «Прожектор» в рабочем районе Москвы. Зал был переполнен. На встречу с мастерами искусств пришла, вероятно, вся молодежь близлежащих фабрик, заводов, новых домов. На эстраду вышел заранее анонсированный композитор. Вышел вразвалку. Почесал место, которое в просторечии называется потылицей, и спросил:

— Какое у вас настроение? Шумное или интимное <этим установлен контакт со зрителями>? Я охрип — давайте заключим пакт о ненападении <это юмор>.

Затем мастер искусства сразу перешел к делу: представил зрителям вокальный дуэт, который запел песню «И мы в то время будем жить». Жили на эстраде крайне непринужденно все трое: двое певцов и композитор. Пели про солдатские сапоги, выставляя напоказ остроносые туфли, затем пели обращение к девушкам, которым предлагалось выбрать кого-нибудь из двух. При этом подмигивали, переспрашивали в паузах: «Ну как, решили?» Зал застенчиво молчал. Разговаривал композитор. Задел рояль — сослался на свои габариты. Подтянул певцам с хрипотцой, пожаловался на простуду. Потом объявил песню, которую певцы разучили за полчаса:

— Что из этого получится, неизвестно, но ребята эти храбрые. Во всяком случае, будем повторять, пока не получится... <это опять юмор>.

И вот за весь вечер не сказав ни одного серьезного слова о музыке, о песне, об исполнителях своих произведений, композитор, как третьеразрядный конферансье, без устали «развлекал» зал. Шутки, которые он вряд ли бы отважился произнести за столом, на вечеринке у друзей; песни, которые он вряд ли предложил бы даже самому невзыскательному издательству, он обрушил на головы своих слушателей.

— Я решил написать песню о студентах-вечерниках. У вас есть такие? <Одинокий голос: «Есть!»> Но мой поэт страшно капризный. Он говорит: «Вечерник» — так нельзя сказать (и это верно), и все-таки песню он написал...

Могу добавить: очень плохие стихи написал его поэт, и еще более плохую музыку сочинил композитор. И эту рифмованную легковесную заметку, опись жизни и трудов студентов-«вечерников», певец исполнил «с листа». Так же, заглядывая в ноты и путая слова, исполнила новую «Любовную песню» на этот раз уже певица. И весь вечер, несмотря на то, что у зрителей настроение было явно шумное, звучали давным-давно запетые «интимные» и «томные» мотивы:

То, что долго ожидается,

Больше ценится оно.

...А затем на сцену вышел Керосинов. Да, да, тот самый композитор-халтурщик из фильма «Антон Иванович сердится», которого так блистательно

сыграл Сергей Мартинсон. Он и оказался вторым мастером искусства, с которым встретилась молодежь.

Для начала, как только вразвалку удалился со сцены композитор, Мартинсон исполнил монолог Керосинова. И то, что он пел и говорил о мотивах, заимствованных из ходовых песен, о томных романсах, об уменье делать музыку для глупых и невзыскательных, прозвучало как злая пародия на все, что было в первом отделении. Но С. Мартинсон, кроме того, показал и отрывки из своих фильмов. Он рассказал свою биографию и прочитал забавную новеллу о своем поступлении в театр. Его литературные монологи привлекали законченностью формы. А как же иначе? Артист готовился к встрече, он продумал свое выступление от первого выхода вплоть до эффектного конца.

Когда же об этом начнут думать и выступающие на эстраде композиторы? Почему непринужденность, доведенная до пренебрежения, и развязность, переходящая в шутовство, стали излюбленными приемами на многих авторских концертах? Этому странному направлению один из постоянно выступающих на эстраде композиторов придумал даже программное крылатое оправдание: «Мои песни: как хочу, так и пою». Конечно же, никто не требует от сочинителя музыки блестящих вокальных данных, но пусть он исполняет собственную музыку с тактом и достоинством, пусть уважает зрителей. Ведь они пришли не только послушать песни, но и познакомиться с их автором, не только запомнить его мелодии, но и узнать его мысли, взгляды, воззрения, словом, они ожидали встречи с художником, а перед ними предстал ремесленник, выдающий «кухню» своего дела: «За полчаса разучили — сейчас споем!» .

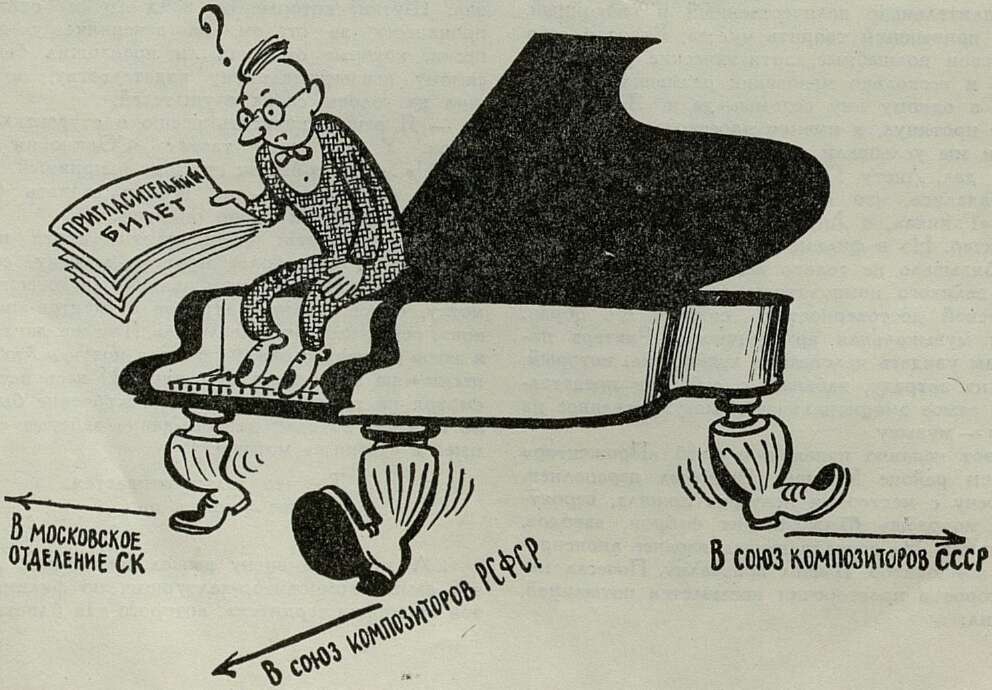

Композиторам, легкомысленно относящимся к своим выступлениям, кажется, что небрежное, фамильярное поведение на эстраде прибавляет, в их венок новые лавры. Увы, зрители думают вовсе не так. Вместо лавров в редакции журналов и газет, в Союз композиторов сыплются листы почтовой бумаги с возмущением и протестами...

В редакцию журнала слушатели Ялты прислали письмо, адресованное популярному композитору: «Если сам автор так «поет» собственную песню, которую вы спели во втором отделении концерта в Ялте 31 октября 1961 года, то чего же спрашивать с других? Вы в такой разухабистой манере подали ваше детище, что, право, как-то неловко было за вас (и не мне одному!)».

Итак, появилась у некоторых композиторов печальная известность — славятся они небрежностью, развязностью и пристрастием к не всегда удачным каламбурам.

Значит ли это, что надо совсем исключать юмор из числа участников встреч, бесед, конференций со зрителями? Наоборот! Постоянная серьезность — укрытие посредственности, говорят французы, но ведь бывает, что чрезмерная непосредственность и неразборчивость в остротах часто оборачиваются пошлостью. И тут нужно чутко улавливать грани, за которые нельзя переступать.

И поэтому готовьтесь, товарищи композиторы, к своим авторским выступлениям! Зрители — народ! И в любом месте нашей страны выросли люди, которые справедливо считают сочинение и исполнение музыки высоким даром. Они хотят настоящего искусства в любом жанре, пусть даже в самом легком!

В. Сухов

Испытание на разрыв

Рис. Ю. Федорова

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Чтобы счастье встречалось с нами… 5

- В стремительном движении вперед 9

- Гаджи Керим летит на Луну 12

- Балет-песня 15

- Многообещающее начало 18

- Из киевского дневника 22

- У молдавских композиторов 28

- В Таджикистане 30

- С трибуны Третьего Всесоюзного съезда композиторов 31

- Выступления зарубежных гостей 46

- Дело сложное и важное 50

- Спор продолжается 53

- Мнение бакинских педагогов 55

- Жизненность таланта 56

- На спектаклях Рижского театра 61

- Беречь наследие 69

- Говорят председатели, члены жюри, гости и участники конкурса 77

- Говорят участники конкурса 97

- Народный артист 99

- Кароль Липиньский и его русские связи 108

- Есть причины для беспокойства 112

- Чего ждет молодежь 118

- В поисках нового 120

- Письмо из Таджикистана 122

- Открытое письмо редакционной коллегии газеты «Комсомольская правда» 123

- «Пражская весна» 126

- Музыкант-боец 130

- Проблемы Венской оперы 132

- Душа музыки 134

- Хроники моей жизни 135

- Исследование болгарской пианистки 142

- Книга о гитаре 143

- Античная мысль о музыке 145

- Как хочу, так и пою 147

- Моя «Одессея» 149

- Дружеский шарж 150

- Грабеж под музыку 150

- Говорят делегаты и гости Третьего Всесоюзного съезда композиторов 151

- Музыкальная эмблема мира 154

- Нерушимая дружба 155

- Еще раз о пропаганде 155

- Подарок москвичам 156

- Орловские энтузиасты 157

- Семинар молодых музыковедов 157

- Наш друг Владимир Фере 158

- «Будем учиться дальше» 160

- Большой театр — «Ла Скала» 160

- «Моцарт и Сальери», 1962 161

- Эстонские премьеры 162

- Одесский театр музыкальной комедии 163

- Декада народных театров 164

- В гостях у редакции 165

- Памяти ушедших. С. А. Заранек 166

- Памяти ушедших. А. Н. Аксенов 166