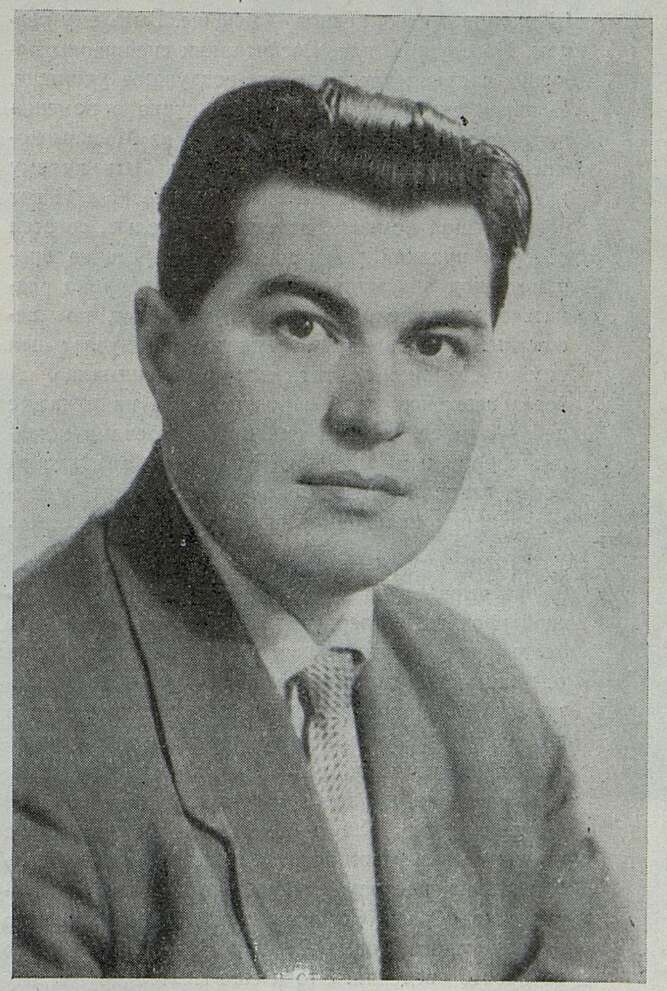

И. Кузнецова

Пытливость таланта

Справа от сцены, в артистической уборной с голыми стенами, с яркой лампой без абажура, свет которой многократно отражался в зеркальных створках трельяжа, стоял царь Борис.

Несколько минут тому назад на глазах всего зала он умер. Но сейчас можно было поклясться, что это неправда. Огромный Борис стоял в полном облачении посередине комнаты, занимая в нем почти все свободное место. Жестом, еще величественным, он поднес руку к своему лицу, на котором застыло пережитое страдание, и сорвал седую бороду. Полуулыбка, полугримаса стерли царственное выражение; только на лбу, под взлохмаченным париком, еще собирались упрямые морщины. Но вот он стянул парик — и под властными чертами Бориса сразу же проступило загорелое лицо Андрея Соколова из «Судьбы человека». Андрей Соколов сильно провел по своей щеке рукой, словно собираясь захватить в кулак уже несуществующую бороду, вазелин снял светлокоричневый «загар» — и под ним оказалось, наконец, лицо самого артиста — Бориса Штоколова.

Превращение произошло столь быстро, что захотелось заглянуть за дверь: куда скрылись оба героя?

Итак, Борис Годунов и Андрей Соколов.

Два этих столь непохожих друг на друга образа объединяет больше всего то, что их создал один и тот же артист.

* * *

Правда, путь к этим ролям был, если так можно сказать, разной длительности. К Андрею Соколову он шел много лет. Переживания его собственной жизни запечатлелись в этой роли, хотя в годы войны сам Борис Штоколов был не на много старше Ванюшки, названого сына шолоховского героя. Не его провожали на войну — он провожал. Провожал отца и, цепляясь за жесткую отцовскую шинель, кричал почти те же слова, что прорыдала Соколову Ирина. Отец погиб в первом бою. А он, двенадцатилетний парнишка, убежал из дому поступать в школу юнг. Трудно сказать, милостива или сурова была к нему судьба, заставив где проехать, а где и пройти пешком чуть ли не пол-России, чтобы стал мальчишка юнгой на холодном Белом море.

Бушевала война, блокада еще сжимала Ленинград, в Баренцевом море гремели пушки, полярной ночью ярче северного сияния полыхали огненные зарницы, а будущие моряки, которые еще вчера были детьми, одетые в одинаковые черные бушлаты, шагали на занятия строем, и воспитанник Штоколов запевал песни. В шестнадцать лет он уже был электриком. В Кронштадте проходил свою дальнейшую службу. Он знал минные и торпедные аппараты, а его самого знали далеко за пределами кают-компании эсминца: он умел петь. Штоколов выступал на вечерах самодеятельности, пел охотно для других и для себя, но не забывал о там, что, имея специальное образование, не имеет среднего. Тогда он поступил в спецшколу ВВС. Он изучал самолеты и кончал десятый класс.

На выпускном вечере в актовом зале в парадном мундире с голубыми погонами он пел

«Эх, дороги» А. Новикова, «Матросские ночи» В. Соловьева-Седого и любимое «Не слышно шуму городского».

Командиры говорили, что таких летчиков, как Штоколов, много, певцов — меньше. Быть ему певцом. Но служба шла. Воспитанник спецшколы получил направление в военно-воздушное училище. И когда стояли учлеты на карантине в помещении бывшего монастыря, приехала из Москвы комиссия решать судьбу Штоколова: быть ли ему военным летчиком или становиться певцом. И вот в небольшой комнате, похожей на келью, со стен которой никакой ремонт не мог стереть ее прошлого, под аккомпанемент пианино, изрядно разбитого упражнениями многих сильных, но неопытных рук, высокий темноволосый учлет пел романс Демона: «Я тот, которому внимала». А через несколько дней с документами на руках, с небогатым солдатским мешкам за плечами и железнодорожным билетом, купленным в воинской кассе, отправился Штоколов в Свердловск, в консерваторию, начинать свою дорогу в искусство...

Кроме природного дара, красивого голоса, жизнь выработала в нем хороший запас человеческой прочности, твердую убежденность в том, что все стоящее достигается трудом, и, пожалуй, еще одержимость, которая всегда сопутствует таланту. Да, Штоколов одержим. Это чувствуется и в его рассказе о том, как во время летних студенческих каникул он, выкашивая луг, искал «маску», распевая на все лады арию Филиппа из «Дон-Карлоса», или о том, какие интереснейшие факты есть в «Истории государства российского» Карамзина, насколько проницательно глубоки поэтические образы Софокла, как близок характер байроновского Каина Демону Лермонтова. И это не просто сведения. Это и еще многое другое ему необходимо: Карамзин — для Годунова, Софокл — потому, что в театре поговаривают о постановке «Царя Эдипа» Дж. Энеску, близость Каина и Демона заинтересовала его возможностью своеобразной трактовки лермонтовского героя, создать образ которого в опере Рубинштейна — мечта Штоколова: его голос, высокий подвижный бас, вполне справляется с тесситурой партии.

Сейчас, особенно среди молодежи, порой возникают разговоры о том, что опера якобы изживает себя, уступая место каким-то иным жанрам. Поговорить бы защитникам этаких взглядов со Штоколовым! Он не только твердо убежден сам, что опера вечна, но и готов драться за это. Пожалуй, если бы понадобилось, Штоколов пел бы неделю, спорил и снова пел, чтобы доказать, что правда на его стороне.

Во многом именно стремлением утвердить это и явилось несколько неожиданное решение им партии Андрея Соколова в «Судьбе человека».

В Ленинграде спектакль идет не так, как в Москве. В партии главного героя отсутствует разговорный текст: Штоколов все поет; в спектакле нет и наплывов с участием дублера из миманса. А между тем именно в этих деталях многие усматривают новаторство и оригинальность замысла композитора. Штоколов и режиссер спектакля А. Соколов увидели его в другом: в двойственной сценической задаче, стоящей перед исполнителем, герой которого вспоминает прошлое через горечь настоящего.

...Церковь. Бесстрастно смотрят лики святых на лежащих вповалку пленных советских солдат. Андрею вспоминается день его свадьбы. Это не бред и не сон, а именно воспоминание. Оно такое ясное, что Андрей встает и идет вперед, словно навстречу невесте. Губы Андрея счастливо улыбаются, а его глаза, уже видавшие и тяжкие бои, и отступления, и строй гитлеровских солдат с автоматами, сжимающих со всех сторон колонну безоружных людей в рваных красноармейских гимнастерках, плачут. Вчерашнее счастье, искаженное сегодняшней мукой, трагично, оно не имеет исхода, и руки Андрея, протянутые к Ирине, натыкаются на кричащую пустоту...

Штоколов отказался в этой партии от разговорного текста; он хочет убедить всех, что широкое пение не противопоказано советской опере. Он совершенно сознательно выпевает все речитативы, выпевает великолепным, классическим по чистоте и округлости звуком на хорошей опоре с безукоризненной кантиленой. (Этому во многом помог глинкинский Руслан, над партией которого Штоколов работал во время подготовки «Судьбы человека».)

Для москвичей, уже знающих и «Ее падчерицу» Яначка, и «Крутняву» Сухоня, и «Повесть о настоящем человеке» Прокофьева, где московские певцы показали мастерское владение вокальной декламацией, пение Штоколова может показаться сначала не вполне соответствующим характеру и ситуации. Как будто бы певец не нашел новых эмоциональных красок. Но вы слушаете картину, вторую и вдруг обнаруживаете в самом благородном звуке его голоса драматургический контраст к действию. Действительно, у человека отняли все: даже имя. Он за колючей проволокой, поднимающей свои ржавые шипы чуть ли не в самое небо, за каждым его движением следят гитлеровцы в черных мундирах, от которых веет тленом и кровью, на него орут, тычат в грудь пистолетом, а он поет. Его голос не срывается, не переходит в

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Тысячелетний Ленин» 5

- Оратория «Ленин» звучит в Казанском университете 9

- Образ Ленина в романсах 13

- После первого исполнения Четвертой 16

- Развивать национальную культуру 22

- О русских народных хорах 25

- Слово исполнителям: Рассказывает И. Архипова 31

- Праздник музыки 34

- Заметки музыканта 37

- Смелее, ответственнее 40

- К изучению современной гармонии 43

- О национальном своеобразии гармонии 47

- Показывает Новосибирск 52

- Минская премьера 57

- Нет, это не «Лесная песня» 60

- Музыкальным театрам — помощь Союза композиторов 63

- К творческой истории «Камаринской» 67

- Карл Мария Вебер — музыкальный критик 70

- Талант и энергия 77

- Моя жизнь в музыке 78

- Пытливость таланта 83

- Дорогой исканий 89

- «Пиковая дама» в Ковент-Гардене 91

- Три портрета (Г. Караян, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф) 96

- Песни наших дней 100

- Дирижирует Давид Ойстрах 101

- Сонатный вечер М. Ростроповича и С. Рихтера 103

- Новая соната Д. Кабалевского 104

- Первый концерт А. Масленникова 105

- Гости с Урала 105

- [Выступления студентов-инструменталистов...] 106

- Радостный вечер 107

- Талантливый дирижер 107

- Вторая симфония Малера 109

- Волжский хор 109

- Студенческий коллектив 110

- Федор Дружинин 111

- Истмэнский оркестр в Москве 111

- Великолепный коллектив 113

- На концерте Саши Вечтомова 115

- Греческая пианистка 115

- Юлия Бучучану 116

- Квартет Парренен 117

- Колин Дэвис 118

- Из опыта Горьковской консерватории 120

- После выступления журнала 123

- Выдающийся художник 125

- Об эстетике К. Шимановского 129

- Европейское путешествие С. Рихтера 133

- Зденек Неедлы 137

- Новые произведения композиторов ГДР 138

- Звучит Двенадцатая 138

- Исполнилось 65 лет Петко Стайнову 138

- Возрожденное искусство 139

- Письма Ф. Листа 140

- На сцене — Хиндемит 141

- Музыкальный кросс 141

- Новые книги 141

- [Английская граммофонная фирма «Колумбия» завершила серию записей...] 142

- Славный юбилей 143

- Интересное исследование 144

- За боевое искусство современности 147

- Поступили в продажу пластинки 149

- Музыкальная пародия. «Чудо-песенка» 150

- Успех Двенадцатой 151

- На родине Ильича 154

- Вести со смотра 156

- Говорят женщины-музыканты 156

- Поздравляем с 25-летием! 158

- Музыкант с Тянь-Шаня 159

- А. Фринберг — Пьер Безухов 160

- Премьеры 161

- Молодежь в «Пламени Парижа» 162

- Необходим обмен опытом 162

- «Оперу — не сметь!» 163

- «Пушкин» на сцене МГУ 164

- Один из лучших 164

- Беседы в редакции 165

- Памяти ушедших. Н. П. Иванов-Радкевич 166

- Памяти ушедших. Л. А. Шварц 166