тора, еще так недавно страдавшего «заторолленностью» тематического развития!

Я не собираюсь шаг за шагом прослеживать развитие этой музыки: о нем рассказал уже на страницах этого журнала первый исполнитель симфонии К. Кондрашин1. Хочу лишь обратить внимание на звучание некоторых основных тем, не уступающих по индивидуальной выразительности великолепной первой и главной мелодии.

Тревожная, колючая тема второй части возникает не неожиданно. Она угадывалась где-то под покровами плавной музыки первой части (ведь пронзительная «кукушка» ее начальных терцовых интонаций повторяет последовательность первых двух звуков главной лирической мелодии симфонии!). Мне трудно согласиться с К. Кондрашиным в том, что тема эта представляет собой «натиск темных сил», хотя по внешним контурам она и напоминает некоторые скерцозно-зловещие темы Шостаковича. Действительно, она беспокоит, будоражит, но в то же время, как мне кажется, не противостоит жизнеутверждающим образам. Если она и грозит какими-то разрушениями, то во имя созидания, апофеозом которого звучит в третьей и четвертой частях симфонии упругая маршевая тема. Это — образ редкой обобщающей силы: словно шествие людей, прошедших немало испытаний, принесших немало жертв (отсюда ее суровая собранность), но уверенных в своей правоте и силе и поэтому непреклонно идущих вперед. Примечательнее всего то, что и этот эпически обобщенный образ освещен присущей почерку Николаева какой-то особой, заветной лиричностью...

Несомненно: симфония — значительный этап в творчестве композитора. В ней, как в фокусе, соединилось лучшее, достигнутое им, и вместе с тем сочинение это — предвестник будущих художественных открытий.

Пожалуй, рано еще говорить о новой, только что завершенной Второй симфонии А. Николаева: сейчас, когда пишется эта статья, она еще не исполнена. Думается, однако, что при всем своеобразии замысла Вторая симфония непосредственно продолжает свою предшественницу. Близость обоих сочинений ощущается во всем строе музыки; она проступает особенно явственно, когда как бы ненароком проскальзывает в новом произведении Николаева фраза из главной темы его Первой симфонии; тема эта здесь не чужая, она у себя, дома...

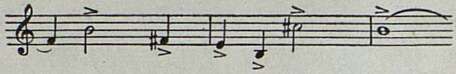

Отличительная черта Второй симфонии — острый, кипучий динамизм. Волевое начало, пронизывающее весь цикл, «сконденсировано» уже в первой главной его теме. После начальной наступательной фразы и «сопротивления» коротких аккордов tutti атакующий натиск еще более усиливается. Новый, еще более решительный приступ — третья фраза темы. И, наконец, словно взятая с боя, завоевана дифирамбически утверждающая фраза, фраза-восклицание — интонационное ядро симфонии:

Импульсивность музыки проявляется и в том, что все части симфонии написаны в темпе allegro (очень стремительном в крайних частях и более сдержанном в средней); и в том, что даже относительно спокойные мелодии, как правило, дополняются упругой пульсацией сопровождения. Но все это лишь частные проявления внутреннего динамизма симфонии: концентрированности мыслей и чувств основных тем, сжатости и интенсивности тематического развития.

Уже сейчас, к тридцати годам, Алексеем Николаевым создано много музыки, поэтому поневоле пришлось коснуться лишь некоторых его произведений. Светлый, жизнеутверждающий характер, молодой бодрый тонус композиторской индивидуальности А. Николаева диктуют выбор излюбленных композитором выразительных средств. В области мелодики — это характерная «утвердительность» интонаций (в частности, опора на звуки тонического трезвучия и особенно на квинтовый и мажорный терцовый его тоны). Ясен и прозрачен гармонический язык, привлекательна ритмическая упругость этой музыки (маршевость многих тем, озорная задорность пунктирных и синкопированных ритмов). При общей четкости и стройности формообразования (качество, достигаемое лишь теми художниками, которые отчетли-

_________

1 См. его статью в «Советской музыке», № 3 за 1961 г.

во сознают, что и как они хотят выразить) особое внимание уделяется автором моментам, закрепляющим основные музыкальные идеи сочинения, в частности, кодам.

Судьба Николаева-композитора не отделима от судьбы созданного им героя. И вот естественные в конце статьи пожелания я хочу адресовать именно этому простому и симпатичному герою музыки Николаева. Очень хорошо, что на мир смотрит он с открытой и радостной улыбкой молодости, что так стойко его природное жизнелюбие. Но впереди у него большая жизнь. Пусть же с годами все шире открывает он сердце всему многообразию жизненных явлений, пусть присущий ему оптимизм будет становиться все более мудрым, испытанным в борьбе, а поэтому и еще более убеждающим, неоспоримым...

*

Первые успехи

И. СВИРИДОВА

В звонкоголосом хоре советских музыкантов свежо и красочно звучат голоса композиторов Прибалтики. Казалось бы, небольшой это срок — 20 с небольшим лет, но как стремительно поднялась и расцвела ее художественная культура! Новые темы, рожденные героикой советских будней, вызвали к жизни новые средства выразительности, обогатили классические традиции. На сцены музыкальных театров и концертных эстрад вышел образ современника...

Вот и Литва. Не прошло еще и десяти лет, как здесь были поставлены первые советские оперы и балеты, а уже во всех жанрах национальной музыкальной культуры наступает радостное обновление. Присмотритесь, прислушайтесь; вслед за признанными мастерами С. Шимкусом, Ю. Таллат-Келпшой, А. Рачюнасом, Б. Двэрионасом поднимается новое поколение музыкантов. Недавно москвичи близко познакомились с одним из них — Витауто Лаурушасом1.

...Прочитываешь книгу, слушаешь музыку, смотришь кинофильм... Совсем не всегда нужно подробно анализировать их, чтобы затем вынести окончательный «приговор». Если произведение талантливо, обязательно возникают приметные впечатления — пусть поначалу беглые, разрозненные — и желание узнать, кто он, этот художник? Как пришел в искусство, как формировался? Что приемлет, что отвергает в художественной культуре прошлого и современности? И, наконец, какая творческая судьба ждет его...

Все эти вопросы возникают, когда слушаешь показанные молодым литовцем в Москве сочинения — симфоническую поэму «Буревестник» (по Горькому) и романсы на стихи Э. Межелайтиса. Не поражают они ни масштабностью концепций, ни отточенным мастерством. Но в них остро чувствуется талантливость и творческая воля композитора, за сравнительно короткий срок пришедшего от первых, ученических опытов к хорошему профессионализму, к заявкам на образы глубокие и народные.

Впрочем, тяготение к современной теме, к произведениям широкого общественного звучания ощутимо уже в ранних произведениях композитора. В 1953 году В. Лаурушас, тогда еще студент консерватории, пишет симфоническую поэму «Советская Литва». Его выпускная работа — кантата «Мать» на слова Ю. Марцинкевича для тенора соло, хора и оркестра. Привлекает в этом сочинении простота и доходчивость, широкая распевная мелодика, близкая народной песне. Однако простота здесь нередко оборачивается простоватостью, а композиция в целом страдает рыхлостью, в ней нет еще ясной

_________

1 В. А. Лаурушас родился в 1930 году в семье рабочего. Музыкой начал увлекаться с 14 лет: сначала играл на фортепьяно, потом на флейте. Но ею заветной мечтой становится композиция. В Вильнюсской консерватории он учится первые два года на отделении народных инструментов, затем переходит на композиторский факультет, который заканчивает по классу Ю. Юзелюнаса в 1956 г.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Нас вдохновляет партия 5

- Двадцать два вопроса 18

- За работу, товарищи! 22

- Творчество и эстетика 26

- Без этого нет художника 33

- Весенние силы искусства 37

- Поет Эстония 39

- Заметки о хоровом искусстве 44

- Поднять культуру духовых оркестров 51

- Становление таланта 54

- Первые успехи 60

- «Прицел вперед!..» 64

- Наступать широким фронтом 70

- Требовательный разговор 75

- Туркменские контрасты 78

- Молодежь впереди 83

- «Судьба человека» в Киеве 86

- 18. Обсуждаем оперы «Судьба человека» и «Не только любовь» 88

- Оперетта — жанр музыкальный 93

- Первый коми балет 98

- «Знатный жених» 100

- Заметки музыканта 103

- Как создавалась оратория «На страже мира» 108

- Желаю удачи! 117

- Они будут играть в Москве 120

- Из области фортепьянной техники 122

- В концертных залах 123

- Премьера Четвертой 124

- Духовное богатство артиста 125

- На берегах Пины 127

- Так ли надо отвечать на сигналы печати? 135

- Письмо из ГДР 136

- Монолог П. Хиндемита 138

- Гости советских композиторов 140

- Пестрые страницы 141

- Пианист швырялся белыми бобами 145

- Из иностранного юмора 146

- Пошлость стотысячным тиражом 147

- Дружеские шаржи 150

- Д. Кабалевский на Украине 151

- Нужное дело 153

- Вести со смотра в Грузии 153

- Говорят женщины-музыканты 153

- На современную тему 154

- Хейно Эллер 155

- Эти вопросы ждут решения 156

- Улица Петраускаса 157

- Музыка Рабиндраната Тагора 158

- На родине «Элегического полонеза» 159

- «Хотим чаще слушать советскую музыку» 159

- Имени Римского-Корсакова 160

- Наш народный оперный 161

- Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля 162

- Когда профессия — творчество 163

- Памяти ушедших. Г. А. Григорян 164

- Памяти ушедших. А. А. Берлин 165