уже в то время чужда подлинному характеру дарования А. Николаева, можно судить по написанному тоже в консерваторские годы струнному квартету, на редкость живому, непосредственному сочинению. Казалось бы, странное дело: немалое место занимают в нем образы неотвязных раздумий, беспокойства и тревоги, а все же чувствуешь прежде всего утреннюю свежесть и бодрость музыки, спокойное и радостное дыхание молодости. С предельной ясностью «формулирует» автор основную оптимистическую идею сочинения. Открытые, жизнелюбивые темы, обрамляя все произведение, особенно прочно закрепляются в памяти — в их яркости и законченности, пожалуй, в наибольшей степени проявилась индивидуальность композитора. Вот гибкая и улыбчивая тема первой части, пускающаяся в путь легкой и беззаботной походкой юности:

Пример 1

А слушая финал, кажется, будто юный герой, преодолев препятствия, выдержав испытания, приобрел активность жизнеутверждения, особую волевую собранность. Очень хороша, почти зрительно конкретна, словно упрямо-задорная складка у рта (как хорошо знакома она всем знающим автора квартета!), синкопированная, упруго рельефная побочная тема финала:

Пример 2

Ясность замысла породила компактную стройность формы квартета, внутреннюю логичность в развитии образов. От каждой, словно бы даже мимоходом брошенной детали (скажем, появление пятидольного такта в конце главной темы первой части) в дальнейшем как бы расходятся лучи. Невидимые нити тянутся от нервно неустойчивых интонаций побочной темы первой части к тревожной возбужденности, капризному упрямству второй и к щемяще скорбным интонациям третьей. Упрекнуть автора можно, пожалуй, лишь в некоторой преждевременности кульминаций, когда для «взрыва» еще не накоплено достаточно «горючего».

Квартет, как мне кажется, по существу первое сочинение, воплотившее особенности композиторской индивидуальности А. Ни-

колаева и среди них, прежде всего, — умение отдельными темными мазками еще более подчеркнуть свет и тепло, излучаемые главными образами (так густые полоски теней на картине лишь усиливают впечатление жаркого сияния солнца).

Именно оптимизм, лишенный показной парадности, услышанный в самом биении жизни, отличает последующие сочинения композитора, написанные уже по окончании консерватории. С увлечением работает он в самых различных жанрах. Один за другим появляются вокальный цикл на слова Гарсии Лорки, «Октябрьский марш» для хора и оркестра на слова В. Маяковского, музыка к радиопостановкам («Орлиная степь» по М. Бубеннову, «Порожний рейс» по С. Антонову и др.), идет работа над фортепьянной и скрипичной сонатами.

Особо влечет композитора к оркестровому письму. Поначалу его симфонические произведения — небольшие эскизы, воплощающие главным образом ласково-нежные или шутливые образы. Такова резвая и задорная «Карнавальная увертюра», такова небольшая трехчастная сюита, естественно сплетающая мягкий добродушный юмор с лирической мечтательностью. Постепенно, однако, оркестровые замыслы приобретают большую значительность. Возникают симфоническая поэма по рассказу М. Шолохова «Судьба человека», пятичастная «Лирическая сюита на мордовские темы».

Во всех этих сочинениях ясно ощущается цель автора: свежо и по-новому, но вместе с тем возможно простыми и доступными средствами выразить главные, характернейшие чувства своих современников — друзей по жизни, товарищей по общему делу. Обозначились и пути достижения цели. Это путь обращения к фольклору, неувядаемым цветам народных мелодий. Это путь пристального изучения образцов классической и сегодняшней музыки и особенно музыки любимых А. Николаевым двух крупнейших музыкантов современности — С. Прокофьева и Д. Шостаковича. Таким образом, А. Николаев не стремится противопоставить свою творческую оригинальность музыке, которую он слышит вокруг себя; не вне ее, не над ней, а в ней, из нее созидает он свой музыкальный стиль.

Глубоко знаменательным представляется мне тот факт, что первое крупное симфоническое произведение Николаева целиком основано на фольклорном материале. Могут возразить, что замысел «Лирической сюиты на мордовские темы» возник у автора в какой-то мере случайно. Да, но именно: лишь в какой-то мере! Конечно, элемент случайности есть в том, что А. Николаев познакомился с известным мордовским певцом И. М. Яушевым, неутомимым собирателем мелодий своего народа. Или в том, что А. Николаеву в связи с театральной работой довелось побывать в Мордовской АССР. Но не случайным было то внимание, которое уже с консерваторской скамьи уделял композитор образцам народной музыки1; не случайной была та жадность, с которой прильнул он теперь к роднику народной поэзии.

В «Лирической сюите» композитором использовано много разнообразных народных напевав. Здесь и любовный дуэт «Жду тебя», и шутливый диалог «Дядя Фома», и старинная рекрутская песня, и современная широко распевная мелодия «Лето». В напевах дедов и отцов, как и в напевах сыновей и внуков, воплощены чувства и мечты простых людей; и потому соседство старины и новизны, словно соседство вековых деревьев с молодой порослью в лесу, не нарушает цельности лирической картины.

Да, сочинение А. Николаева не просто сюита, а именно лирическая сюита. Здесь и непосредственные впечатления от картин народной жизни, здесь и обрамляющие все сочинение лирические раздумья автора-героя. Двоякость (но отнюдь не двойственность!) замысла произведения подчеркнута конструкцией: после «Финала» (картины народного празднества) следует еще «Кода» — авторское послесловие.

Эти два образных плана имеют в сюите свою главную тему. В центральном разделе это песня «Яблоня»: волевая, собранная во второй части — «Рондо»; сдержанная, немного хмурая, раздумчивая в «Песне»; наконец, мягкая, ласковая в «Финале», где она своей интимной ласковостью оттеняет появляющийся здесь шуточный напев «Дядя Фома»:

_________

1 Вместе с другими студентами-композиторами выезжал он в экспедицию по сбору нового фольклорного материала.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Нас вдохновляет партия 5

- Двадцать два вопроса 18

- За работу, товарищи! 22

- Творчество и эстетика 26

- Без этого нет художника 33

- Весенние силы искусства 37

- Поет Эстония 39

- Заметки о хоровом искусстве 44

- Поднять культуру духовых оркестров 51

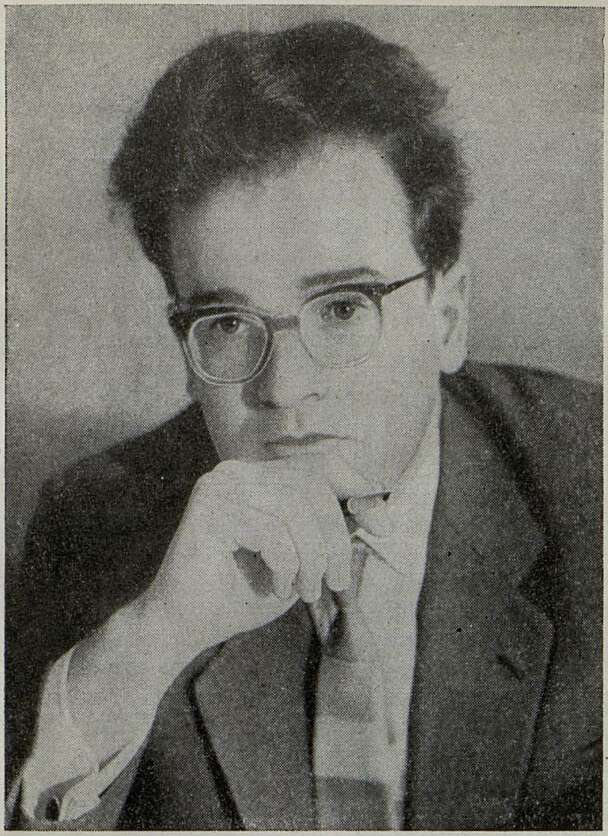

- Становление таланта 54

- Первые успехи 60

- «Прицел вперед!..» 64

- Наступать широким фронтом 70

- Требовательный разговор 75

- Туркменские контрасты 78

- Молодежь впереди 83

- «Судьба человека» в Киеве 86

- 18. Обсуждаем оперы «Судьба человека» и «Не только любовь» 88

- Оперетта — жанр музыкальный 93

- Первый коми балет 98

- «Знатный жених» 100

- Заметки музыканта 103

- Как создавалась оратория «На страже мира» 108

- Желаю удачи! 117

- Они будут играть в Москве 120

- Из области фортепьянной техники 122

- В концертных залах 123

- Премьера Четвертой 124

- Духовное богатство артиста 125

- На берегах Пины 127

- Так ли надо отвечать на сигналы печати? 135

- Письмо из ГДР 136

- Монолог П. Хиндемита 138

- Гости советских композиторов 140

- Пестрые страницы 141

- Пианист швырялся белыми бобами 145

- Из иностранного юмора 146

- Пошлость стотысячным тиражом 147

- Дружеские шаржи 150

- Д. Кабалевский на Украине 151

- Нужное дело 153

- Вести со смотра в Грузии 153

- Говорят женщины-музыканты 153

- На современную тему 154

- Хейно Эллер 155

- Эти вопросы ждут решения 156

- Улица Петраускаса 157

- Музыка Рабиндраната Тагора 158

- На родине «Элегического полонеза» 159

- «Хотим чаще слушать советскую музыку» 159

- Имени Римского-Корсакова 160

- Наш народный оперный 161

- Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля 162

- Когда профессия — творчество 163

- Памяти ушедших. Г. А. Григорян 164

- Памяти ушедших. А. А. Берлин 165