шого прозрения будущего, не ощутить того страстного публицистического порыва, какой придает этим стихам живое и близкое нам, подлинно современное звучание. В них слышится сильная поэтическая речь трибуна, для которого дело мира было, по его собственным словам, «политикой сердца» («Hjertelagets Politik»). И, разумеется, Григ, давший Бьернсону мысль об этой драматической поэме, был совершенно прав, когда почувствовал в ней «исполинский взмах крыльев».

Вполне справедливой у композитора была оценка текста Бьернсона как музыкального по своей природе. Пристальный анализ драматургии «Мира» свидетельствует о том, что Григ и здесь мог многое подсказать поэту. Текст этот в полной мере симфоничен; он содержит именно те «контрасты», тот резкий образный конфликт, о котором речь шла еще в первом письме Грига к Бьернсону: «великое сияние мира против ужасов войны».

Светлое, чистое звучание детского хора начинает и завершает ораторию. Это голос самой природы и голос будущего, мечта о счастье будущих поколений. А дальше — грозное пробуждение к тяжелой действительности. Тревожные «Вести о войне», воинственный клич валькирий и «Голоса предков» возвещают начало битвы:

Наследье предков,

древнейшее в мире —

жажда победы

и крови...

Эпизод со Священнослужителем, благословляющим солдат на новую братоубийственную войну, вносит в ораторию черты большой реалистической действенности и публицистической силы. Здесь особенно ярко запечатлелся суровый, обличительный пафос поэзии Бьернсона, открыто разоблачавшего лицемерие воинствующих «служителей церкви».

Лирический центр оратории — скорбный плач Матерей и монолог Девушки-невесты, потерявшей убитого жениха. Этот эпизод, драматургически соответствующий медленной части оратории, прежде всего привлек внимание Грига.

Торжественный апофеоз мира завершает произведение. Идея мира провозглашается как итог длительной борьбы многих поколений людей:

Борьба! Но борьба

во имя добра.

Объединяйтесь против войны...

Заключительный хор прославляет радость свободного труда и великие завоевания человеческой мысли на благо народа.

Таков в общих чертах драматургический замысел оратории. Широта этого замысла не только поразила воображение Грига, но и заставила его ощутить всю сложность задачи. Он сразу почувствовал, какого огромного напряжения сил потребует от него работа над этим поистине грандиозным произведением. Находясь в Копенгагене, шумном центре музыкальной, концертной жизни, композитор намеренно откладывал сочинение оратории. «...Я дошел до того, что работать могу только дома или там, где я никого не знаю; — писал он Бьернсону. — На этих датских обедах — ни проблеска мысли!»

Но наступили летние месяцы, и Григ снова вернулся в свой тихий приют в Трольхаугене. Приступив к работе, он начал с момента наиболее близкого, созвучного его творческой натуре. К поэме Бьернсона он подошел как лирик и прежде всего выделил в ней трогательный женственный образ, выражающий всю силу преданной, беззаветной любви. «Я любила» («Jeg elsket») — вот первые слова текста, привлекшие внимание Грига.

Ариозо Девушки так и осталось единственным музыкальным фрагментом оратории. Трактовка этого лирического монолога вызывает прямые ассоциации с григовским образом Сольвейг — с ее вечной песней любви и верности (напомним, что именно сочинением этой песни Григ некогда начал свою работу над драмой Ибсена).

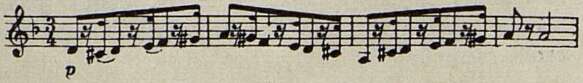

Мелодия ариозо Девушки, полная чистоты и нежности, подобно песне Сольвейг, хранит глубокий отпечаток северного фольклора. Композитор использует характерный норвежский народный лад с двумя увеличенными секундами (полностью совпадающий с так называемой «венгерской гаммой»):

Истоки этого звукоряда лежат в излюбленном «норвежском» выразительном приеме хроматического повышения четвертой ступени лада, весьма распространенном в народной музыке1. Интересно сравнение с народной по своему характеру темой из неоконченного второго струнного квартета F-dur, над которым Григ работал в том же, 1891 году:

Примечательна и гармония. Простой напев оттенен типично григовскими нисходящими хроматическими интонациями в среднем голосе (в инструментальном вступлении к ариозо эта же хроматическая последовательность образует басовый голос, на котором покоится мелодия). Прием этот, чрезвычайно характерный для элегических тем «среднего» и «позднего» Грига, во многих его произведениях становится своего рода «лейтгармонией скорби». Напомним «Колыбельную Сольвейг» (вступление) или фортепьянную балладу ор. 24. В ариозо Девушки «хроматический фон» придает напеву особенно острый, щемящий оттенок, как бы усиливая экспрессию глубокой и неутешной печали. Вспоминаются выразительные темы плача (lamento) в старинных операх XVII–XVIII веков, построенные на той же основе хроматического нисходящего баса.

На этом фрагменте остановилось сочинение оратории. Григ, работавший медленно и с трудом, продолжал обсуждать с Бьернсоном детали текста. Ему по-прежнему не хватало той поэтической концентрации настроений, какая всегда составляла существенную черту его собственного творческого, композиционного метода.

Между тем Бьернсон в своем страстном желании поскорее вынести новое произведение на суд публики решил напечатать текст оратории, и осенью 1891 года сообщил об этом Григу. Такое решение сразу расхолодило композитора. В ответном письме к Бьернсону он с горечью говорит о том, что после опубликования стихи уже потеряют для него прелесть новизны: «Текст утрачивает для меня все лучшее, невыразимое — то, что вызывает трепет восторга (как это было в “Улафе Трюгвасоне”)».

Но думается, что не эта временная размолвка заставила Грига вскоре совсем прекратить работу над ораторией. Не могли быть решающимии те расхождения, которые возникли между соавторами по поводу поэтической трактовки сюжета. Ведь мог же утонченный лирик Григ некогда вдохновиться монументальной исторической драмой «Сигурд Юрсальфар» и выразить со всей силой в «Торжественном марше» эпико-героический дух поэзии Бьернсона! Ведь мог же он в хоровых сценах «Улафа Трюгвасона» создать образец широкого, фрескового, ораториального стиля!

Главной причиной здесь было, конечно, несоответствие грандиозного и величественного замысла реальным творческим возможностям больного, страдающего композитора. Тяжелый недуг с каждым годом подтачивал его слабеющие силы. Все чаще он жалуется в своих письмах на невозможность работать, говорит о брошенных (но таких увлекательных, таких захватывающих!) творческих замыслах. Остался незавершенным прекрасный начатый в 1891 году второй струнный квартет. Молчанием Григ ответил на предложение Ибсена написать оперу на сюжет его

_________

1 Отсюда «лидийская гамма» в мажорном и «венгерская гамма» в минорном ладу; многочисленные образцы можно найти и у Грига, и в норвежских фольклорных сборниках Линдемана, Эллинга, Хальворсена, Бьерндаля, Сандвика.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Верю партии 9

- Во имя человека 11

- Оправдаем доверие партии 15

- Работать по-новому 16

- Искусство — источник радости 18

- Бережно воспитывать молодежь 19

- Навстречу слушателю 22

- Герой-современник 27

- Композитор, дирижер, педагог 31

- Продолжим дискуссию 37

- Прокофьев и Шенберг 40

- Ново, талантливо, но… 45

- «Крутнява» в Москве 50

- Отход от завоеванного 55

- Театр на гастролях 61

- Радостное знакомство 63

- Гимн миру (из творческих замыслов Грига) 67

- Воспитание творческой самостоятельности 74

- Художник, гражданин 76

- Раскаты грома 82

- Из автобиографических записей 89

- Оган Дурян 99

- Лауреаты конкурса имени Энеску 101

- Славный юбилей 104

- Дирижер, педагог 104

- Советская виолончельная музыка 106

- Встречи с песней 107

- Новое в программах пианистов (М. Воскресенский) 110

- Людмила Филатова 110

- Контрабас — сольный инструмент 111

- Эдуард Грач 112

- На авторском вечере 112

- Павел Серебряков 113

- Премьера третьей симфонии Онеггера 114

- Город смелых, город дружных 115

- Двенадцать дней на Алтае 122

- Незабываемые дни 124

- В Хабаровске любят музыку 126

- У болгарских друзей 128

- Форум музыковедов 133

- Проблемы музыки Востока 140

- Пестрые страницы 145

- Чем бы это кончилось? 148

- Повесть о «Могучей кучке» 149

- Второе издание 150

- Поступили в продажу пластинки 152

- Хроника 153