меется, значительностью содержания; это выражено не в обилии медленных темпов и низкого регистра, а в серьезном отборе жизненных явлений. Молодого автора влекут «вечные» темы искусства: жизни и смерти, любви и долга, священной борьбы народа за свою независимость.

Как же развивался художник? Какие влияния испытывал? Какие выразительные средства использует для воплощения своих творческих замыслов?

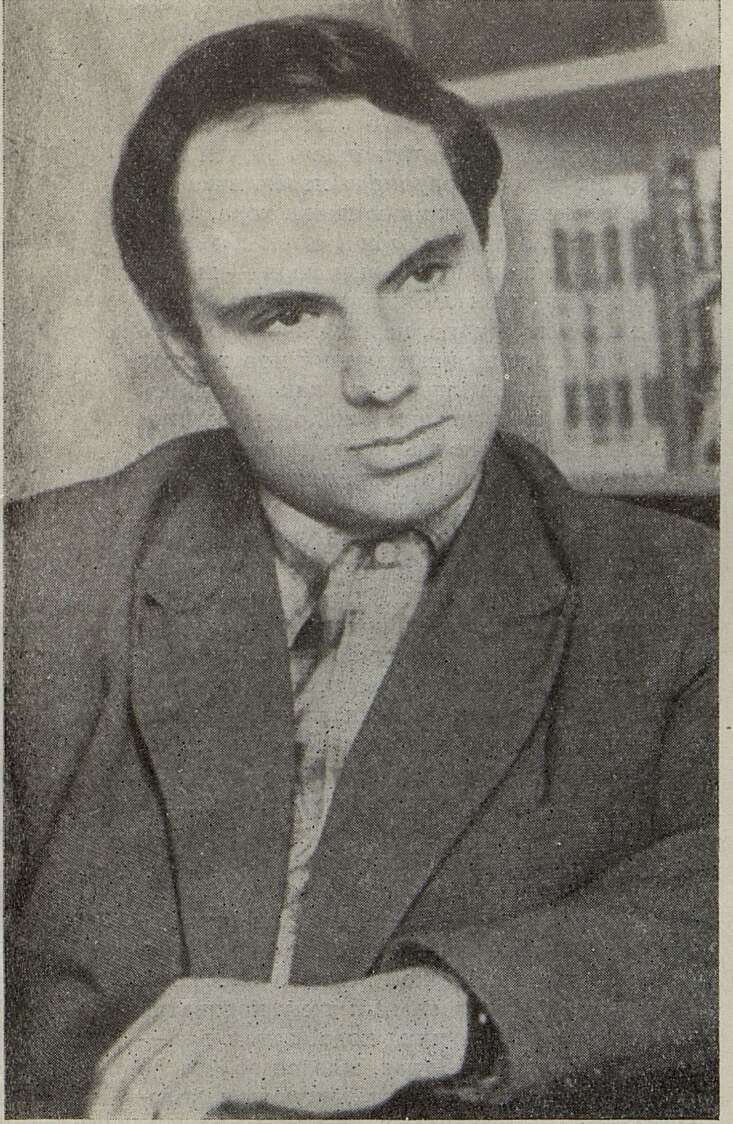

Как и многие наши современники, Леденев вырос под «прокофьевским солнцем», но «пробился» к своему индивидуальному стилю. Разумеется, стиль этот формировался постепенно, от сочинения к сочинению.

Вот, например, одна из самых ранних работ — соната для кларнета и фортепьяно. Здесь внешне много прокофьевского: «терпкий» диатонический склад мелодий, звонкое «беспедальное» фортепьяно, обилие унисонов и дублированных через несколько октав аккордов. Встречаются и отдельные образные реминисценции. Так, средний эпизод финала явно перекликается со скоморошьей насмешливостью «Мимолетностей». Но сам тонус музыки, хмурый, с неожиданными «застенчивыми» просветлениями (вторая тема первой части, тихое окончание финала) — не прокофьевский, леденевский. Да и само «прокофьевское» отобрано тонко, здесь нет тех надежных «смелых» отклонений и манерных тематических зигзагов, которые якобы гарантируют музыке современность.

В кларнетной сонате уже много того, что потом стало для Леденева характерным, в частности, обилие несхематической, живой полифонии. А средняя часть совсем оригинальна благодаря образному контрасту между пасторальной импровизационностью начала и тяжелыми аккордами-«глыбами» солирующего фортепьяно.

Соната для фортепьяно памяти Прокофьева — своего рода музыкальный памятник. В трех частях этого сочинения воспроизведен музыкальный мир великого композитора: стихия «беспощадного», остро акцентированного движения (главные темы первой части и финала), сосредоточенные светлые размышления (Adagio), саркастический смех («хохочущая» вторая тема финала). Леденев стесняется обнаженной аффектированной лирики; тем обаятельнее трогательная в своей «недосказанности» лирика второй темы (первая часть). Интересно ее развитие: повторяясь много раз в цикле, она как будто остается образно неизменной. Но в этой бескульминационности и прелесть ее. Нельзя не отметить двух важных для внутренней жизни произведения «ответвлений» этой темы: центрального эпизода разработки первой части (который в репризе финала замещает побочную партию) и углубленной лирики второй части, наиболее значительной в сонате.

Оратория «Слово о полку Игореве» — дипломная работа Р. Леденева1. К счастью, ему удалось полностью избежать каких-ли-

_________

1 Он окончил Московскую консерваторию в 1955 г. по классу проф. А. Н. Александрова.

бо «разжиженных» реминисценций из гениальной оперы Бородина. Успешно решил автор трудную задачу — воссоздать атмосферу далекого, древнего и при этом не потерять эмоциональной полнокровности.

Крайние части цикла («Поход» и «Возвращение Игоря») взаимосвязаны идейно и тематически. Финал — по существу обогащенная реприза первой части; темы, не нашедшие там полного развития, здесь «прорастают» и «разворачиваются». Это прежде всего «тема Игоря», которую можно толковать и шире, как «тему Родины». В первой части она звучит сдержанно и служит рефреном, перемежающимся эпизодами похода; но в коде финала она достигает величественности гимна. Значительному развитию подвергается в финале и фанфарная «рамка-заставка» первой части.

В средних частях оратории («Битва» и «Плач Ярославны») происходит своеобразный процесс развития и «перевоплощения» основных мелодий. Из «темы Игоря» рождается суровая, скупая (всего на 3 нотах!) «тема русского войска» — центральный образ второй части. Важная роль уготована и хроматической фразе хора «О русская земля, уж за курганом ты!» В первой части она звучит как предвестник драматических событий. Развиваясь затем то в виде контрапунктов к «теме русского войска», то как основа хроматизированной гармонии ряда эпизодов, она превращается в одну из самых экспрессивных мелодий сочинения — хоровое причитание «Никнет трава от жалости» в потрясающем трагическом эпилоге второй части. Вообще это лучшая часть оратории. Незабываемо вступление («Рано утром кровавые зори рассвет возвещают»). Затаенный шелест струнных, подобные крикам вещих птиц взлеты флейты и кларнетов, «багровые вспышки» диссонирующих валторн — картина цепенеющей в утреннем тумане холодной жути. В эпизоде битвы много оркестровой и особенно полифонической выдумки, но все несколько статично: преобладают большие замкнутые построения, а динамика битвы подсказывает скорее краткие, действенно-острые «кадры». По-видимому, автор сознательно стремился к большей эпичности, «освобожденности» от деталей. Зато кульминация (перелом битвы) решена неожиданно — поверх «батального» оркестрового фона выкрики чтеца: «Бились день, бились другой, на третий день пали стяги Игоревы». И вот начинается эпилог — «отпевание». Почти весь он звучит тихо: «траурная» перекличка меди, печальное и спокойное пение хора, «хрипящее» фруллато валторн («стон земли»). И вдруг отчаянный прорыв горя — жестокая оркестровая кульминация, досказывающая то, о чем трудно, невозможно говорить словами. А вновь вступающий хор все так же сдержан и бесстрастен, как летопись. Здесь нет человеческих жалоб и личных страданий, это скорбь всего народа: ведь эпос и трагедия часто дополняют друг друга и в классическом искусстве.

«Плач Ярославны» — лирическое раскрытие трагедии. Здесь естественно воздействие «Песни девушки» из «Александра Невского», даже темы похожи. Но характерная зыбкая инструментовка, выразительные хоровые «голоса природы», импрессионистическая «недосказанность» формы создают все же необычный, «язычески» красивый колорит.

Финал, как и первая часть, открывается стихотворным вступлением чтеца. У ударных возникает ритм «скачки», постепенно захватывающий весь оркестр («Побег Игоря») и приводящий к кристаллизации новой темы — «Солнце светится на небе, Игорь князь на русской земле». Здесь музыка «светлеет» на глазах: тему подхватывают отдельные группы хора, затем все — «Девицы поют на Дунае, вьются голоса до Киева». И вот наступает ликующая кода-славление.

Это монументальное произведение до сих пор целиком не исполнено. Вероятно, виною этому косность концертных организаций, не желающих приложить труд для подготовки сложной оратории Леденева. «Слово о полку Игореве» — бессмертный памятник русского искусства, запечатлевший вечно живые этические, патриотические идеи, вполне современно звучащие в наши дни.

В двух последующих сочинениях, струнном квартете и кантате «Ода к радости» (текст П. Неруды), композитор обнаруживает все возрастающую художественную самостоятельность.

Квартет до мажор — самое трудное для восприятия и острое по языку сочинение Леденева. Он также еще не исполнен, но знакомство с партитурой свидетельствует, что это серьезное и необычное по замыслу

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Верю партии 9

- Во имя человека 11

- Оправдаем доверие партии 15

- Работать по-новому 16

- Искусство — источник радости 18

- Бережно воспитывать молодежь 19

- Навстречу слушателю 22

- Герой-современник 27

- Композитор, дирижер, педагог 31

- Продолжим дискуссию 37

- Прокофьев и Шенберг 40

- Ново, талантливо, но… 45

- «Крутнява» в Москве 50

- Отход от завоеванного 55

- Театр на гастролях 61

- Радостное знакомство 63

- Гимн миру (из творческих замыслов Грига) 67

- Воспитание творческой самостоятельности 74

- Художник, гражданин 76

- Раскаты грома 82

- Из автобиографических записей 89

- Оган Дурян 99

- Лауреаты конкурса имени Энеску 101

- Славный юбилей 104

- Дирижер, педагог 104

- Советская виолончельная музыка 106

- Встречи с песней 107

- Новое в программах пианистов (М. Воскресенский) 110

- Людмила Филатова 110

- Контрабас — сольный инструмент 111

- Эдуард Грач 112

- На авторском вечере 112

- Павел Серебряков 113

- Премьера третьей симфонии Онеггера 114

- Город смелых, город дружных 115

- Двенадцать дней на Алтае 122

- Незабываемые дни 124

- В Хабаровске любят музыку 126

- У болгарских друзей 128

- Форум музыковедов 133

- Проблемы музыки Востока 140

- Пестрые страницы 145

- Чем бы это кончилось? 148

- Повесть о «Могучей кучке» 149

- Второе издание 150

- Поступили в продажу пластинки 152

- Хроника 153