Скрябин, Шуман, Лист, Шопен, Бетховен... Их творения так же, как и музыка Прокофьева и Рахманинова, всегда звучали в концертах пианиста. Он неустанно углублял, совершенствовал свою передачу многих произведений этих композиторов. То был длительный труд художника, искавшего высших форм выражения. Так, все более значительным становилось толкование пианистом последней сонаты Бетховена, «Симфонических этюдов» и «Крейслерианы» Шумана, сонат Листа, Шопена, Скрябина.

Сила его художественного воображения была столь велика, что слушателя не покидало чувство, будто в процессе исполнения артист заново творит музыку. Богатейшее разнообразие оттенков, огромный темперамент, глубина психологизма, декламационная яркость, патетика, демонизм и вместе с тем поэтичность звучания, гибкость и многогранность ритмическою воплощения — все это неотъемлемо от интерпретации Софроницкого.

Нервозность, горячность натуры приводила подчас к неровности, но игру его всегда слушали затаив дыхание.

На редкость красивый выразительный фортепьянный звук сочетался с естественностью интонирования. С годами все более отчетливо проявлялось стремление окрашивать звучание непрерывными педальными волнами. Порой такая педализация могла показаться слишком обильной, но она была неразрывно связана с обаянием звуковой палитры и фразировки. Часто исполнение (особенно лирики) обладало убедительностью волнующего рассказа. Музыкальную фразу Софроницкому удавалось как бы спеть на фортепьяно, а в иных случаях произнести. Эта речевая выразительность игры была столь сильна, что в момент исполнения казалось, будто фортепьяно говорит под пальцами артиста. Не в этом ли видел Антон Рубинштейн высший смысл исполнительского искусства, когда утверждал, что «воспроизведение — новое творение»?

*

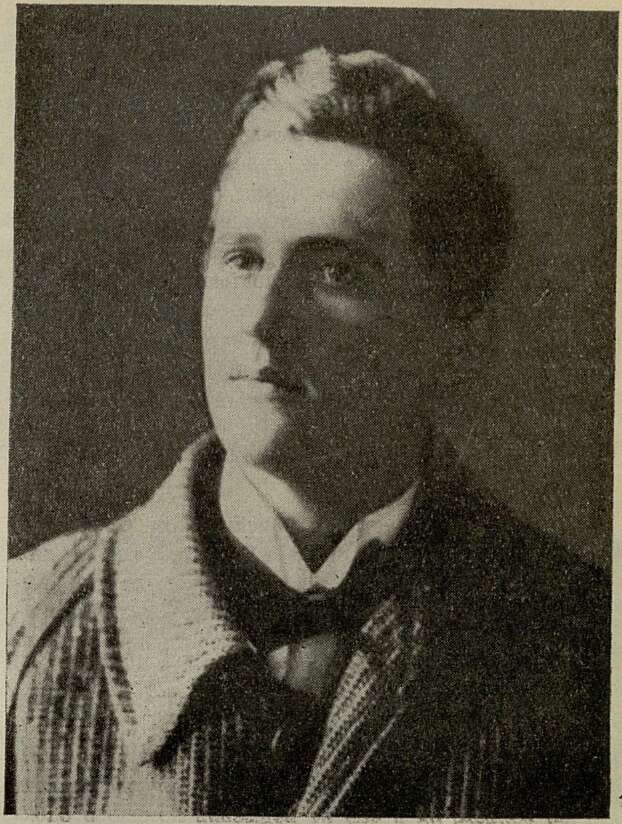

В облике Софроницкого было и что-то блоковское, и что-то напоминавшее знакомых нам по картинам и гравюрам музыкантов-романтиков прошлого века. Была в нем какая-то постоянная сосредоточенность, какая-то таинственность, словно он всегда прислушивался к звучащей в нем музыке, не зная, сможет ли выразить ее. Строгий, прямой взгляд отражал горячую душу художника-искателя. На эстраде, в момент увлечения исполнением, Софроницкий был весь вдохновение, поражал творческой одержимостью, встревоженностью духа.

(1922 г.)

Еще в конце 30-х годов Софроницкий провел концертный цикл из двенадцати программ. Исполнив крупнейшие произведения фортепьянной классики, он посвятил заключительный вечер творчеству советских композиторов. Цикл этот стал выдающимся событием музыкальной жизни и вошел в историю советского исполнительского искусства. Тематическое единство, содержательность программ Софроницкого придавали его концертной деятельности особую просветительскую ценность. Зимой 1941–1942 гг. он жил в Ленинграде, городе, с которым так тесно был связан. И в суровые дни блокады артист не переставал трудиться в полную меру сил. 7 ноября 1941 года он играл в зале Ленинградской филармонии произведения русских композиторов...

Всегда радовало непосредственное общение с Софроницким. Некоторые его высказывания об наполнении Шопена я записал почти дословно (они опубликованы в № 2 журнала «Советская музыка» за 1960 год).

Когда в минувшем сезоне мы слушали концерты Софроницкого в Малом зале консерватории, Бетховен и Шуман, Скрябин и Лист в его трактовке обогатились новыми чертами. Он играл проще и строже, умудренный, но, как всегда, молодой художник. На магнитной ленте запечатлена (пусть не всегда совершенно) большая часть его концертного репертуара. Строгим судьей этих записей был сам артист. Нее они должны быть полностью собраны и храниться в фонотеках радио и консерваторий, чтобы стать достоянием все новых слушателей.

Исследователи подробно разберут составные части его игры: и убедительную в своей неожиданности скульптурную лепку фраз, и великолепнейший пианизм, и бесконечное богатство красок, педализации, но все это не заменит трепетной человеческой души, радовавшейся и страдавшей в творчестве Софроницкого.

Именно поэтому мы ждем с таким нетерпением записей, сделанных во время его концертов (выпуск этих пластинок подготовляет Всесоюзная студия грамзаписи). К искусству Софроницкого — живому творческому роднику — должны приобщиться любители музыки во всем мире.

Д. БАШКИРОВ

Первая же встреча с искусством Софроницкого в 1950 году стала для меня, как и для тысяч его почитателей, источником самого высокого эстетического наслаждения. Во всем многообразии художественных впечатлений за эти годы трудно назвать явление, которое так вдохновляло бы меня, пробуждало фантазию, чувство прекрасного.

О Софроницком не хочется думать только как о пианисте. Он, как никто другой, творил за роялем, ни в чем не подменяя поэзию и вдохновение искусной подделкой, никогда не сводя исполнение к демонстрации выверенного мастерства. Его игра доказывала, что есть в исполнительстве та высшая красота, та истинность, перед которой отступают все критерии, применимые к артистам, но не применимые к подлинным творцам.

И если выступления Владимира Владимировича не всегда соответствовали в отношении благополучной ортодоксальности тому «высокому стандарту», который иные считают основным фактором в оценке артиста, то они зато приобщали слушателей к высочайшим проявлениям человеческого духа в исполнительском искусстве, часто стоящим на грани непостижимого. Разве можно забыть «Листок из альбома», словно вобравший в себя всю грустную нежность Скрябина, потрясающий ум и сердце трагический сплав «Симфонических этюдов» Шумана, призрачное мерцание «Блуждающих огней» Листа, ярость «Сарказмов» Прокофьева, огненность Си-минорного скерцо Шопена и многое, многое другое...

С. САВШИНСКИЙ

Софроницкого я знал с отроческих лет, на моих глазах прошел весь творческий путь этого неповторимо своеобразного художника и моего собрата по школе Леонида Владимировича Николаева. Горько писать о нем, как об ушедшем.

Окончив в 1915 г. Петроградскую консерваторию, я посещал время от времени класс своего учителя. В ту пору в числе учеников Николаева было немало высокодаровитых музыкантов; слушать его занятия с ними было поучительно и интересно.

Как-то в начале 1916 г. Леонид Владимирович сказал мне: «Приходите послушать чудесного мальчика. Он в прошлом году приехал из Варшавы. Мне кажется, что это выдающийся талант и он уже отлично играет». Такой отзыв Николаева, всегда скупого на лестные слова по адресу своих воспитанников и обычно довольствующегося сдержанной оценкой: «Очень мило!», насторожил меня. Узнав, когда, занимается новый ученик, я в один из ближайших дней отправился в консерваторию.

В классе я застал «Вовочку». Так звал его Леонид Владимирович и позднее так звали его близкие к нему люди, выражая этим ласковым именем нежность и любовь, которые рождал у всех облик Софроницкого, пленительный и в юношеские, и в зрелые годы.

То был гоноша из страны романтических грез Шумана. Мне он представился воплощением Эвзебия: застенчивый, но не робкий, а словно отстраняющийся от грубых прикосновений обыденной жизни. Играл он тогда пьесу, которую сохранял в своем репертуаре и впредь.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Нет — войне!» 5

- Боевое оружие советских музыкантов 8

- Внимание музыкальной эстетике 13

- Первая опера В. Каппа 22

- Удача композитора 26

- Заметки о ленинградской песне 30

- Тексты еще не стихи 37

- Исполнитель и песня 41

- Недолгий путь 43

- Давайте разберемся! 47

- По большому счету 51

- Сила национальных традиций 56

- Из истории песен французской революции 65

- Рубинштейновские традиции и наша современность 76

- Лучше готовиться к соревнованиям 83

- Долг художника 87

- Из воспоминаний 88

- У нас в гостях Ода Слободская 99

- В концертных залах 101

- Письмо в редакцию 113

- На конгрессе в Будапеште 114

- Бела Барток в России 114

- «Святоплук» Э. Сухоня 121

- Юбилей Пражской консерватории 124

- О положении музыкантов в США 125

- Зальцбург на новом пути 129

- Пестрые страницы 131

- О пентатонике в татарской музыке 136

- Ценное пособие 139

- Исследование в многоголосии 140

- Хороший путеводитель 142

- Хроника 145

- Сатирикон 158

- Указатель статей в журнале «Советская музыка» за 1961 год 160