Специфика технического процесса звукопередачи возлагает на звукорежиссера функции, дублирующие (а иногда и подменяющие) деятельность исполнителя. Чтобы разъяснить это, коснемся некоторых вопросов звукотехники.

Вспомним условия, в которых происходит естественное слушание в концертном зале. Человек с нормальным слухом способен определить направления, по которым идут звуковые волны от различных источников (солистов, инструментов оркестра и т. п.). Немаловажный фактор — избирательность слуха: слушатель может сосредоточить внимание только на звуках, доносящихся со стороны концертной эстрады, отметая «помехи». И зрение помогает в выборе и в выделении каких-то голосов в оркестре, обладающих специфическими тембрами. Если звукопередача могла бы дать те же слуховые впечатления, что и живое исполнение, то ее можно было бы назвать идеальной. Но достижима ли такая передача?

*

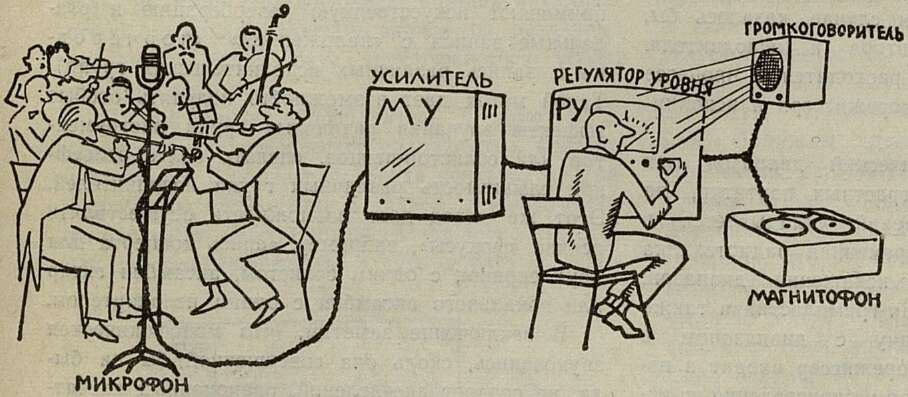

Цепь технических элементов, участвующих в звукопередаче по обычному одноканальному (монофоническому) методу изображена ниже в упрощенной схеме.

Звуковые волны воспринимаются микрофоном, превращающим звуковые колебания в электрические. Затем они усиливаются, регулируются и попадают на звукозаписывающий аппарат. Но прежде чем электрические колебания «подать» на запись, нужно услышать, как они «звучат», — необходимо превратить их в звуковые колебания. Эту «обратную» трансформацию производит контрольный громкоговоритель.

Качество микрофона и громкоговорителя, наряду с акустикой помещения (из которого ведется передача), в основном определяют, насколько точно доходит звучание оркестра к слушателю, находящемуся вне зала. Предположим, что технический тракт не вносит каких-либо искажений. Даже в этом случае передача будет несовершенной. Ведь микрофон не обладает избирательной способностью: он воспримет все звуковые волны, не разбираясь, полезны они или вредны, в том числе посторонние шумы, звуковые волны, отраженные от стен, потолков, пола 1.

Кроме того, микрофон — это как бы «одноухий» слушатель, неспособный определить расположение в пространстве отдельных инструментов или групп оркестра. Поэтому практически вы услышите все инструменты оркестра из одной точки пространства, независимо от их расположения на эстраде.

— Это не так уж важно, — возразят многие музыканты, любящие слушать оркестр в последних рядах партера, где они в весьма слабой степени различают, с какой части эстрады доносится до них звучание инструментов. С этим можно согласиться, но дело в том, что при «одноухой» микрофонной звукопередаче теряется «живая» естественность звучания оркестра в целом и тембров отдельных инструментов.

Передача звукового образа, наиболее приближающегося к натуральному звучанию, возлагается на стереофонический метод, о котором мы побеседуем в другой раз.

Все, что зазвучит перед микрофоном, мы услышим через контрольный громкоговоритель и, если нужно, можем в процессе записи изменить соотношение звучания различных групп инструментов. Вот пример. При прослушивании ока-

_________

1 Имея у себя дома устройство для записи с микрофона, можно легко убедиться в правильности сказанного. Например, прослушав струнный квартет в исполнении пришедших к вам друзей, поставьте микрофон на то же место, где вы только что сидели и попросите повторить хотя бы часть пьесы для записи.

Слушая запись, вы с удивлением отметите, что звучание не очень похоже на только что услышанное «в натуре»: много посторонних звуков, на которые вы не обращали внимания во время исполнения. Звучание будет гулким.

Рисунок

залось, что все басовые инструменты звучат слишком громко и «близко» в сравнении с «высокими» инструментами. Чтобы уравновесить звучность, приходится переставить микрофоны, либо предложить исполнителю (в данном случае дирижеру) «умерить пыл» артистов оркестра.

*

Еще одну проблему призван решить звукорежиссер. Например, записывается произведение, в котором наряду с мощным звучанием оркестрового tutti, отдельные эпизоды требуют тончайшего pianissimo игры солиста-инструменталиста. Соотношение максимальных и минимальных звучностей, встречающихся в исполнении данной партитуры, носит название динамического диапазона произведения и выражается в так называемых децибеллах — дб (величина условная).

Звукорежиссер, будь он только музыкант, с удовольствием не касался бы этой проблемы. Ведь его действия в этом случае, казалось бы, противоречат замыслу автора и исполнителя. В чем же вдруг как бы расходятся в процессе создания записи пути звукорежиссера и исполнителя?

Максимальный динамический диапазон при исполнении наиболее контрастных партитур, по данным различных измерений, укладывается в пределах 60–73 дб. Современная радиотехника позволяет передать без искажения диапазон, равный 60 дб. Современная грампластинка также обеспечивает звукопередачу с диапазоном в 50–60 дб. Но и тут звукорежиссер входит в известный конфликт с автором произведения и исполнителем: бытовые условия прослушивания требуют существенного ограничения динамического диапазона. Звукоизоляция в жилых помещениях равняется примерно 40 дб, к тому же тихие звуки передачи должны перекрывать окружающие шумы. В итоге режиссеру приходится «сжимать» динамику от 60–70 дб до 40 дб, не искажая общего динамического замысла интерпретатора.

Итак, при монофоническом методе идеальное отображение исполнительского творчества невозможно по причинам, не зависящим ни от артиста, ни от звукорежиссера.

*

Применение лишь одного микрофона при передаче большого исполнительского коллектива имеет многих сторонников. Но осуществление этого, несомненно положительного, принципа требует трудно достижимых условий (в первую очередь акустических). Безусловно, нужно применять возможно меньшее число микрофонов. Правда, при записи произведений крупных форм — кантат и опер, либо эстрадной музыки — используется многомикрофонная техника звукозаписи. В этих случаях при всем желании обойтись одним микрофоном невозможно. Звукорежиссер располагает так называемым микшерским («смесительным») пультом, на котором регулируется усиление каждого из микрофонов и «смешение» их в общем звучании. Так создается «акустическая» атмосфера записи и фактически формируется звуковой образ. Звукорежиссер устанавливает в записи окончательное равновесие звучностей, которое может совпадать с тем, что делает исполнитель, а может быть и улучшено (либо ухудшено!). Это зачастую приводит к передаче ряда важнейших исполнительских функций звукорежиссеру. Конечно, он должен пользоваться такими возможностями только в полном контакте с исполнителем.

Весьма распространены так называемые «объемные» записи. Записывая легкую музыку, применяют искусственную реверберацию и раздельные записи с «наложением» (поочередная запись различных исполнительских групп). Такой метод дает возможность получить особые эффекты звучания различных групп инструментов или солистов-певцов, сделать более рельефной слышимость различных групп исполнителей. Этот же метод дает возможность осуществлять всякие «фокусы», например, запись концерта для двух скрипок с одним солистом, ансамбля гитар или вокального ансамбля с одним исполнителем.

В заключение заметим, что монофоническая звукозапись, сколь она совершенной бы ни была, не создает впечатлений, равноценных впечатлениям от непосредственного слушания. Виднейшие специалисты справедливо считают ее особым видом искусства, в котором отделить художественные моменты от технических почти немыслимо. Вот почему творчество исполнителя должно быть поддержано творческой деятельностью звукорежиссера.

Многие артисты после первого варианта их записи не раз слышали от звукорежиссеров восклицание: «Вы, наверное, приобрели магнито-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- С трибуны XXII съезда КПСС 7

- По дорогам коммунизма 8

- Симфония о Ленине, о Великом Октябре 14

- «Песни ветровые» 23

- Сказ о земле армянской 29

- Мастер хорового письма 33

- «На заре та ли было, да на утренней» 40

- Пусть крепнет талант 43

- Песня воспитывает нравы 48

- Отклики читателей: Бороться против сорняков — Поучительное письмо — Верная спутница 52

- Наблюдения над современной гармонией 56

- Вдохновенный художник, замечательный человек 62

- Основоположник национальных традиций 64

- Наш учитель 68

- По страницам воспоминаний 69

- Современник Скрябина и Рахманинова 78

- Из переписки Н. Метнера и С. Рахманинова 82

- Мысли о работе пианиста 94

- Исполнитель и звукорежиссер 104

- Вячеслав Сук 108

- Из концертных залов: Открытие праздника «Музыка Советской России» —Новый репертуар пианистов — Самсон Франсуа — Хор большой культуры — Национальный молодежный оркестр — Французская эстрада в 117

- У днепровских круч — в Хакасии — Музыкальные дела Ставрополья 126

- В странах народной демократии: «Евгений Онегин» в Ханое 133

- К юбилею Пабло Казальса: На фестивале в Праде 140

- Пестрые страницы 143

- Хроника 147