Пример (продолж.)

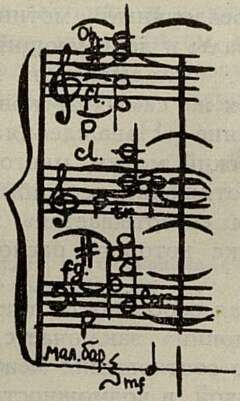

Мясковский — VI симфония

Лирическая тема опирается здесь на гармоническое последование, состоящее исключительно из малых мажорных септаккордов в различных видах. Это последование затем транспонируется (и варьируется). Звучность малого мажорного септаккорда господствует на протяжении свыше 30 тактов и фактически определяет собой гармонический облик всей темы. Приведенный отрывок может быть трактован в соль миноре, однако тоника соль минора ни разу не появляется.

В более сложных случаях конструктивное значение составляющих аккорды интервалов и их комбинаций проступает более рельефно. Сходство интервальной структуры, от которой зависит степень гармонической напряженности, может объединять и аккорды различных типов.

Обратимся еще раз к фрагменту из медленной части Девятой сонаты Прокофьева, о котором упоминает М. Тараканов в статье, опубликованной в десятом номере журнала. Отмечаемая автором статьи «мягкая диссонантность» гармонии как раз и делает все последование монолитным. Комбинация интервалов большой терции с большой секундой является общей во всех 11–12 трехголосных диссонирующих аккордах.

Любопытный пример использования того же приема содержится во второй части концерта для оркестра Бартока, где интервальный колорит помогает композитору подвести в заключительном аккорде своеобразный итог всего предшествующего развития. Большую роль играет здесь и тембровая окраска, «закрепленная» за каждой темой. Часть начинается и заканчивается солирующим малым барабаном. Затем вступают два фагота в сексту, два гобоя в терцию, два кларнета в малую септиму, две флейты в чистую квинту, две трубы в большую секунду. Средняя часть — хорал медных инструментов с участием малого барабана, после чего наступает динамизированная реприза. Здесь к двум фаготам присоединяется контрапунктирующий третий; два гобоя усилены двумя кларнетами, играющими в терцию в основном ту же тему, что и гобои, но в обращении. Затем два кларнета в септиму, усиленные двумя флейтами, тоже в септиму, благодаря чему тема «утолщается» параллельными четырехзвучиями. Две флейты усиливаются попеременно гобоем и кларнетом, дополняющими квинты флейт до-мажорных и минорных аккордов. Далее — снова две трубы со своими большими секундами. В заключительном же аккорде — вся «соль»:

Каждая пара инструментов «вкладывает» в этот аккорд свой интервал, таким образом, объединение контрастных элементов, необходимое для заключения, достигается здесь весьма оригинальным способом, подсказанным логикой гармонического развития.

3. Можно указать далее на сравнительно редкий, но очень своеобразный прием связи между мелодией и аккордовым сопровождением.

Среди аккордов, используемых современными композиторами, есть немало таких, все или почти все звуки которых могут быть расположены по секундам. При всей своей необычности такая структура в то же время предоставляет возможность мелодического (преимущественно секундового) движения по звукоряду, состоящему исключительно из аккордовых тонов. С другой стороны, здесь возможно «перевести» горизонталь в вертикаль, образовать аккорд из звуков мотива, то есть превратить мелодию в гармонию. Такую гармонию можно было бы назвать тематической. Вот один из примеров:

Пример

Шостакович — 7 квартет

Приведенный отрывок из третьей части квартета непосредственно предшествует фуге, тема которой основана на гамме тон-полутон. Короткий трехзвучный мотив, включающий эти интервалы и занимающий объем, равный их сумме, «складывается» в аккорд, состоящий из тех же самых звуков.

Аналогично завершение «Наваждения» Прокофьева. Хроматический мотив, многократно звучащий на протяжении всей пьесы, в конце ее дважды «свертывается» в аккорд, все четыре звука которого располагаются по полутонам.

Важная специфическая особенность приема «тематической гармонии» заключается в изменении привычного соотношения между мелодикой и аккордикой, в возможности образования и «горизонтали» и «вертикали» из одного и того же звукового материала.

4. Хроматизация тональности усложняет традиционные функциональные отношения, ослабляя их конструктивную формообразующую роль. И вот тогда особое значение приобретают развитые мелодические (линеарные) функции гармонии 1. В результате их движения возникают проходящие и вспомогательные аккорды, аккорды-задержания, аккорды-камбиаты, аккорды-предъемы.

Пример

Мартину — «Ритурнели»

Тональная определенность заключительной каденции (хроматическая тональность с центром ми) не вызывает сомнений. Но роль функциональной логики в этой определенности очень мала; главное, что связывает диссонирующие аккорды в последнем такте — логика линеарно-мелодического движения, даже более сильная и очевидная для слуха, чем закономерности тонально-гармонического развития в собственном смысле этого понятия. Возникает легковоспринимаемая симметричная структура: отход от I ступени — возвращение к ней.

Однако было бы глубоко ошибочным полагать, будто линеарно-мелодическое движение «безразлично» к тонально-гармоническим средствам музыки. Такого рода независимости одних элементов музыкального языка от других в подлинно художественном произведении быть не может. И в данном случае завершающая каденция отмечена единством всех тональных и гармонических элементов, хотя оно достигнуто и нетрадиционными средствами.

5. Нередко конструктивно-определяющая функция 1 переходит не только к линеарно-мелодическому началу, но и к другим факторам — собственно тематическому, метро-ритмическому, тембровому и т. д. Именно изменение конструктивной роли гармонии — также одна из характерных

_________

1 Они отнюдь не являются «открытием» современной музыки, но в классике действие маскируется ясными функциональными связями.

1 Мы заимствуем этот термин из книги С. Григоpьева «О методике Римского-Корсакова», М., 1961 (см. стр. 24).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- С трибуны XXII съезда КПСС 7

- По дорогам коммунизма 8

- Симфония о Ленине, о Великом Октябре 14

- «Песни ветровые» 23

- Сказ о земле армянской 29

- Мастер хорового письма 33

- «На заре та ли было, да на утренней» 40

- Пусть крепнет талант 43

- Песня воспитывает нравы 48

- Отклики читателей: Бороться против сорняков — Поучительное письмо — Верная спутница 52

- Наблюдения над современной гармонией 56

- Вдохновенный художник, замечательный человек 62

- Основоположник национальных традиций 64

- Наш учитель 68

- По страницам воспоминаний 69

- Современник Скрябина и Рахманинова 78

- Из переписки Н. Метнера и С. Рахманинова 82

- Мысли о работе пианиста 94

- Исполнитель и звукорежиссер 104

- Вячеслав Сук 108

- Из концертных залов: Открытие праздника «Музыка Советской России» —Новый репертуар пианистов — Самсон Франсуа — Хор большой культуры — Национальный молодежный оркестр — Французская эстрада в 117

- У днепровских круч — в Хакасии — Музыкальные дела Ставрополья 126

- В странах народной демократии: «Евгений Онегин» в Ханое 133

- К юбилею Пабло Казальса: На фестивале в Праде 140

- Пестрые страницы 143

- Хроника 147