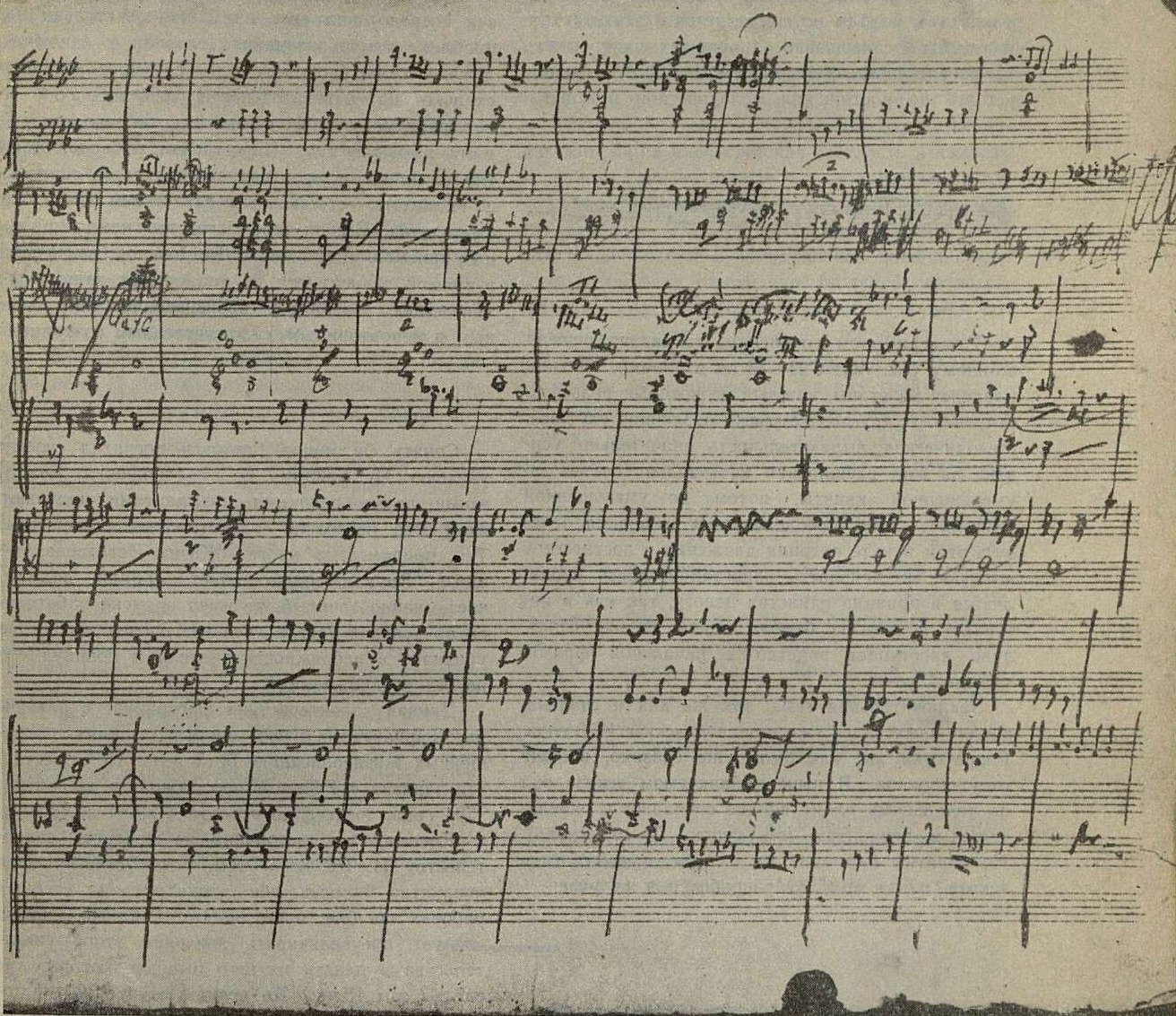

Эскиз первой части сонаты фа минор, ор. 2

Автограф Бетховена. Публикуется впервые

называемого производного контраста. Г. Риман в своем анализе сонаты фа минор ор. 2 заметил по этому поводу: «Никто не станет оспаривать, что в столь своеобразном вступлении второй темы проявляется диалектическое, то есть строго логическое развитие. Действием конструктивного принципа: "сходство разъединяет, различие объединяет" и сплавлением общего с противоположным достигается не только вполне определенно: различие между обеими темами, но и приведение их к высшему единству»1.

Но, точно наметив начало побочной партии, Бетховен, видимо, не сразу нашел ее продолжение. Последние такты третьей и четвертой строк публикуемого эскиза несут на себе следы попра-

__________

1 Н. Riemann. Ludwig van Beethovens samtliche Klavier-Solosonaten, Bd. I. Берлин, 1919, стр. 86.

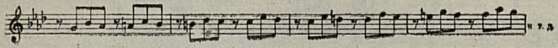

век, но творческие поиски пока еще не дают результата: подъем осуществляется в этих тактах посредством совершенно однородных и стереотипно расчлененных фигур. Энергия его иссякает задолго до достижения мелодической вершины:

Прим. 5

В завершенном сочинении эта задача решена по-иному (см. такты 26–33 по изданию). Подъем разделен на этапы, каждый из которых рельефно отчленен от другого цезурами различной глубины. Мелодическая выразительность значительно усилена за счет расширения интервалов (сперва до уменьшенной квинты, потом до уменьшенной септимы). Этим преодолевается присущая эскизу в этом пункте инерция движения и достигается высокая интенсивность нарастания. Здесь проявляется и принцип единства целого, так как в интервале соль — фа бемоль, такты 29–30, отчетливо проступает родство с начальной фразой побочной темы.

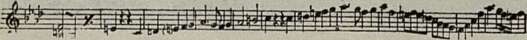

Заключительная тема, так же как и главная, вполне наметилась уже в первом эскизе 1790 года. Разработка же, как было уже сказано, вообще отсутствовала. В ныне публикуемом эскизе она по тональному плану вполне совпадает с окончательным вариантом (см. строки 7–16 эскиза). Но обратим внимание на то, как осуществлен в эскизе переход от разработки к репризе:

Прим. 6

Этот переход намного короче, чем переход к репризе в завершенном сочинении (ср. с тактами 80–102 по изданию), и нагнетание предрепризного напряжения проявлено гораздо слабее.

Представляется важным подчеркнуть здесь и следующее. Общеизвестно, что одной из характерных черт бетховенского стиля является самостоятельное развитие отдельных элементов тем. Но в эскизе 1790 года этот метод развития еще не применен. В публикуемом эскизе он применен лишь в экспозиции. А в завершенном сочинении как в экспозиции, так и в разработке.

Итак, работая над сонатой фа минор, Бетховен сосредоточил свое внимание не столько на проблеме темообразования (главная и заключительная темы были ему ясны с самого начала), сколько на выразительности переходов и на проблеме единства, достигаемого средствами развития тем. Перестройка побочной партии по принципу производного контраста явилась, по-видимому, естественным следствием этого же стремления. Бесконечное богатство композиционных приемов, применяемых Бетховеном, выступает в прямой зависимости от конкретных задач, выдвигаемых данным произведением как единым и неповторимым художественным созданием.

∗

Сонату фа минор Бетховен посвятил своему учителю И. Гайдну. Взаимоотношения между этими двумя великими музыкантами получают иной раз несколько одностороннее освещение. Так, например, в книге «Жизнь Бетховена» ее автор, Эдуард Эррио пишет: «Гайдн, видимо, чрезвычайно занятый, не имел времени заботиться об успехах своего ученика; последний вскоре убедился в небрежности учителя и покинул его не без раздражения»1.

Данная характеристика фигурирует в различных вариантах в очень многих изданиях, посвященных жизнеописанию Бетховена. Но известно, что занятия с Гайдном продолжались до января 1794 года, то есть до отъезда Гайдна в Англию.

Конечно, нет оснований не доверять свидетельству И. Шенка о том, что Бетховен был неприятно удивлен, обнаружив в своих учебных работах ошибки, пропущенные Гайдном. Но не следует преувеличивать значение этого свидетельства и делать из него выводы, которых не сделал сам Шенк. Во всяком случае, в эпистолярном наследии самого Бетховена мы нигде не находим выражения неприязни к Гайдну. Напротив, в нем очень часто встречаются высказывания, свидетельствующие о глубоком почитании и горячей симпатии к своему учителю. Бетховен всегда ставил Гайдна в один ряд с величайшими композиторами. Приведу для примера хотя бы такую дневниковую запись: «Портреты Генделя, Баха, Глюка, Моцарта и Гайдна — в моей комнате. Они могут способствовать укреплению моей стойкости»2.

_________

1 Э. Эррио. Жизнь Бетховена. Перевод Г. Эдельмана. Музгиз, М., 1959, стр. 53.

2 A. Leitzmann. Beethovens Briefe und personliche Aufzeidwumgen. Lpz, 19S6, стр. 62.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Конечно, Ленин мог зимой родиться…» 5

- Будущее стучится в дверь 10

- «Ленин с нами» 15

- Большой успех Вайнберга 19

- «Память сердца» 22

- Мастер весеннего плаката 27

- Интересное дарование 31

- Что такое массовая песня? 36

- Песне — хороших исполнителей! 38

- Редакции «Дуэньи» 41

- Черты эпического симфонизма 45

- Выдающийся музыкант 49

- Письма Ромена Роллана М. Иванову-Борецкому 52

- Письмо из Ленинграда 53

- Мейерхольд ставит «Пиковую даму» 63

- Встреча на Радио 69

- Две заметки по бетховениане 71

- Важные вопросы 76

- Встречи с Энеску 81

- Переписка дирижеров 87

- Старейший советский хор 89

- Из опыта музыкальной школы 92

- В концертных залах 94

- Армянское музыкознание сегодня 107

- С концертов грузинского пленума 110

- Ярославские впечатления 112

- На клубной эстраде 117

- Американские заметки 121

- На пражском фестивале 132

- Памяти Журдан-Моранж 133

- Пестрые страницы 135

- Из педагогического опыта Неждановой 140

- Книга о Кара Караеве 141

- Нотографические заметки 144

- Готовится к изданию 145

- Нам пишут 145

- Хроника 147