Прим. 3

Резким контрастом Adagio звучат трубные возгласы финала. К сожалению, заключительная часть концерта наиболее уязвима. Композитор не смог здесь, на наш взгляд, найти органическое завершение. Гармоническая и ритмическая усложненность музыки утомляет и поэтому не действует на чувства и воображение. Думается, что причина трудной воспринимаемости финала объясняется излишним конструктивным сходством с первой частью концерта: в основе финала лежит предельно сжатая, концентрированная тема; как и в первой части, композитор неустанно повторяет ее, варьируя ладово, гармонически, темброво. Но то, что в начальном Allegro увлекало новизной, — здесь уже утомляет однообразием.

Композитору стоило бы еще поработать над финалом. Ведь в целом Скрипичный концерт — интересное явление в нашей музыке.

С монументальным Скрипичным концертом интересно сопоставить камерную Вторую симфониетту для струнного оркестра с литаврами. Несмотря на скромность масштабов и сознательное ограничение в выборе выразительных средств, симфониетта не проигрывает от такого сравнения.

Она привлекает «лица необщим выраженьем» — оригинальным и содержательным замыслом, в котором мелодичность проникнута глубокой искренней лирикой.

После первого исполнения симфониетты один из музыкантов шутя заметил, что здесь Вайнбергу никто не скажет о неудаче финала по той простой причине, что финала просто нет. Действительно, симфониетта Вайнберга заканчивается необычно — на постепенно угасающем и как бы замирающем звучании. Это не сонатный цикл, а скорее сюита, каждая часть которой — многокрасочная реалистическая зарисовка.

Глубокая цезура не случайно отделяет первую часть от всех остальных. Ее образный строй совсем иной, чем в последующих частях. Здесь светит солнце, ощущается движение многолюдной толпы; звучание оркестра окрашено в героические тона, полно действенной силы и энергии. Это один из тех выразительных образов Вайнберга, в которых чутко отражена эмоциональная настроенность современности.

Иначе выглядят последующие части — передающие затаенные, немножко грустные, но очень нежные лирические переживания, ощущения красоты и поэзии. Можно представить себе, что герой, который в первой части бодро «шагал по жизни» рядом с друзьями, остался теперь наедине с природой. Где-то вдали звучат и тихо доносятся до нас звуки песен, звуки вальса, но здесь — покой и тишина.

Чудесная мелодия вводит во вторую часть. Лирическая тема солирующей скрипки звучит светло, с мягкой улыбкой. Задушевная прелесть этой музыки неотразима.

Особенно глубокое впечатление оставляет финал — мечтательный ноктюрн. Звуки песен еще более отдалились куда-то и стали совсем тихими. Словно густой сумрак ночи постепенно обволакивает все вокруг, как будто поют птицы, шепчутся травы ... постепенно и они затихают.

Как отрадно слушать подобную музыку, сущность которой — в воспевании жизненных сил, в светлом ощущении радости бытия!

Симфониетта — одно из лучших сочинений Вайнберга. Вместе со Скрипичным концертом она говорит о широте интересов композитора, о его неустанном трудолюбии, о щедрости творческой фантазии.

О. СТЕПАНОВ

«Память сердца»

Мир образов Паустовского…

Он всегда привлекает читателя особой поэтичностью, тонкостью, мягким обаянием. Кажется, чудесные, теплые, удивительно «музыкальные» произведения писателя так и ждут своего воплощения в музыке, театре, кино. Поэтому с большим интересом была встречена зрителями экранизация его «Северной повести». Не будем говорить здесь о достоинствах и недостатках самого фильма. Но одно очевидно — в нем не хватает поэтической одухотворенности, нет настроенности на «эмоциональную волну» литературного произведения. Единственное, пожалуй, что полностью созвучно образам Паустовского, — музыка А. Н. Александрова, пленяющая свежестью, непосредственностью, ясностью. И поэтому особенно приятно, что она не «сойдет с экрана» вместе с фильмом, а будет самостоятельно жить в созданном композитором программном симфоническом произведении «Память сердца» (для симфонического оркестра и баритона соло).

Шестичастный цикл «Память сердца» (подзаголовок — «Повесть об одной трагической любви») почти полностью вобрал в себя музыку фильма, без какой-либо значительной ее переработки1. Это оказалось возможным благодаря тому, что музыка в кинокартине подчинена строгой логике симфонического развития: композитор стремился передать в первую очередь не внешние события сюжета повести, а внутренний смысл, эмоциональный «подтекст» происходящего.

История юной любви — от светлой лирики первой встречи к тягостным, тревожным предчувствиям, напряженной борьбе с возникшими на пути препятствиями и к трагическому концу — таков общий драматургический план «повести».

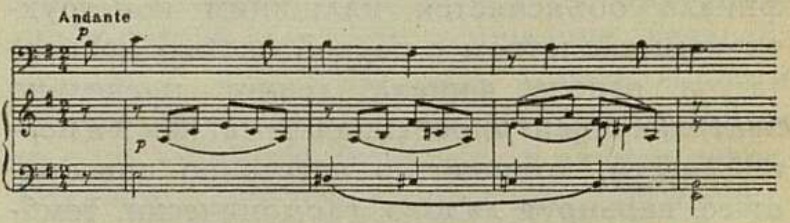

Своего рода «ключом» к раскрытию замысла «Памяти сердца» служит первая часть — «Эпиграф» (интродукция и романс на слова К. Батюшкова). В начальном двустишии романса («О, память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной») заключена ведущая поэтическая идея произведения: подлинное чувство проходит через все испытания и не меркнет никогда. Здесь же дается и основное интонационное «зерно» произведения, его главная тема. Она играет огромную роль в музыкальной драматургии «повести», приобретая значение лейтмотива любви:

Лейтмотив обладает большой эмоционально-выразительной «емкостью». В соответствии с развитием действия, он приобретает то пасторально-идиллический, то активно-устремленный характер, то становится тревожным и сумрачным.

«Эпиграф» — не только музыкально-тематический, но и образный «зачин» «повести». Он окрашен в светлые, спокойные тона с оттенком меланхолической грусти. Мягкая напевность вокальной партии, мелодические обороты, характерные для романсов глинкинского времени, традиционная фактура сопровождения, порученного струнной группе и двум гитарам, воссоздают в представлении слушателя атмосферу быта начала прошлого столетия.

Зарождение и расцвет любви — такова лирическая экспозиция «повести» (вторая часть цикла «Белая ночь. Первая встреча»).

Лейтмотив звучит здесь в мажоре и, развиваясь, приобретает мелодическую протяженность, свободу дыхания, эмоциональную приподнятость.

Эта лирическая сцена органично сливается с поэтической картиной белой ночи, рассвета и раннего летнего утра (вступительный раздел второй части).

Очень удачно найдено в музыке ощущение простора. На зыбком, «дрожащем» фоне струнных у трубы звучит короткая восходящая тема-призыв. Ее подхватывают различные инструменты; она переходит из одной тональности в другую, звучит то в

_________

1 Весьма удачным кажется найденное композитором определение жанра «Памяти сердца» как симфонической повести. Ее части, каждая из которых имеет отдельные названия, воспринимаются как своеобразные «главы» этой повести. Менее убедительно определение «симфоническая поэма», данное произведению при исполнении его по радио.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Конечно, Ленин мог зимой родиться…» 5

- Будущее стучится в дверь 10

- «Ленин с нами» 15

- Большой успех Вайнберга 19

- «Память сердца» 22

- Мастер весеннего плаката 27

- Интересное дарование 31

- Что такое массовая песня? 36

- Песне — хороших исполнителей! 38

- Редакции «Дуэньи» 41

- Черты эпического симфонизма 45

- Выдающийся музыкант 49

- Письма Ромена Роллана М. Иванову-Борецкому 52

- Письмо из Ленинграда 53

- Мейерхольд ставит «Пиковую даму» 63

- Встреча на Радио 69

- Две заметки по бетховениане 71

- Важные вопросы 76

- Встречи с Энеску 81

- Переписка дирижеров 87

- Старейший советский хор 89

- Из опыта музыкальной школы 92

- В концертных залах 94

- Армянское музыкознание сегодня 107

- С концертов грузинского пленума 110

- Ярославские впечатления 112

- На клубной эстраде 117

- Американские заметки 121

- На пражском фестивале 132

- Памяти Журдан-Моранж 133

- Пестрые страницы 135

- Из педагогического опыта Неждановой 140

- Книга о Кара Караеве 141

- Нотографические заметки 144

- Готовится к изданию 145

- Нам пишут 145

- Хроника 147