скептически относился к модернистской, особенно к додекафонной музыке (хотя он не раз обращался к исполнению такого рода музыки: под его управлением, например, впервые исполнялись «Вариации для оркестра» А. Шёнберга). В своем письме Фуртвенглер со всей откровенностью выступает против творческих принципов Шёнберга и Стравинского.

Конечно, мы не можем полностью принять его высказывания, в особенности рассуждения о том, что носителями музыкального прогресса являются только «немногие избранные». Однако во многом замечания Фуртвенглера весьма справедливы. Когда он говорит о «модернистской музыке» как об «игре воображения, а не необходимости», то это свидетельствует о глубокой тревоге выдающегося исполнителя за развитие музыки капиталистического мира в ее поздний период, музыки, которая не отвечает запросам современной массовой аудитории.

Кларан, I июля 1954

Дорогой господин Линтон!

Лучшим опусом Шёнберга является «Просветленная ночь», его самое первое произведение. Уже «Пелеас и Мелисанда» свидетельствует об ущербности его таланта.

Шёнберг приобрел известность постольку, поскольку он впервые поставил вопрос не о том, «как я создаю произведения», а о том, «как я сочиняю», то есть акцентировал внимание не на общественном значении произведения, входящего в историю, а на функции композиторского процесса вне зависимости от произведения. Этим и объясняется то, что в дальнейшем не было настоящих произведений, зато было очень много композиторов. Единственная главенствующая социальная точка зрения — «как я сочиняю» — одержала победу в современной модернистской музыке. Вот почему модернистская музыка стала тем, чем она есть, а именно игрой воображения, но только не необходимостью. Дело не в том, чтобы композитор сам составлял для себя правила, которых он придерживается, а в том, чтобы эти правила и законы соответствовали бы правилам и законам эпохи, в которую он творит, правилам и законам человеческого общества, которое его окружает и которому он хочет что-то сказать. Тональность — это система, всем понятная и вошедшая в плоть и кровь. Достаточно вспомнить, как поют японцы или маленькие дети.

Искусственно созданная система, будь то додекафония или любая другая, по-моему, просто смехотворна. То, что произведения Бетховена, Вагнера и т. д. вначале тоже не понимали, это только кажущаяся аналогия с Шёнбергом и его приверженцами. Спустя три года после смерти Бетховена, в 1830 году, в «Leipziger Allgemeine Zeitung» были напечатаны критические статьи Рохлитца о поздних квартетах, и сегодня никто не написал бы лучше. В то же время я, зная всю литературу, должен признаться, подобно Малеру, Клемпереру, Тосканини и другим, что ничего не понимаю в композиции Шёнберга. Здесь мы имеем дело с совершенно иным явлением и необходимо освободиться от этих мнимых сопоставлений, которые только вносят путаницу.

Меня не удивляет, что именно Стравинский всерьез принимает додекафонную теорию. Он как раз один из тех, кто считает вопрос «как я сочиняю» более важным, чем «что я сочиняю». Он начинал совсем по-другому, чем Шёнберг, но его отношение к прошлому, отношение холодно-иронинеское, мне все же гораздо приятнее, чем шёнберговское.

Лично я считаю, что мелодии — в старом понимании — не только себя не изжили, но, сколько бы ни существовала музыка, никогда не изживут себя. Музыка развивалась значительно быстрее, чем другие искусства, ее развитие было более «радикальным» попросту оттого, что музыка живет за счет себя самой и не имеет в мире ничего себе подобного. Таким образом, ее возможности быстрее истощаются, но это только относительное истощение. Чего в будущем не будет, так это касты композиторов ремесленного, кустарного сочинительства. Но при ближайшем рассмотрении мы видим, что и в прошлые времена оно не имело серьезного значения. Значительными были только немногие избранные.

В остальном же нам необходимо уяснить, что не мы существуем ради развития, а развитие — ради нас. Мы должны служить не будущему, а настоящему. Если мы выполним эту задачу, то это будет одновременно и служением будущему, если же мы будем думать о будущем и пренебрегать настоящим, мы не принесем пользы ни тому, ни другому. Вечные разговоры о будущем — это «литература». Истинный музыкант, право же, достаточно занят окружающим его великолепием.

Примите наилучшие пожелания Вашего Вильгельма Фуртвенглера.

* * *

Творчество Эугена Сухоня

(К пятидесятилетию со дня рождения)

Э. Заварский

Словацкая профессиональная музыка очень молода. От первых сочинений Яна Левослава Беллы (1843–1936) нас отделяет всего лишь около ста лет. Белла был первым значительным словацким композитором, однако, он не создал ни традиций, ни школы. Для этого в те годы в Словакии не было объективных условий. В начале нашего века появляются вокальные произведения Микулаша Шнейдера-Трнавского (1881–1958). Почти одновременно с ним начал писать Ф. Кафенда (род. в 1883), а позднее Микулаш Мойзес (1872–1944).

Новое поколение молодых композиторов выдвинулось в годы после первой мировой войны. Среди них следует упомянуть Александра Мойзеса (род. в 1906), получившего образование в Праге, где он имел возможность познакомиться с современными течениями. Из класса Ф. Кафенды вышел Эуген Сухонь; у В. Новака учился композиции Ян Циккер.

Для композиторов как старшего, так и младшего поколения важным вдохновляющим источником была словацкая народная песня; своеобразие ее склада определило характерные особенности их музыкального языка. И это особенно наглядно проявляется в творчестве Э. Сухоня.

Эуген Сухонь (род. 25 сентября 1908 года) получил основательное музыкальное воспитание еще в родительском доме. В его первых сочинениях проявляется стремление к освоению разнообразных средств фортепьянного письма. Об успехах молодого композитора в овладении классическими музыкальными формами свидетельствует его Симфониетта (1927 год), в гайдновско-моцартовском стиле.

С 1927 года Сухонь изучает композицию в братиславской Музыкальной и драматической академии у Ф. Кафенды. Этот видный музыкант не только обучал его основам композиторской техники, но и стремился воспитывать в нем высокое этическое отношение к музыке. За время занятий у Кафенды Сухонь написал Сонату для скрипки с фортепьяно (1930) и содержательный по материалу Струнный квартет.

Переехав в 1932 году в Прагу он продолжал заниматься под руководством В. Новака. Написанная в это время фортепьянная Сюита отмечена уже чертами творческой индивидуальности.

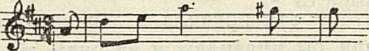

Все пять частей Сюиты вырастают из одной темы:

Сколько разнообразных настроений молодой композитор сумел выразить на основе этой коротенькой темы! Не случайно и в Фортепьянном квартете и в «Метаморфозах» Сухонь вновь возвращается к этой теме.

Ко времени занятий у В. Новака относятся цикл песен на слова И. Краски и шуточная Серенада для духового квинтета. Зрелость композиторской техники Сухоня

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Пути современного новаторства 5

- Творчество В. Салманова 18

- Расцвет киргизской музыки 23

- Замечательное содружество 29

- Киргизские мастера искусств в Москве 33

- О болезнях нашей киномузыки 34

- Романсы Ю. Мейтуса 39

- Новый скрипичный концерт 43

- О некоторых основах стиля Римского-Корсакова. Очерк 2 46

- Вокальный стиль Вагнера 57

- Михал Клеофас Огиньский 64

- Ференц Легар — классик оперетты 73

- Забытые работы В. Одоевского 80

- Возрожденная опера 84

- На спектаклях Свердловского театра 90

- «Ак-Шумкар» 98

- Фрагменты автобиографии 102

- Владимир Софроницкий 108

- Репетиционная работа с оркестром 113

- Вдохновенное искусство корейского народа 118

- Эстрадный оркестр О. Лундстрема 119

- Симфонические концерты летом 121

- Гастроли воронежского оркестра 122

- На селе ждут артистов 123

- В городе текстильщиков 125

- Поют эстонские учителя 127

- Музыкальные классы в Тушино 129

- Брянские песенницы 130

- Откровенный разговор с польскими друзьями 131

- В. Фуртвенглер о музыкальном модернизме 134

- Творчество Эугена Сухоня 136

- Арабская музыка 138

- На гастролях в народном Китае 139

- Памяти М. Шнейдера-Трнавского 141

- Исследования китайских музыковедов 142

- По страницам английского журнала 143

- Поль Робсон в Москве 145

- Композитор-гуманист 148

- Краткие сообщения 148

- Эстрада, эстрада… и еще раз эстрада 150

- Газеты — молодежи 151

- Музыка на радио 151

- Книга о грузинской книге 153

- Теоретические работы П. И. Чайковского 157

- Коротко о книгах 158

- А. Пахмутова. Ноктюрн для валторны и фортепьяно 158

- Рихард Вагнер. Романсы на стихи французских поэтов для высокого голоса с фортепьяно 158

- В. Ахобадзе. «Сборник грузинских (сванских) народных песен» 159

- Об издании и распространении нот 160

- Музыкальные школы приблизить к жизни! 162

- Незаинтересованность в эстетике 163

- Упорядочить производство грампластинок 164

- Мастера искусств на целинных землях 166

- В честь сорокалетия комсомола 167

- Музыковедческий пленум в Киеве 168

- Новые произведения белорусских композиторов 169

- Творческие встречи 169

- Гастроли Белорусского оркестра 169

- Гости столицы 170

- Хороший почин ереванцев 171

- Музыкальная школа на Дальнем Севере 172

- В несколько строк 172

- М. И. Сахаров 174