позитора на всем протяжении его творческого пути. К числу таких остинатных, сквозных тем его музыки принадлежит, например, тема смерти, составлявшая, по свидетельству С. Сатиной, М. Добужинского, М. Шагинян и других близких Рахманинову людей, предмет неотвязных дум композитора. Характен в данной связи его повышенный интерес к знаменитому «Dies irae» давнему символу смерти в музыкальной литературе, в цитировании которого Рахманинов, по выражению американского музыковеда И. Яссера, «"побил все рекорды"1: как некое memento mori», проходит этот напев и в ранней Первой симфонии, и в написанном в пору зрелости «Острове мертвых», и в поздних Вариациях на тему Корелли, Рапсодии на тему Паганини, Третьей симфонии, и в лебединой песне композитора — «Симфонических танцах». Родственны названному католическому напеву по смыслу, а иногда даже по звучанию, и широко используемые Рахманиновым древнерусские культовые песнопения; их суровые интонации и обороты (либо им подобные) придают «иноческий», «панихидный» характер многим эпизодам не только церковной («Литургия св. Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение»), но и светской музыки композитора (симфонии, Элегическое трио, романс «Христос воскрес», фортепьянные прелюдии ми минор и си минор из соч. 32, Этюд-картина соч. 39, № 7 и т. д.).

Заметную роль в музыкальной драматургии Рахманинова играет также образ, который сам композитор в письме к М. Фокину именует «нечистой силой»2.

Смутные и несколько еще наивно выраженные очертания этого образа проглядывают уже в Серенаде из соч. 3, рождающей, кстати сказать, воспоминание не столько о Чайковском, сколько о Серенаде из «Песен и плясок смерти» Мусоргского3. Дальнейшее развитие этого образа идет через Юмореску из соч. 10, «бомелиевские» эпизоды из Третьего концерта и Второй фортепьянной сонаты, романс «Крысолов», Этюд-картину соч. 39, № 4 — к «Рапсодии на тему Паганини». Родственны друг другу вкрадчивые, «соблазняющие» интонации, пронизывающие перечисленные куски, их колючая ритмика, где нет-нет да и сверкнет вдруг откровенная, злорадная издевка — черты, приобретавшие огромную, поистине демоническую выразительность под пальцами автора, но, к сожалению, почти пропадающие в сглаженном исполнении многих других пианистов.

Группу образов, воплощающих силы, враждебные человеку, человече-

_________

1 См. сборник «Памяти Рахманинова» под редакцией М. Добужинского, изд. С. Сатиной, Нью-Йорк, 1946, стр. 157 и след.

2 См. С. В. Рахманинов, «Письма», назв., изд., стр. 542.

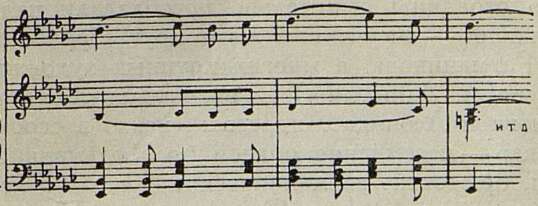

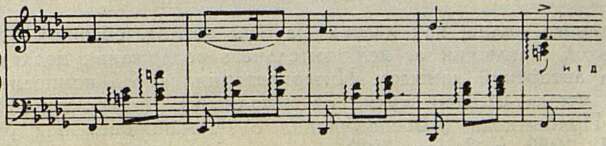

3 Ср., напр., такты 42–46, 57–59, 90–94 «Серенады» Мусоргского:

Прим. 1

Голос

Ф-п

с тактами 74–78 рахманиновской «Серенады»:

Прим. 2

скому счастью, замыкает и возглавляет образ судьбы — прямой наследник «фатума» Чайковского. По рассказам близких, Рахманинов всю жизнь «мистически боялся» судьбы. Неведомое тревожило композитора, вселяло в его душу безотчетные страхи.

Ужас Рахманинова перед «насмешливым роком» (романс «Ночь») нашел широкое отражение в его творчестве. «Шаги судьбы» непрестанно слышатся в рахманиновской музыке. То это зловещее «стук-стук-стук» бетховенской «темы судьбы» в романсе «Судьба»; то это «фортепьянный вариант» того же романса — знаменитая Прелюдия соль минор, в частности тот момент (переход к репризе), когда лирика средней части «истаивает» в блаженной истоме, а главная тема, как бы подстерегавшая этот миг, начинает pianissimo свое восхождение, свой беспощадный, всесокрушающий марш: эпизод, который настойчиво возвращает наше воображение к финалу «свидания влюбленных» из романса «Судьба»:

...Немая ночь на них глядит,

Все небо залито огнями,

А кто-то тихо, за кустами,

Клюкой докучною стучит:

Стук, стук, стук!...

...Довольно счастья!...1

То это пресловутые «три ноты» из до-диез-минорной Прелюдии, «повсюду следующие» за «жалующимися» аккордами среднего регистра; то упорно повторяющаяся басовая фраза, чья глухая угроза омрачает «менуэтный» облик Прелюдии ре минор. Тот же «персонаж» узнается и под маской «Крысолова», заманивающего доверчивых девушек, и в личине «Волка» (из Этюда-картины соч. 39, № 6), неумолимо настигающего «Красную шапочку».

Именно в этих грозных звучаниях наиболее рельефно проявлялась для дореволюционного русского слушателя индивидуальность Рахманинова, то особенное, «рахманиновское», что более всего прославило его в те времена.

∗

Чем было вызвано пристрастие Рахманинова к образам судьбы, смерти и им подобным? Что порождало тревогу, жившую в нем и в его музыке?

Объяснить это причинами узко-личного, биографического порядка — невозможно. Во-первых, в жизни композитора, по крайней мере, до его отъезда из России в 1917 году, т. е. в основной период его творческой деятельности, когда написано подавляющее большинство его сочинений (тридцать девять опусов из сорока пяти), — было несравненно больше удач, чем неудач, «светлые» страницы решительно преобладали над темными. Во-вторых, — и это главное — очерченный выше круг образов волновал воображение не одного Рахманинова, а многих крупных художников того времени. Уже указывалось (Л. Данилевич) на значительную в этом отношении близость Рахманинова и Леонида Андреева: «некто в сером» из андреевской «Жизни человека» — несомненно родной брат рахманиновской «судьбы»; с другой стороны, брюсовско-рахманинсвский Крысолов явно сродни и Звездочету из «Золотого петушка», и Фокуснику из «Петрушки». То же «Dies

_________

1 Из сказанного видно, как далека, на наш взгляд, обычная примитивно бравурная трактовка этой Прелюдии от действительного содержания посхедней, как обедняет такая трактовка авторский замысел. Интерпретация самого композитора имела другой характер. «Мне всегда бывало жутко от исполнения Рахманиновым этой прелюдии», — отмечает 3. Прибыткова («Воспоминания о Рахманинове» под редакцией 3. Апетян, Музгиз, М., 1957, т. 2, стр. 100).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Насущные задачи Союза композиторов 5

- Опера и современность 10

- Заметки о грузинской музыке 22

- Поволжье, Урал, Сибирь 30

- О великом вожде 38

- «Поэма о Ленине» 41

- Симфония А. Арутюняна 43

- Из путевых впечатлений 47

- Несколько замечаний о политональной гармонии 51

- К вопросу о политональности 55

- О Рахманинове 58

- Революционные песни Молдавии 70

- «Город юности» 75

- «Диларам» М. Ашрафи 80

- Опера о Денисе Давыдове 84

- Федор Шаляпин 89

- К 70-летию Генриха Нейгауза 103

- Мысли о музыке 106

- Международный конкурс имени П. И. Чайковского 110

- 20. И. Я. Музыкальные конкурсы 110

- Из концертных залов 112

- Музыкальные будни Рязани 126

- В Горьком 128

- В Латвийской филармонии 129

- В оперных театрах Демократической Германии 131

- В Чехословакии 143

- Карл Орфф и его «Carmina Burana» 147

- Продолжаем спор с польским коллегой 153

- Краткие сообщения 157

- Монография о Прокофьеве 159

- Новое издание балакиревского сборника 161

- «Про Миколу Лисенка» 164

- Нотографические заметки 165

- Хроника 167