учение о музыке. Дж. Маркиз. Музыкальный язык двадцатого века.1

В таких трудах, как «История современной музыки» Колера или «Современная музыка» Ховарда и Лайонса, естественно, нет сколько-нибудь углубленного исследования проблем гармонии; это и не входило в задачи авторов. Но тем не менее в них встречаются интересные примеры, высказывания композиторов, иногда анализы, попытки систематизировать новые явления гармонии, что имеет значение и для освещения гармонических проблем. Так, например, у Ховарда и Лайонса говорится о политональности едва ли не больше, чем в любом учении о гармонии.

Два тома «Трактата о теории музыки» Джулеану и Юагеану представляют собой тип синтетической работы, объединяющей «учение об элементах музыки» (нечто вроде элементарной теории) и учение о гармонии. Во втором томе вопросам гармонии уделено большее место, и в ходе изложения встречаются интересные мысли.

Так, на стр. 48 авторы предлагают разделить функциональность на две области — ладовую и тональную. «Функциональность ладовая реализуется в произведениях, которые основаны на народных ладах... Функциональность тональная реализуется в произведениях, основанных на тональности (мажоре и миноре с их вариантами)». Таким образом, функциональность ладовая — это мелодические тяготения в одноголосной музыке, а тональная — тяготения субдоминанты и доминанты к тонике.

Развивая далее свои идеи в области функцнональности, авторы приходят к несколько неожиданным выводам относительно областей субдоминанты и доминанты в ладотональности. Они говорят, что эти области различны, например, в разных вариантах одного и того же лада, не говоря уже о разных ладах. Их аргументация состоит в том, что к доминантовой области относятся все звуки, расположенные по квинтам вверх от I ступени, к субдоминантовой — по квинтам вниз2. В результате области субдоминанты и доминанты в трех наиболее распространенных ладах выглядят следующим образом:

Пример 1

В связи с попыткой всесторонне объяснить новейшие достижения современной музыки в ряде стран, в том числе и у нас, в Советском Союзе (это убедительно показала ленинградская конференция «Проблемы лада» в 1965 году), проводятся исследования народной музыки, которые выявляют совершенно новые ее черты. Народное творчество действительно является поистине неисчерпаемым источником для самых различных художественных направлений и форм. Такое чудо человеческого гения, как сонатная форма, в конечном счете возникло на почве бытового музицирования Центральной Европы, хотя само народное творчество ее не знает. Как известно, русская песня для Стравинского и венгеро-румынская для Бартока явились источником для решительного поворота в их музыкальном мышлении (хотя таких звукосочетаний и таких гармонических структур, как у Бартока и Стравинского, не знает никакая народная музыка).

Ценным звеном в этом открытии новых пластов народного творчества является и один из разделов книги Джулеану и Юшеану. На страницах 152–174 они приводят целую серию необычных, с необычными звукорядами ладов народной музыки, например локрийский лад (считающийся до сих пор искусственным и не применяющимся ни в народной, ни в профессиональной музыке):

Пример 2

«Бартоковский» лад (мажор с повышенной IV и пониженной VII ступенями):

Пример 3

Мажор с вII, вIV и нVII ступенями:

Пример 4

_________

1 P. Collaer. Geschichte der modernen Musik. Stuttgart, 1963; J. Howard and J. Lyons. Modern music. New York, 1963; V. Giuleanu, V. Iușceanu. Tratat de teorie a muzicii. I–II, București, 1962; H. Grabner. Allgemeine Musiklehre. Kassel — Bassel, 1963; G. Marquis. Twentieth century music idioms. New Jersey, 1964.

2 Нельзя нe обратить внимание на то, что это разделение совпадает с разделением на области альфа- и бета-напряжений в системе А. Оголевца.

Пример 5

Небольшое по объему, но уже выдержавшее восьмое издание (первое относится к 1923 году) «Всеобщее учение о музыке» Грабнера как бы продолжает традицию синтетических работ о музыке в целом. Притом автор тоже стремится «не отставать от века». В сравнительно сжатых рамках он ухитряется рассказать, например, о «расширении тональности» в современной музыке и на подступах к ней (здесь речь идет об особых ладах, мажоро-миноре, побочных доминантах, далеком терцовом родстве, альтерированных аккордах) кратко изложить историю гармонии (барокко, венские классики, романтики, импрессионисты, экспрессионисты и неоклассицисты), дать понятие и о додекафонии, и о системе Хиндемита, и о гармонии Бартока (по Э. Лендваи). Все это выдержано в спокойном академическом тоне.

Иную направленность мы находим в небольшой, оригинально оформленной (как бы в виде модернизированных Albumblätter) книге Маркиза «Язык музыки двадцатого века». Эта работа не что иное, как краткий (и поэтому довольно поверхностный) учебник современной композиции. Применительно к целям практического обучения сочинению в нем рассматриваются: мелодическая линия, двухголосное письмо, трехголосное письмо, композиция четырех- и многоголосная, контрапунктический склад, роль (возрастающая) диссонанса, додекафонная техника. В конце каждой главы приложены «Задания», по отношению к которым предшествующий текст является как бы объяснением урока.

«Главная задача этой книги, — указывает автор,— подготовить к введению в нетональные стили XX века через обращение к контрапунктическим линиям» (стр. 219). В главе о гармонии (стр. 219–259) он рассматривает и «традиционные трезвучия». Проблема использования их в современной музыке, по его словам, заключается в том, что «они могут звучать банально в высокодиссонантном окружении» (стр. 221). Впрочем, трезвучия, особенно увеличенное и уменьшенное, все же могут использоваться либо на неакцентированных долях, либо как проходящие. Что же касается мажорных или минорных, то они пригодны как средство смягчения предыдущего или последующего напряжения (следует нотный пример из Третьей фортепианной сонаты Хиндемита).

Однако в качестве главного материала для одновременных сочетаний звуков автором рекомендуются «другие традиционные аккорды» и аккорды с прибавленными звуками. К «традиционным», то есть терцовым аккордам, автор относит (среди сравнительно простых) и двенадцатизвуковой.

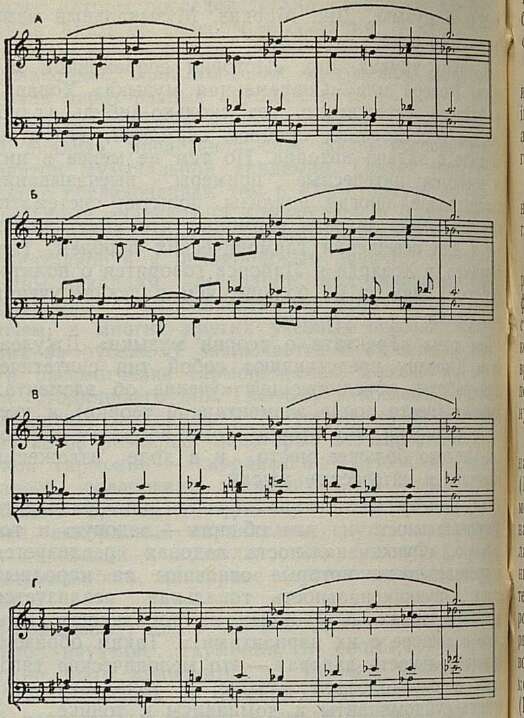

Представление о том, как использовать показанный аккордово-гармонический материал, дает следующий пример одной и той же мелодии, различно гармонизованной: четвертными аккордами (А), аккордами в движении восьмыми (Б), консонансами и мягкими диссонансами (В), жесткими диссонансами (Г):

По приведенным гармонизациям, на наш взгляд, малоинтересным, видно, чего добивается автор «Музыкального языка двадцатого века». Но и сама методика все же представляется неразработанной в должной мере. Несколько родственная хиндемитской, она делает от последней большой шаг назад. Многое поэтому, очевидно, возлагается на интуицию, догадливость, инициативу учащегося. Едва ли это хорошо для воспитания настоящего высокого профессионализма. Удивляет также отсутствие обобщающих разделов, посвященных проблеме музыкальной формы. Кроме того, Маркиз рассчитывает на учащегося, уже владеющего основами тональной композиции. Приведем перечень заданий в конце главы о гармонии (стр. 258).

«1. Сочинить короткое произведение для смешанного хора, применяя главным образом трезвучия с прибавленной большой секундой и чистой квартой. Использовать традиционные и нетрадиционные последования основных тонов и применять прибавленные звуки в любой удобной для пения октаве.

2. Написать короткую пьесу для флейты, кларнета и фагота, применяя комплексы секунд и чистых кварт, используя любые обращения этих аккордовых форм.

3. Сочинить короткую пьесу для четырех валторн in F, используя clusters (грозди)1 и аккорды, образованные из больших секунд и чистых кварт.

4. Сочинить медленную пьесу для струнного квартета, используя микстуры2 из трезвучий с большой

_________

1 Грозди — созвучия из секунд.

2 То есть параллелизмы. Такого рода последования тоже разбираются в главе о гармонии.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Великое столетие 5

- Наш дорогой учитель 14

- Большой ученый 25

- Субъективные заметки 29

- Радость бытия 37

- О прошлом и настоящем 42

- Творец «Интернационала» 51

- Годовщина 18 марта 1871 года 59

- Реставрировать или творить? 60

- Радости и заботы 69

- Трудолюбивый коллектив 74

- Романтика наших дней 81

- Развивать камерное пение 83

- Талантливая певица 88

- Говорят члены жюри 90

- Говорят члены жюри 95

- Говорят члены жюри 97

- Говорят члены жюри 98

- На иркутской премьере 101

- Современник Дебюсси 107

- Из воспоминаний 115

- «Парад» Сати 116

- Первое прикосновение 120

- Полмиллиона друзей 129

- На родине Гайдна и Моцарта 133

- Они будят мысль 139

- Юным читателям 140

- Удачная попытка 142

- Зарубежная литература о гармонии 143

- Песни и романсы русских поэтов 149

- К 100-летию Московской консерватории 150

- Новое в новом сезоне 151

- 250 вводов 154

- В год юбилея 155

- К 70-летию А. Г. Новикова 155

- Его стихия — симфонизм 156

- По большому счету 156

- Замечательный педагог 157

- Из записной книжки композитора 157

- Форум эстонских музыкантов 158

- Эстония — РСФСР 159

- Нам сообщают из Армении 159

- Песни над Антарктикой 160

- Дружбе крепнуть! 160

- Молодость балета 162

- Новые фильмы 162

- Основная сила — молодежь 163

- Письма в редакцию 164

- В мастерской художника 164

- Памяти ушедших. Г. Г. Галынин 165

- Памяти ушедших. С. П. Преображенская 165