...Это было поразительное зрелище: на сцене ожили герои полотен мастеров раннего Возрождения с их будто нарочитой недоговоренностью жестов, поз, за которыми скрывалась недоговоренность чувств и мыслей. То, что ощущаешь и в «Мужском портрете», и «Святом Себастьяне» Антонелло да Мессина, и в «Портрете Федериго да Монтефельтро», и «Царице Савской» Пьерро делла Франческа, и в «Женском портрете» Доменико Венециано...

Каждый жест предельно точен и графически определен, каждое па строго ограничено в диапазоне и амплитуде движений. Малейшее отклонение ведет к разрушению образа, к исчезновению характера (об этом, к сожалению, далее тоже придется говорить).

Такая отточенность и конкретность пластики, богатейшая и очень своеобычная «речь» хореографа, способность найти интереснейшие символические сочетания поз — великолепные качества таланта Виноградова. К сожалению, в даном случае они явно проходили «мимо музыки».

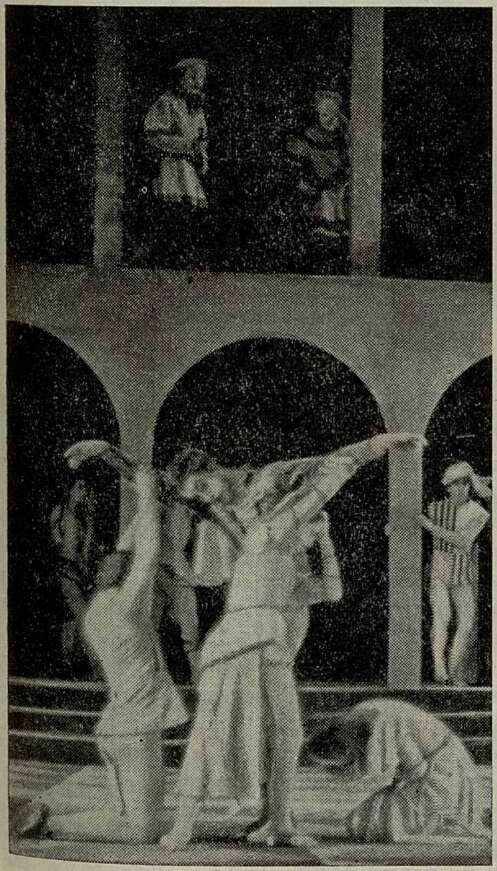

Смерть Меркуцио

От образов Прокофьева хореографию Виноградова отделяла «пропасть» рациональной рассудочности, раз и навсегда найденной меры внешнего выражения эмоций. Резко бросалось в глаза несоответствие внутреннего наполнения музыкальных образов и пластического решения их на сцене1.

Сколько упругой искристой энергии, сколько солнечной силы и звенящей радости в знаменитой первой теме героини — «Джульетта-девочка»! Эти силы, пока еще находящие выход в восторженном мировосприятии, в радости бытия — залог будущего чувства, победившего все преграды. Уже здесь, в момент первой встречи с Джульеттой, ощущаешь незаурядность натуры героини, полноту ее эмоций. Прокофьевская Джульетта в этот момент еще совершенно неискушенное существо, безмятежно верящая в свое счастливое будущее и вся как-то устремленная к нему. Это в музыке. А на сцене совсем другой образ: чуть тяжеловатый, укрупненный в движениях, более рассуждающий, нежели чувствующий.

Трудно требовать от виноградовской Джульетты эволюции характера. С первых же шагов она знает уже свою судьбу и примиряется с ней. Только в какой-то момент, в самом финале, когда Джульетта отказывается выйти за Париса, прорывается протест ее против ужасающего насилия. В пластике вдруг появляются экспрессивные «выкрики». На какой-то момент перед нами возникает живой человек с его мучениями, страданиями... И вновь, уже в следующем номере — «Джульетта одна» — рассудочный холодок, недоговоренность, строгая определенность поз, жестов, движений...

Хочу напомнить: эпизод «Джульетта отказывается выйти за Париса» (№ 41) начинается с первой взлетающей гаммки темы «Джульетта-девочка». То есть у Прокофьева силы протеста вырастают из дерзновенной радости мироощущения жизнерадо-

_________

1 Может быть, это спорно, но мне кажется, что Виноградов ошибся, так сказать, в «хронологии» своей стилизации. Танцы его «дышат» пластикой живописи раннего Возрождения, и действие балета таким образом переносится из конца XVI века в середину XV. Между тем это одинаково далеко и от прокофьевского толкования трагедии, и от самого Шекспира. Достаточно напомнить о колоритной речи шекспировских героев, о таких специфически «возрожденческих» персонажах, как Кормилица (которой, кстати, — и это не случайно — нет вообще в виноградовском балете), о духовнике, помогающем возлюбленным, о бесшабашных друзьях Ромео...

Тенденция же характеризовать прокофьевскую героиню через образы Ботичелли ведет свое начало от Г. Улановой, от ее непосредственного, простого и искреннего танца, в чем-то действительно созвучного с характером живописи великого флорентийца. Но сегодня для Виноградова менее всего характерна та естественная простота, которая и родила эту ассоциацию.

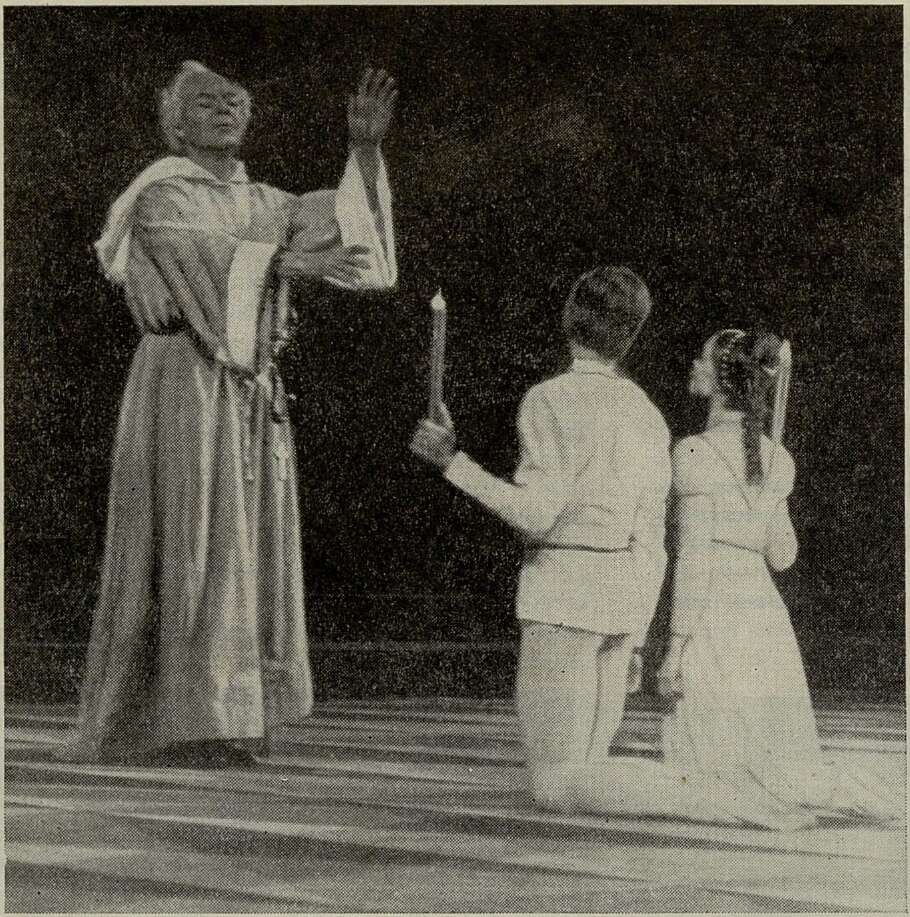

Сцена обручения

стного подростка. А у Виноградова в пластике рвется эта логическая нить, а потому рассыпается драматургия образа.

Естественно, что именно Джульетта претерпела наибольшие изменения в связи с общей концепцией постановки. Ведь для шекспировской или прокофьевской героини, воспитанной весьма далекой от строгих правил «света» Кормилицей, сам факт неожиданной встречи с Ромео еще не несет в себе того рокового начала, как для виноградовской Джульетты. У Шекспира и Прокофьева, мне думается, Джульетта поначалу такая же, как и ее сверстницы. И лишь потом сила чувств поднимает ее над всеми.

У Виноградова же Джульетта сразу, с первых шагов, чуть ли не сознательно противостоит всем.

...Тяжелым и мрачным танцем рыцарей открывается бал в доме Капулетти. Будто в заклятии подняв левую руку, широко и властно шагая, тяжело движутся рыцари и их дамы. Массивными, глухими ударами накладываются их шаги на музыку. Но вот наперерез замкнутому круговому движению легким шагом словно не бежит, а летит Джульетта. Летит в противоположном направлении, будто противопоставляя свой стремительный бег мрачной поступи рыцарей и дам.

Что это? Предчувствие исключительности своей судьбы. Как еще можно трактовать такой эпизод?

Вот так, уже с самого начала Джульетта — сложившийся образ, в вершинном его выражении. И потому в дальнейшем нет ощущения нарастании действия, развертывания характеров. Все быстро останавливается, застывает. Вот откуда многочисленные разговоры о «холодности», излишней рациональности хореографии Виноградова. Думаю, что это не просто холодность. Она следствие избранной им стилистики — сдержанной, недоговоренной пластики, присущей живописцам раннего Возрождения, — выдержанной на протяжении всего шекспировского спектакля. И в этом, помимо всего прочего, драматургический просчет балетмейстере

Мне кажется, что, наделенный от природы великолепным пластическим чутьем, Виноградов сам не замечает, как поиски новых поз, движений, же-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мыслить гражданственно — в творчестве и теории! 5

- Направленность таланта 15

- «Так шагай с нами рядом...» 21

- Поздравления из-за рубежа 28

- Новый струнный квартет 29

- Вопросы психобиологии музыки 39

- В помощь ладовому анализу 45

- Александр Бенуа и музыка 49

- Письма И. Стравинского Н. Рериху 61

- Письма М. Равеля И. Стравинскому 68

- На спектаклях кировцев 71

- Болгарская опера на бакинской сцене 75

- Прокофьев в Новосибирске 79

- Игорь Смирнов ставит балет 85

- По следам письма артистов Большого театра 90

- И мастерство и вдохновенье... 93

- Новое содружество артистов 95

- Искусство фуги 96

- На концерте Юрия Гуляева 97

- «Шампа — цветок Лаоса» 98

- Ефрем Курц и Элен Шаффер 100

- [...Третий Международный конкурс им. Чайковского] 101

- Камерный концерт Александра Бротта 103

- Из дневника концертной жизни 104

- Внимание индивидуальности 107

- Интерпретация «Утеса» Шебалина 110

- Еще о подготовке хормейстеров 113

- Брестские впечатления 115

- Искусство масс 120

- Когда молодежи интересно... 125

- В лесном краю 133

- Посвящено творчеству Шостаковича 138

- Благородная миссия 145

- Стоит ли спорить? 147

- От редакции 150

- Коротко о книгах 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153