— Не самая «свежая» сценическая ситуация, — заметит придирчивый профессиональный читатель. — В скольких уже балетах «на помощь» драматургам приходили «стихийные бедствия». Верное замечание! Но здесь о «литературности» ситуации не думаешь. Увлекает непосредственная правда развития действия, раскрытие характеров.

В тайге за ревом пламени и треском падающих деревьев услышал хор крики Надежды.

Из горящей тайги вынес Надежду Василий. Андрея не нашли. Василий несет Надежду навстречу залу, мучительно не понимая, как и, главное, зачем это произошло. Он держит девушку так, будто она уже умерла... Мы не знаем, сколько времени: месяц или год — прошло, пока зал сидел погруженным в тьму.

Как девчонки-подростки, стоят молоденькие березки, а на их веселом фоне поникли скорбные фигуры женского хора.

Смирнов не боится показать взрыв отчаяния Надежды, ее заломленные в горе руки (которые не подгонишь под классическую позицию). Маленькая фигурка мечется по сцене, не находя себе места, все время ожидая зова, слыша его, оборачиваясь и встречая пугающую ее пустоту... Надежда не видит и Василия. А он начинает свою вариацию вольно и сильно. И вдруг в музыку входят осторожно-ласковые интонации из его лирической темы. Василий сразу замирает и осторожно уходит, будто боится спугнуть девушку. Только когда в тоске взбежала она на пригорок, чтобы броситься оттуда вниз, хор позвал Василия. Второй раз он спасает ее от смерти.

Чтобы отвести Надежду от бездны, Василий, пытаясь подравняться под ее шаг, делает несколько легких шагов. Машинально, словно с трудом понимая что-то, повторяет их Надежда...

Но Василий так и не сказал ничего. Может быть, потому, что, как только он собирался это сделать, Девушка всегда исчезала. И вот сейчас, Василий только обернулся к ней, она, уже предваряя его признание, повторяет свой легкий ход, словно сознательно «уходя» от разговора. И все-таки это случилось. И Надежда, не веря себе, почти задохнулась от счастья. К ней пришла любовь.

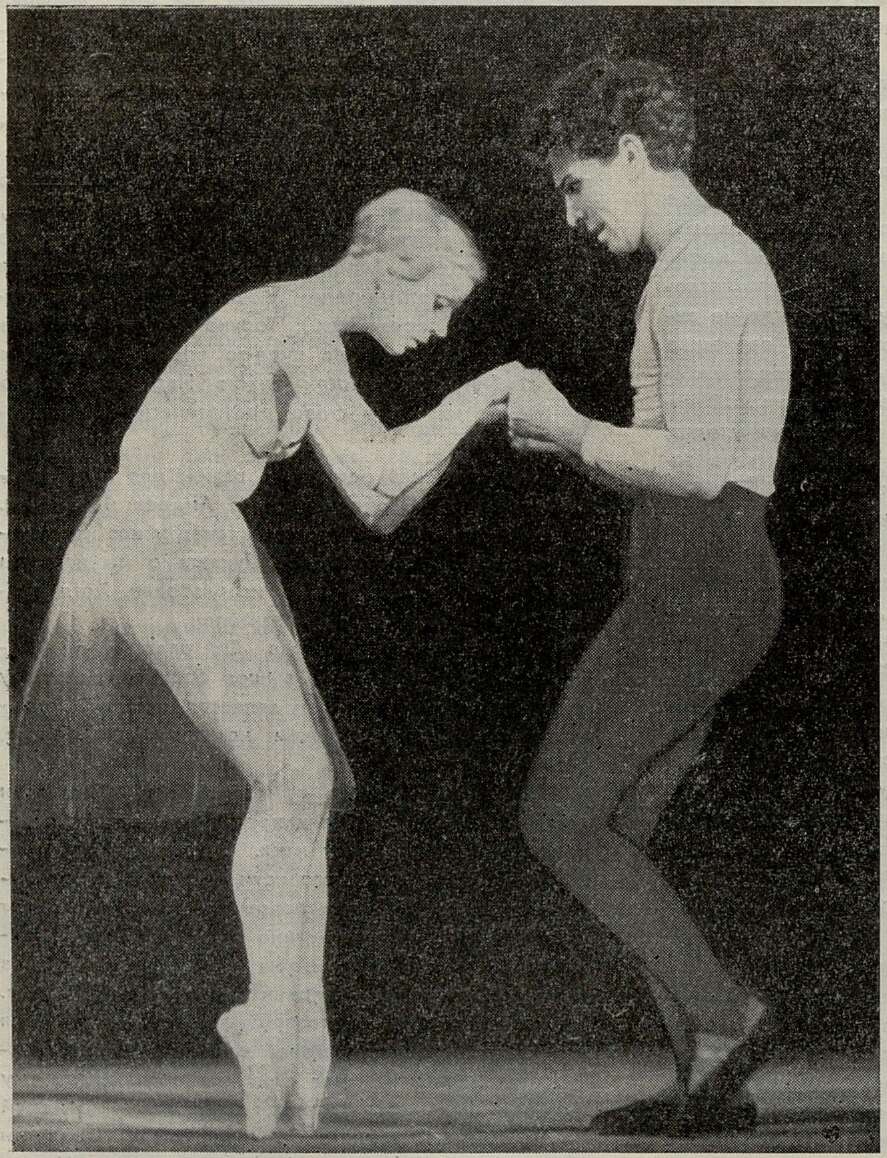

Смирнов-балетмейстер ничем не предваряет эту сцену. Для зрителя она неожиданна так же, как и для Надежды. Но сразу же начинается такой эмоционально-страстный дуэт, что зрителям ничего не чадо уже объяснять — лирическая природа танца здесь сама говорит за себя определеннее, чем пояснение в программке или громоздкая пантомима - для Смирнова этот дуэт принципиально так же важен, как хор ведущих. Он показал себя в нем балетмейстером смело применяющим новейшую хореографическую лексику, но нигде не изменяющим возвышенной эмоциональности. Здесь была поэтичнейшая сцена обручения Надежды и Василия, по рисунку напоминающая аналогичную сцену в новом «Щелкунчике» Ю Григоровича, но родившаяся совершенно самостоятельно и органично для этого спектакля.

Кроме балетмейстерских, тут много режиссерских находок. Движение или комбинация движений у Смирнова часто превращаются в мизансцену. Не останавливая развития танцевальной мелодии, он с мастерством фиксирует пластически главное. Василий снова нес Надежду из глубины сцены к залу, нес, придерживая одной рукой, так что девушка почти стояла, и ее невесомые pas de burre символизировали не просто порыв, а нечто более конкретно осязаемое — восторженный бег к счастью.

И вдруг Смирнов безжалостно пресекает взволнованно-поэтическое высказывание: в самое, казалось бы, лирическое мгновенье начинается полная отчаяния вариация Надежды. Человеческая память, дружеская привязанность воздвигает препятствие между героями. Балетмейстер заставляет Василия не сразу увидеть перелом в настроении. (Он слишком полон пережитым.) Только когда девушка сломя голову полетела куда-то вперед, он понял всю глубину смятенности чувств Надежды, и это мгновение их танца стало драматической кульминацией акта.

Третий акт весь одинаково важен для Смирнова-постановщика. Особенно сцены Андрея и Василия. Парный мужской классический танец у нас не слишком распространен. Можно буквально по пальцам пересчитать балеты, где он использован. Хотя драматургически он очень выразителен.

...Андрей нашел минерал. От радости он «закричал». На его крик и вышел Василий, которому охотники якуты, чей танец является, пожалуй, единственным дивертисментным номером в балете г рассказали о геологе.

И начинается ход из таежного плена. Это один из наиболее драматичных хореографических эпизодов. Андрей не может идти. Он то повисает грузом на Василии, пока его ноги, живущие как-то отдельно от плохо повинующегося тела, повторяют шаги Василия, то неожиданно резко замедляет движение. И вместо того, чтобы идти вперед, он, став игрушкой ветра, отступает назад и тяжело падает. Василию приходится возвращаться. И начинается все сначала. Но вот Андрей отказывается подняться. Пускай Василий идет один, он протягивает ему минерал. Как знать, может, не протяни Андрей камня, Василий уступил бы своей дикой усталостии упрямому нежеланию Андрея подняться. Но он не может взять из рук Андрея его клад и заша-

гать один навстречу пурге. Василий тяжело поднимает Андрея, ставит его на ноги, и снова продолжается этот тяжелый, мучительный ход... Правда, теперь он почти несет Андрея, и вытянутая вперед рука геолога, в которой зажат минерал, ведет их обоих.

Человечески волнующ финал балета. Приведя к Надежде Андрея, Василий готов был незаметно уйти, если бы его не остановил взгляд Надежды, изумленно-радостно смотревший именно на него. Их последняя дуэтная сцена наполнена поэзией большого чувства и восторга узнавания друг друга.

Надежда — С. Губина, Андрей — Ю. Сидоров

Возвращаясь к хору, надо сказать, что моменты его появления и все его действия драматургически абсолютно оправданы. Нельзя не отметитьич того, что хор, кроме всех своих функций, является еще и кордебалетом, несколько облегчающим своими танцевальными номерами, тесно связанными с сюжетом, нагрузку, приходящуюся на трет солистов. Но «камертоном» спектакля он стал не везде. И не по вине балетмейстера, а скорей школы. Всем исполнителям партий «ведущих» легче безукоризненно сделать двойной тур в темпе, чем развернуться так, чтобы прыжок «кричал», а вытянутая вперед рука словно обращалась к сидящим в зале: «Послушайте, вот с чем мы пришли к вам!..»

Техника прыжка отрабатывается в школе, а выражать эмоции там не всегда учат. Конечно, все дело в степени. Эмоциям типа Чабукиани или Сергеева не научишь. Это дар. Но осмысленной выразительности научить можно, да, наверное, и необходимо.

Интересно отметить, что когда сцена требует характерности, например во втором спектакле театра — в «Маскараде», те же исполнители ролей «ведущих» в костюмах юных поручиков и кавалергардов были выразительны, но как только балетмейстер поставил перед ними задачу патетической приподнятости, они словно бы застеснялись пафоса. Как раз во всех тех местах, где хор должен подготовить «романтическую среду» для действия героев, они предпочли лишь грамотка выполнять повороты, а не фиксировать позы - не больше.

Смирнов хорошо работает с актерами. Мера этой работы всегда

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мыслить гражданственно — в творчестве и теории! 5

- Направленность таланта 15

- «Так шагай с нами рядом...» 21

- Поздравления из-за рубежа 28

- Новый струнный квартет 29

- Вопросы психобиологии музыки 39

- В помощь ладовому анализу 45

- Александр Бенуа и музыка 49

- Письма И. Стравинского Н. Рериху 61

- Письма М. Равеля И. Стравинскому 68

- На спектаклях кировцев 71

- Болгарская опера на бакинской сцене 75

- Прокофьев в Новосибирске 79

- Игорь Смирнов ставит балет 85

- По следам письма артистов Большого театра 90

- И мастерство и вдохновенье... 93

- Новое содружество артистов 95

- Искусство фуги 96

- На концерте Юрия Гуляева 97

- «Шампа — цветок Лаоса» 98

- Ефрем Курц и Элен Шаффер 100

- [...Третий Международный конкурс им. Чайковского] 101

- Камерный концерт Александра Бротта 103

- Из дневника концертной жизни 104

- Внимание индивидуальности 107

- Интерпретация «Утеса» Шебалина 110

- Еще о подготовке хормейстеров 113

- Брестские впечатления 115

- Искусство масс 120

- Когда молодежи интересно... 125

- В лесном краю 133

- Посвящено творчеству Шостаковича 138

- Благородная миссия 145

- Стоит ли спорить? 147

- От редакции 150

- Коротко о книгах 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153