В КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ

Г. ЮДИН

К. АДЖЕМОВ

О. ИЛЛАРИОНОВА

Н. ВЕРБОВА

И. БЕЛОРУСЕЦ

О. АГАРКОВ

Л. РАКОВ

И мастерство и вдохновенье..

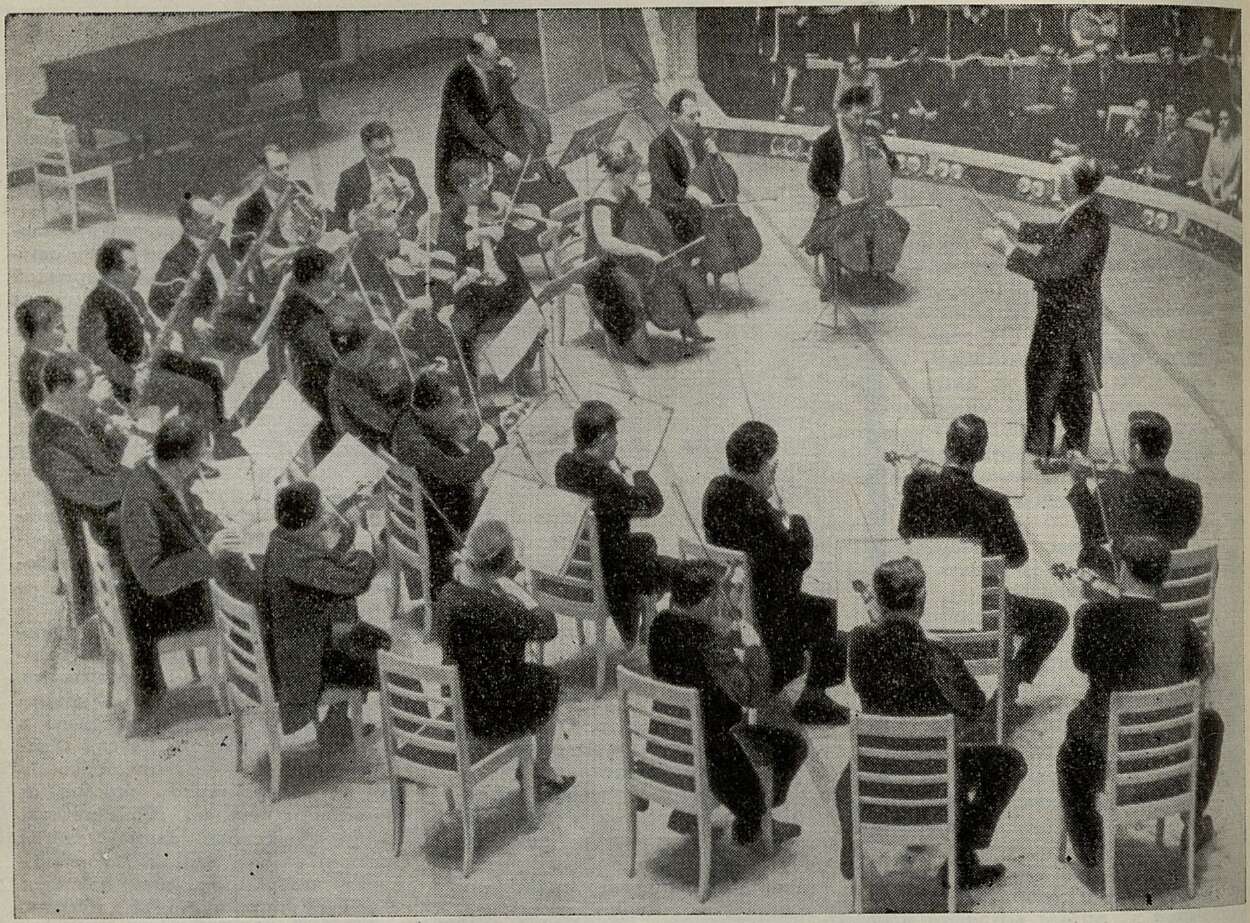

Московский камерный оркестр отметил десять лет своей концертной деятельности. Теперь трудно представить себе, что совсем недавно этого коллектива еще не было — настолько заметное место занял он в музыкальной жизни.

Основанный выдающимся альтистом Рудольфом Баршаем, ансамбль стал первым камерным оркестром страны. В настоящее время в Советском Союзе успешно работают примерно два десятка коллективов, но Московский камерный оркестр достиг таких художественных успехов, что его первенство еще долго останется неоспоримым.

Зарождение и расцвет советских камерных оркестров — это отнюдь не «побег в обитель дальную трудов и чистых нег». Здесь прежде всего видно стремление расширить репертуар, раскрыть бесчисленные богатства музыки далекого прошлого, в значительной степени остававшиеся до сих пор неизвестными или малоизвестными. Важнейшей частью концертирования наших камерных оркестров является активная пропаганда творчества советских композиторов, а также прогрессивных зарубежных композиторов современности. Деятельность Московского камерного оркестра и его целеустремленного руководителя стала непосредственной причиной создания целой серии отличных произведений. Наряду с сочинениями Прокофьева и Шостаковича репертуар Московского камерного оркестра украсили пьесы, написанные специально для данного коллектива, как, например, «Музыка для камерного оркестра» Г. Свиридова. Плодотворным оказалось творческое содружество оркестра с М. Вайнбергом и Р. Буниным. Седьмая симфония, Симфониетта № 2, Концерт для флейты и камерного оркестра Вайнберга, Фортепианный концерт, «Музыка для струнных» и недавно впервые исполненная кантата «Веди нас, дорога» Бунина принадлежат к числу лучших сочинений этих композиторов.

Что же касается старинной музыки, то в интерпретации Баршая мы ощущаем на редкость цельное и органичное слияние чистоты стиля, присущего данному произведению и его эпохе, с воистину бессмертной жизненностью, актуальностью, которыми так примечательны великие творения Баха, Генделя, Гайдна, Моцарта и особенно ранее мало исполнявшиеся у нас сочинения Вивальди, Корелли, Перголези, Телемана. Совершенно не прибегая к модернизации, к искусственному «оживлению» произведений великих мастеров прошлого, Баршай сумел свое верное ощущение «сиюминутности» старинной музыки привить руководимому им коллективу.

В майских концертах Московского камерного оркестра мы обнаружили этому новое веское подтверждение. В огромном творческом наследии вдохновенного итальянского композитора Вивальди (1678–1741) цикл «Времена года», объединяющий собой четыре концерта для скрипки и струнного оркестра, является одним из наиболее прославленных. Каждому из них — они названы «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима» — предпослан прелестный сонет: своеобразная литературная программа. (В приложении к программам концерта эти сонеты были даны в изящном переводе В. Рабея). С неистощимой изобретательностью Вивальди элементарно скромными средствами передает пенье птичек, картины весенней охоты, летней грозы и зимней метели. Но не звуковая изобразительность является основой этой чудесной музыки. Везде и во всем слышится прежде всего живой человек, радующийся и страдающий, работающий в поле и отдыхающий на лоне благодатной природы. Чисто итальянская открытость всех душевных движений, мгновенная смена настроений, многообразие радостных и печальных (конечно, больше радостных) жизненных впечатлений были глубоко и полно воплощены оркестром и его великолепным концертмейстером Е. Смирновым.

Особенно сильное впечатление оставило исполнение медленных средних частей: беззаботная мечтательность в первых двух концертах, полуфантастический «Сон» (название средней части в концерте «Осень») и, наконец, грустные предчувствия в Largo четвертого концерта: конец года, зима, — вечер жизни.

Думалось, какая же это старинная музыка? Это — музыка сегодняшняя: она по-настоящему волнует слушателя и находит горячий отклик в его душе!

С неменьшим волнением прослушали мы великолепную кантату Перголези (1710–1736) «Stabat Mater». в этой трепетной музыке можно уловить черты будущего Моцарта. Чудесно исполнили свои партии солистки Г. Писаренко, И. Архипова (13 мая в концертном зале им. Чайковского партию альта превосходно пела Н. Исакова) и женская группа Республиканской хоровой капеллы. Художественный руководитель капеллы А. Юрлов и Р. Баршай сумели придать звучанию хора необходимую камерность и добиться исполнения в том же «ключе», в каком музицировали солистки и оркестр. Особенно сказалось это на фуге, где композитор с поразительным мастерством соединил два голоса в хоровом изложении и два — в инструментальном.

Следующая программа Московского камерного оркестра (17 мая, Малый зал консерватории) была посвящена Баху. Ее открыла знаменитая Органная пассакалия и фуга до минор, которую с большим подъемом исполнила молодая дебютантка Г. Семенова.

Два других баховских шедевра, прозвучавшие в этот вечер, к сожалению, крайне редко появляются на наших концертных эстрадах. Первая сюита до мажор начинается могучей увертюрой, за которой следуют куранта, гавот, форлана, менуэт, буррэ и паспье. Изящество этих шести французских танцев в какой-то мере противопоставлено композитором монументальности увертюры. Однако сильнее в них то, что их объединяет: величие и благородство, высокое парение духа, чувство человеческого достоинства, словом, то, что так хорошо выразил одной фразой Горький: «Человек — это звучит гордо!» И здесь исполнители так же непринужденно и естественно себя чувствовали на высочайших вершинах музыки Баха, как в предыдущей программе в цветущих долинах Италии, в краю Вивальди и Перголези.

Далее исполнялась Первая сюита, относящаяся к тому Кеттенскому периоду творчества Баха, что прелестная кантата № 202 «Welche nur, betrubte Schatten» («Смягчитесь же, печальные тени!»). Вновь порадовала своим отточенным мастер ством и красивым, свободно лью щимся голосом Г. Писаренко. Нель зя не помянуть добрым словом и других прекрасных солистов: виолончелистку А. Васильеву, контрабасиста Ф. Плята, гобоистов Е. Непало и А. Баршая, фаготиста В. Богорада, виртуозно сыгравших свои трудные сольные эпизоды

В заключение хочется сказать, что начавшийся у нас расцвет мерно-инструментального исполнительства и прежде всего деятельность Московского камерного оркестра имеет совершенно исключительное значение в области эстетического воспитания слушателей. Огромная популярность орке-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мыслить гражданственно — в творчестве и теории! 5

- Направленность таланта 15

- «Так шагай с нами рядом...» 21

- Поздравления из-за рубежа 28

- Новый струнный квартет 29

- Вопросы психобиологии музыки 39

- В помощь ладовому анализу 45

- Александр Бенуа и музыка 49

- Письма И. Стравинского Н. Рериху 61

- Письма М. Равеля И. Стравинскому 68

- На спектаклях кировцев 71

- Болгарская опера на бакинской сцене 75

- Прокофьев в Новосибирске 79

- Игорь Смирнов ставит балет 85

- По следам письма артистов Большого театра 90

- И мастерство и вдохновенье... 93

- Новое содружество артистов 95

- Искусство фуги 96

- На концерте Юрия Гуляева 97

- «Шампа — цветок Лаоса» 98

- Ефрем Курц и Элен Шаффер 100

- [...Третий Международный конкурс им. Чайковского] 101

- Камерный концерт Александра Бротта 103

- Из дневника концертной жизни 104

- Внимание индивидуальности 107

- Интерпретация «Утеса» Шебалина 110

- Еще о подготовке хормейстеров 113

- Брестские впечатления 115

- Искусство масс 120

- Когда молодежи интересно... 125

- В лесном краю 133

- Посвящено творчеству Шостаковича 138

- Благородная миссия 145

- Стоит ли спорить? 147

- От редакции 150

- Коротко о книгах 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153