уже практически не сможет выучиться говорить и вообще стать человеком в полном смысле этого слова (что известно на примере «диких детей», воспитанных крупными млекопитающими). Именно в это время язык, на котором говорит человек, становится родным языком, и подлинное «двуязычие», то есть способность и говорить и мыслить на двух языках, может быть достигнуто только в этот период.

Птенец зяблика самостоятельно исполняет так называемую «неполную песню». «Полной песне» он может выучиться, лишь слушая ее в родительском исполнении. Если в этот период зяблик удаляется ст родителей и слышит песню синицы, то он перенимает ее и уже до конца жизни вынужден петь не по-своему, а по-синичьн. Можно думать, что в «критические периоды» происходят какие-то решающие закладки долговременной памяти для разнообразных психологических функций. Такие закладки в значительной мере определяют направление последующего развития, ограничивая его определенными рамками. По-видимому, подобное правило приложимо и к музыкальной долговременной памяти человека.

Вероятно, важнейшие ее закладки образуются уже в ранние детские годы. Теплов обратил внимание на то, что маленькие дети первое время не обнаруживают сколько-нибудь заметного предпочтения мелодиям, исполняемым правильно. Это предпочтение развивается только после хотя бы минимального периода музыкального воспитания. Именно в такое время, как можно думать, и формируются решающие закладки ладовой эмоциональности, которые становятся достоянием долговременной памяти. (Отсюда напрашивается вывод, что широкое понимание современной музыки лучше всего достигается при раннем включении ее в детский репертуар.)

А как же с биологическими и физиологическими «абсолютами»? Не являются ли они фикцией?

На наш взгляд, не являются. Широта диапазона различий ладовой эмоциональности, возможность ее развития и изменения вовсе не означают еще, что в музыкальных наклонностях человека совсем нет биологических и психофизиологических «постоянных». В музыке любой из «экзотических музыкальных культур» вначале шокированное ухо вскоре начинает улавливать и смысл, и организованность, и благозвучие, то есть в целом сходства между явлениями различных эпох и культур явно перевешивают различия. Очевидно, исходный набор «эмоционально-акустических единиц», ограниченный рамками породившей его психобиологической эволюции, ограниченный психофизиологическими «абсолютами», содержал в себе тем не менее достаточно широкие возможности для развития во взаимоудаляющихся направлениях. Расшифровка «эмоционально-акустического кода» должна стать первым этапом непосредственного объединения теории музыки и биологической теории работы мозга и психики.

*

Мы затронули здесь, разумеется, лишь малую долю вопросов, в которых соприкасаются интересы биологии, науки о мозге и музыки. Если биологические науки и особенно психофизиология могут, как думается, внести важную лепту в теорию музыки и даже в практический поиск новых музыкальных средств, то и музыка, со своей стороны, дает богатейший, до сих пор, к сожалению, мало используемый материал для изучения жизни и мозга, для оздоровления психики и организма вообще. Мы вполне осознаем спорность многих высказанных предположений. Главной задачей было привлечь внимание к этому направлению мысли, как к одному из возможных и оправданных современным развитием биологических наук, психологии и искусства.

М. Ройтерштейн

В помощь ладовому анализу

Фигуру, в которой определенные точки (вершины) связаны линиями (ребрами), математики называют графом. С его помощью можно наглядно отображать различные отношения, взаимосвязи. Например, шахматист А уже сыграл партии с шахматистами В и С, которые между собой еще не играли (1).

Схема

Граф способен отразить и переход из одного состояния в другое. Так, охлаждение воды А до образования льда В, нагревание ее до образования пара С (причем в обычных условиях лед в пар непосредственно не переходит) иллюстрирует тот же рисунок.

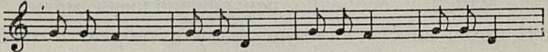

Подобная форма представления может быть использована и для изображения связей между звуками в мелодии1. Граф (1) соответствует, например, мелодии детской песенки-прибаутки «Петушок-петушок» (2).

Нотный пример

Вершина А символизирует в этом случае звук соль1, вершины В и С — соответственно фа1 и ре1. Надо лишь учесть, что каждое ребро графа (1) будет пройдено несколько раз, оно получит некоторую кратность (так, в пределах примера (2) ребро АВ приходится четырежды, ребро АС — трижды)2.

Далее в мелодии важна не только связь звуков, но и их последовательность. Чтобы учесть ее, нужно воспользоваться ориентированным графом, на котором указано направление перехода от одной вершины к другой3.

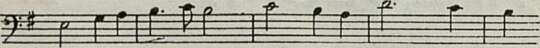

Приведем для примера тему Фуги ми минор Шостаковича ор. 87 (3) и соответствующий ей ориентированный граф, вершины которого обозначим номерами ладовых ступеней (4).

Нотный пример

Схема

Для наглядности графа немаловажно расположение вершин. Тот случай, когда они находятся на одной прямой, — отнюдь не лучший. Вот еще два графа, изоморфных предыдущему (4' и 4").

Схема

Граф выявляет некоторые существенные свойства мелодии. В данном примере это отсутствие связей со 2-й ступенью (отказ от полутонового восходящего тяготения), преобладание в количестве (пять) и разнообразии (секунда, терция, кварта) восходящих интервалов по сравнению с нисходящими (только три и только секунды). Речь идет, таким образом, об использовании различных возможностей лада, о его трактовке и интонационном содержании1.

В традиционных мажоре и миноре элементарная теория музыки выделяет обычно лишь разрешение неустойчивых ступеней в ближайшие устойчивые2 (5).

Схема

Но, во-первых, и эти связи у разных композиторов носят неодинаковый характер: у Шуберта почти в каждой мелодии звучит УП —> 1, у Шостаковича такой ход встречается сравнительно редко, а гораздо чаще 6 —> 5 («обращение» хода УП —> 1 вокруг терции лада — типичная интонация русской мелодии). Во-вторых, круг связей ладовых ступеней значительно шире и, что самое интересное, каждый композитор расширяет его по-своему. «Известно, что тональность — явление индивидуальное. Мой ля мажор — это не ля мажор твой. Мой ля мажор в том или ином моем произведении будет звучать по-разному», — писал Леош Яначек. И далее: «Современный ля мажор — это не ля мажор прошлого столетия»3.

_________

1 См. статыо В. Гошовского «Фольклор и кибернетика». «Советская музыка» № 12, 1964.

2 См. об этом О. Оре. «Графы и их применение». М., «Мир», 1965, стр. 26.

3 Там же, стр. 72.

1 Здесь и далее, говоря об интонации, мы будем иметь в виду лишь высотные отношения в ней, о0 есть — интервал и его ладовую «расшифровку», оставляя в стороне вопросы метра и ритма.

2 См., например, И. Способин. «Элементарная теория музыки». М., Музгиз, 1961, стр. 92.

3 Leoš Ianácek. О lidove pisni а lidove hudbé. Praha, 1955, str. 448, p. 12.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мыслить гражданственно — в творчестве и теории! 5

- Направленность таланта 15

- «Так шагай с нами рядом...» 21

- Поздравления из-за рубежа 28

- Новый струнный квартет 29

- Вопросы психобиологии музыки 39

- В помощь ладовому анализу 45

- Александр Бенуа и музыка 49

- Письма И. Стравинского Н. Рериху 61

- Письма М. Равеля И. Стравинскому 68

- На спектаклях кировцев 71

- Болгарская опера на бакинской сцене 75

- Прокофьев в Новосибирске 79

- Игорь Смирнов ставит балет 85

- По следам письма артистов Большого театра 90

- И мастерство и вдохновенье... 93

- Новое содружество артистов 95

- Искусство фуги 96

- На концерте Юрия Гуляева 97

- «Шампа — цветок Лаоса» 98

- Ефрем Курц и Элен Шаффер 100

- [...Третий Международный конкурс им. Чайковского] 101

- Камерный концерт Александра Бротта 103

- Из дневника концертной жизни 104

- Внимание индивидуальности 107

- Интерпретация «Утеса» Шебалина 110

- Еще о подготовке хормейстеров 113

- Брестские впечатления 115

- Искусство масс 120

- Когда молодежи интересно... 125

- В лесном краю 133

- Посвящено творчеству Шостаковича 138

- Благородная миссия 145

- Стоит ли спорить? 147

- От редакции 150

- Коротко о книгах 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153