женная, остропунктирная тема; есть зловещие, сползающие по секундам аккордовые комплексы (типа квартсекстаккорда «в рамках» уменьшенной октавы); есть лаконичный песенный мотив; есть, наконец, известная фраза из партии Хромченко «По нас проверяет народ...»

Немалую роль в опере играют и оркестровые «послесловия» (завершения монолога героя о Ленине, ликующего хора «Ленин жив!» и прочее). Назначение подобных построений понятно: закрепить и развить образы, воплощенные в вокальных номерах. И вот они-то, эти послесловия, так же, как антракт, завершающий картину субботника, как лаконичные инструментальные «островки» в тех местах, где речь заходит об электростанции, о строительстве новой жизни и т. д., как-то «холодят» общий стиль произведения обильными тремоло литавр, пассажами арфы, фанфарами меди. Правда, встречаются и выразительные песенные интонации с характерным пунктированным ритмом. К сожалению, в силу своей неразвернутости, своей сопроводительно-иллюстративной роли они воспринимаются скорей как условный знак, семантический «код» положительного героя, чем как непосредственно творимый, живой и естественный элемент художественности. А между тем в опере есть ситуации, прямо диктующие разворот песенного образа. Такова прежде всего картина пурги и рубки деревьев, где упоминавшийся уже мужественный мотив, будучи по-настоящему развитым, мог бы стать важным эстетическим обобщением.

Аналогичным кодом, «кодом тревожности», служит секундовая «пчелиная» интонация, столь колоритная в песне Расстриги и Степана и «жужжащая» также во многих других эпизодах. Лейтинтонация? Но сама-то по себе она носит явно сопроводительный характер и может лишь дополнять что-то (так сказать, интонационный гарнир).

Скованность музыки в кульминационные моменты действия, некая закрепощенность симфонизма, укорененность его дыхания, ощутимые по преимуществу в центральной — героико-драматической — сфере оперы, сказываются и в сфере бытовой, и в лирической. B связи с этим — еще два примера.

Вспомним мелодию «То не ветер...» Всего двумя куплетами ограничивается композитор. И захватывающая, масштабная, истинно симфоничная оперная сцена, уже рисовавшаяся в воображении с началом песни, так и осталась в воображении. А честное слово, могла бы она получиться в этой драматургической ситуации, в движении этого сюжета.

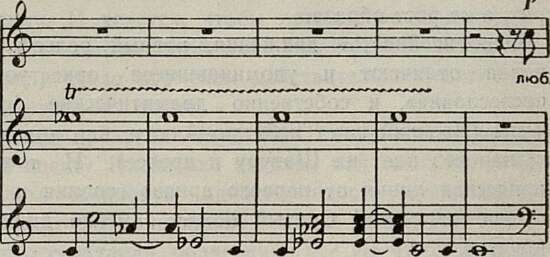

Другой пример. Вернувшемуся с промысла Федору Степан и Расстрига с издевкой докладывают: Анюта с партийным по ночам Карла Маркса читает. Федор разъярен. Привязав жену к дереву, чтобы избить ее, он с надеждой спрашивает: может брешут люди, а? Момент очень важный. Анюта не просто «выбирает» возлюбленного, она утверждает свое право свободного человека самой решать судьбу. В отличие от фильма данный эпизод — единственный, где Анюта выступает как активная личность; если хотите, лирическое здесь вплотную приближается к героическому, смыкается с героическим. И в этом смысле здесь своеобразная кульминация образа Анюты. По музыке — кульминация «тихая». И само по себе такое решение не вызывает, разумеется, никаких сомнений. Но способны ли увлечь слушателя в критический момент судьбы героини почти безмятежные шесть тактов — опять пасторальная трель, шаги по ладовым устоям, элементарная энгармоническая перекраска звука?

Нотный пример

И — хочешь, не хочешь — наплывают в памяти ассоциации. Ну хоть со знаменитой цыганкой. Не кнут русского мужика, а нож мстительного испанца был платой за ее признание, и она знала это. Но как оно звучит там, это «Люблю его!» Не хочу сравнивать качество музыки: бессмысленно и нелепо сравнивать творческий дар разных художников. Не в качестве самом по себе тут дело, а в том, чтоб дать волю музыке. Требовательная вещь опера: берешься за нее — покажи характер, страсть, останови действие, разверни музыку, и пусть выплеснет в ней герой все то, что накопилось в душе его...

Человеческие души в опере «Василий Губанов» горят вполнакала. Оттого и кажется, будто здесь мало контрастов, столкновений, хотя в либретто предусмотрительно чередуются картины сольные и массовые, частушечные и ариозные. Мало контрастов

прежде всего в самой музыкальной ткани оперы, концентрирующейся в основном вокруг двух полюсов: жанр, быт — и героический пафос. Быть может, нарастающее чувство однообразия возникает еще и потому, что обе эти сферы не подвергаются неуклонному оперно-симфоническому развитию. Так, например, рассказывалось о вариациях «Барыни». Это — находка. Но за две картины до «Барыни» уже была сцена рабочего субботника, также решенная в частушечном плане: она строится на веселых полевках о Тане, которая Ваню «у дороги посадила, а сама работала!» А еще дальше — вновь «реприза частушечности» («Почемуй-то, девки, наша Анюта на центральный участок не ходит?» и т. д.). Все эти эпизоды многое теряют от близкого соседства, ибо даны примерно на одном эмоциональном уровне: возврат, а не рост образа.

«Однолинейность» движения, ровный рельеф его уровня отличают и упоминавшиеся оркестровые «послесловия», и собственно драматические фрагменты (Василий ищет избитую Анюту; картина пурги; паровоз идет на Шатуру и прочее). И только лирическая линия от первого ариозо героини к моносцене «Господи!' Святый боже», заметно динамизируется.

Как бывает почти всегда, известные просчеты музыкальной драматургии были предопределены уже в либретто. В нем нередки псевдонародные бытовизмы (эка, почемуй-то, «тоже, брат, чего заради кишки мотать неохота» и т. д.), а с другой стороны — «официальные» строки, иногда к тому же неточные по содержанию:

Хор: Ленин жив, жив!

Ленин жив, он только ранен!

Не верьте, граждане, клевете (?)

Конечно, отдельные слова или неудачные обороты не беда. Их легко выправить. Гораздо печальней, что важнейшие монологи главных героев «не в ключе» их характеров, а решительное сокращение всей киносценарной роли Хромченко в какой-то мере обрекло эту фигуру уже в либретто на ходульность и бездейственность.

Но — и это тоже бывает почти всегда — основной драматург оперы все-таки композитор. От него, творца музыки, в первую очередь зависело, что развернется перед нами — лирико-бытовая коллизия на фоне строительства электростанции или героическая революционная эпопея, обогащенная лирическими чувствами.

Почему же Клебанов — художник, остро чувствующий современность в своих симфонических, камерных произведениях, — так поддался самым ходовым, самым незамаскированным опасностям «оперности» — расплывчатости, приблизительности мало индивидуальных характеристик, «памятниковой» образности, беллетристической красивости?1. Проблема здесь, по-моему, глубоко эстетическая.

Когда композитор обращается к какому-то пласту жизни, то он, естественно, стремится не только передать ее в тех «бытовых» формах, которые были ей присущи, но и обобщить ее, проанализировать и воспеть с позиций сегодняшнего дня. И вот мне кажется, что если первая половина этой задачи решена в опере Клебанова более или менее убедительно, то вторая с самого начала приняла ложное направление.

Справедливости ради скажем — не только у Клебанова. По нашим оперным сценам все еще расхаживают прямолинейные, «плоскостные» персонажи, иллюстрирующие и демонстрирующие сюжеты Октября. Рожденные на 30–40 лет позже (а в искусстве возраст измеряется не как в жизни; старшие — те, за которыми больше традиций), они кажутся много, много младше своих художественных собратьев — краснозвездных всадников Гайдара, ироничных и нежных конармейцев Бабеля, безрассудно горячих и уже умудренных Октябрем героев Фадеева, Островского, Фурманова, Вишневского, Шолохова. Одни из них были просто стихийно, от природы невероятно талантливы (к таким принадлежал и Губанов). Другие, помножившие незаурядный инстинкт политического деятеля на теоретическое и практическое, «с винтовкой в руках», обучение диалектике революции, олицетворяли собой лучшие черты «комиссарской породы» — нашей партийной интеллигенции (к таким принадлежал Хромченко). И все вместе они составляли то «русское чудо» — в том числе и чудо искусства! — над разгадкой которого вот уже полвека почти бьются социологи и психологи всего мира.

Настоящий художественный анализ не сводим ни к социологии, ни к психологии, но неизбежно заключает их в себе. Потому-то искусство способно стать могучей линзой, через которую смотрит человек на экран жизни. Искусство — между человеком и жизнью. Оно нужно, чтобы виденное сто раз мы увидели бы на экране как в первый раз.

_________

1 И это, между прочим, отлично ощущают и некоторые так называемые простые слушатели. Харьковская газета «Красное знамя» опубликовала 26 февраля с. г. подборку слушательских впечатлений. Они разные: одним сочинение нравится, другим нет. Это естественно. Естественно и то, что я позволю себе процитировать те строки, которые кажутся мне наиболее соответствующими истине: «Опера Д. Клебанова, — пишет инженер-физик Ю. Коган, — не совсем отвечает требованиям, предъявляемым современной опере... Медленно разворачивается сюжет, расплывчаты музыкальные характеристики действующих лиц, иллюстративны отдельные сцены (например, сцена поезда в последнем акте)».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Партии дали мы слово 7

- С «Интернационалом» 9

- Томас Манн о кризисе буржуазной культуры 15

- Торжество жизнелюбия 39

- Семь вечеров — семь спектаклей 40

- Революционно-романтическая опера 48

- Поиски продолжаются 52

- Счастливого пути, Баранкин! 58

- После долгого забвения 61

- Из автобиографии 67

- Большое сердце художника 76

- Первая валторна Ленинграда 85

- В классе рояля 88

- Тосканини в студии грамзаписи 91

- Из дневника пленума 95

- Беречь культуру народного пения 102

- Алябьев и башкирская народная музыка 105

- Письма к П. И. Чайковскому 116

- Песни Палеха 123

- Белорусская музыка сегодня 130

- Молдавский юбилейный 133

- Яначек и русская музыка 136

- Друзьям 143

- От друга 146

- Дирижер и опера 147

- Журнал, авторы, читатели 149

- Хроника 152