цифически баритональную «благородную» оперную кантиленность, трудно отделаться от ощущения какой-то неподвижности, статуарности. Слова повествуют о простоте и человечности («Все это Ленин так просто говорил»), а музыка, кажется, звучит у подножия памятника. Она, несомненно, выражает торжественную любовь к вождю, но по ней мы ничего не можем узнать об индивидуальности человека, поющего эту любовь. Дана идея, ситуация, но не конкретный неповторимый характер — «этот, как сказал бы старик Гегель...»

Аналогичную реакцию, как мне кажется, вызывает и другой развитый вокальный монолог героя — предсмертный — о восходе солнца, о том, что родина представляется ему расцветающим садом. Не будем особо требовательны к словам, хотя как-то не вяжутся «беллетристические символы» с этим человеком. Но еще менее вяжется с его обликом музыка. Замысел автора понятен: ему хотелось избежать риторики, показать «светлоту» образа. Отсюда, вероятно, и длительные трели, и красивые энгармонические перекраски звуков, и поэтические переливы арфы. В принципе подобная «лирическая модуляция» персонажа в последние мгновения жизни не только возможна, но, как известно, нередко встречается в искусстве. Однако смерть Губанова, именно Губанова, была необыкновенно простой, мужественной и страшной. И наверно, музыке, сильной музыке (да, в такие минуты должна брать слово сильная музыка!) высказать бы все, что — не подумал, не успел бы подумать — почувствовал он в этот миг. И гордость: «Знаю, лежать достоин я с легшими под красным флагом». И горечь: «Но за что ни лечь — смерть есть смерть...»

Так лишний раз подтверждается известное: у каждого жанра — свои законы. Трафаретно понятая оперность обернулась против правды героического характера: не лирические видения, а пламенное обобщение революционного духа подсказывает здесь ситуация.

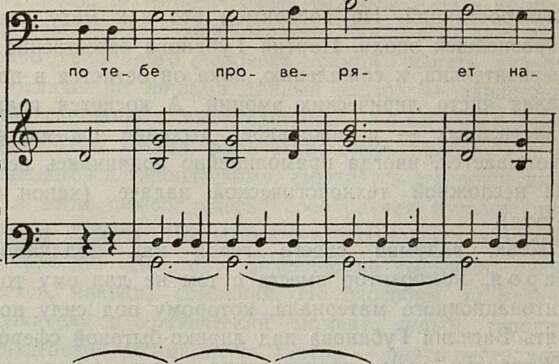

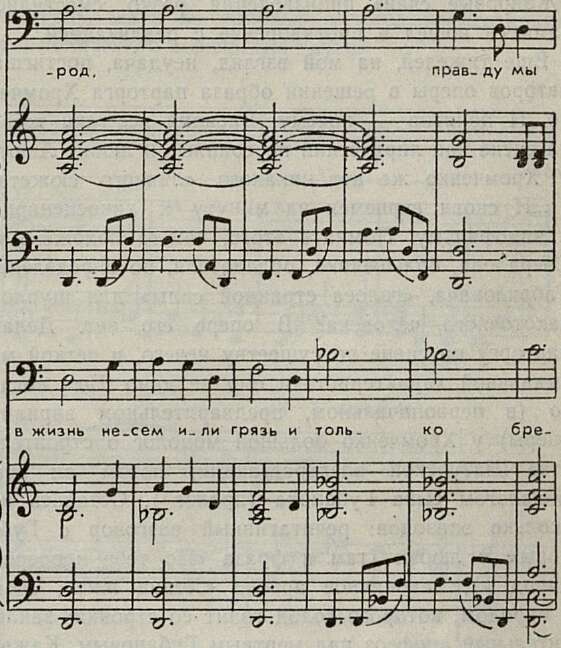

И таких просчетов, крупных и мелких, немало в опере. Вот одна, пожалуй, ключевая фраза. Рубящий всю ночь деревья, измученный, обессиленный, Губанов повторяет слова парторга Хромченко: «По нас проверяет народ, правду мы в жизнь несем или грязь и только брешем о правде». Психологически достоверный штрих! В этой фразе привлекает ораторский «профиль» — широта распева и одновременно лапидарная плакатность (начальная кварта с последующим! «валторновым» восхождением к III ступени лада). Но недостает ей сердечной убежденности, живой индивидуальности интонации — опять «этого», конкретного, данного.

Словно ощущая недостаточную художественную убедительность главной, героической линии сюжета, композитор стремится насытить героикой фрагменты лирические — дуэт Василия с Анютой, терцет его с Анютой и Катей. Не во всем удовлетворяет здесь текст: в любовном объяснении героев, например, ласковые обращения («касатка», «ягодка») переме-

Нотный пример

жаются почти лекторскими репликами об огнях электростанций. Но воспримем это как мету своеобразнейшей эпохи. Партия Губанова естественна и выразительна, к сожалению, пока он остается в пределах чисто лирических эмоций. А коснется гражданственных — и вокальное дыхание сжимается, сковывается, иногда прямолинейно подчиняясь весьма несложной технологической задаче (канон из дуэта).

Итак, задумав своего героя как подлинного героя, композитор вместе с тем не дал ему того интонационного материала, которому под силу поднять Василия Губанова над лирико-бытовой сферой. «Жанровые сваи» произведения резко сместились, замысел вошел в противоречие с реализацией.

Еще тяжелей, на мой взгляд, неудача, постигшая авторов оперы в решении образа парторга Хромченко. И понятно — почему. Василий все-таки живет на сцене как лирический персонаж: он любит Анюту. У Хромченко же нет никакого «личного сюжета».

...И снова вернемся на минуту к киносценарию, к кинофильму. Помните этого, чем-то похожего на Свердлова, большевика, обладателя, по определению Габриловича, «голоса странной силы» для щуплого чахоточного человека? В опере его нет. Делать парторгу на сцене по существу нечего, и четкой музыкальной характеристики ему не дано. Был когда-то (в первоначальном, предварительном варианте оперы) у Хромченко большой монолог о строительстве Шатурской электростанции; потом он стал монологом сына Губанова (пролог1). Осталось несколько эпизодов: речитативный разговор с Губановым о любви (там и фраза «По тебе проверяет народ...»); лаконичное ариозо «Ленин жив»; сцена с народом, которого голод гонит со стройки; заключительный апофеоз над мертвым Губановым. Кажется, все. Но дело не в количестве: на оперной сцене вовсе и не требуется все время совершать какие-то поступки. Пусть бы Хромченко «только» разговаривал с людьми, то есть только пел, но «голосом странной силы». Проще говоря, и парторгу, больше всего парторгу в опере Клебанова, несмотря на обилие лозунговых реплик (а может быть, благодаря им), не хватает художественной убедительности, индивидуальности, глубины. Его заключительные фразы: «Словно живой стоит Василий Губанов перед нами. Этот скромный, упрямый, нескладный, неистовый человек, о котором с гордостью можно сказать: коммунист!» — хорошие, выразительные фразы. Но — ничьи персонально. Общие.

А теперь вспомним настоящие слова из надгробной речи парторга Хромченко в кинофильме «Коммунист»: «Дорогие мои товарищи!.. Он пришел в нашу партию не в час торжества и победы, а в час, когда каждый боец на счету, когда быть членом партии — значит идти на смерть! Не пайков, не чинов ждал он от партии, он искал в ней правду, которую надо добыть с винтовкой в руках. И столько было в нем жизни, столько силы, веры... Но вот его нет, и он никогда не вернется...» Насколько же эти слова и само это обращение «Дорогие мои товарищи!», которое так под стать вожаку социалистической стройки, психологически точнее, содержательнее, индивидуальнее, чем фразы из рассказа сына Губанова, заимствованные авторами оперы для своего парторга. Уместные в патетическом «обрамлении» фильма (рассказ сына звучит без малого полвека спустя), они — опять тот же недостаток! — слишком беллетристичны здесь, у не вырытой еще могилы и, конечно, не в характере Хромченко, как не в характере «скромного, нескладного» Губанова — «красивый» монолог о расцветающем саде. Но, как и в монологе Губанова, существенней беллетристичкости слов беллетристичность самой музыки. В ней пробиваются массово-песенные, ораторские интонации, выразительные сами по себе, однако подчиненные дурно претворенной «эпиталамной» образности.

И возникает знакомое уже чувство: словно находишься у подножия памятника. Может быть, здесь, в финале оперы, в грандиозной хоровой ораториальной картине, оно и было бы уместным и оправданным — если бы перед нами действительно прошла частица настоящей, трудной, страшной, замечательной, великой жизни. Не только в прибаутках, разудалых хорах или хмельных песнях, но и в жаркой революционной мелодике, в будоражащем душу интонационном порыве, в страстном музыкальном утверждении идей и дел, во имя которых складывали горячие головы наши отцы...

К характеристике главных героев вплотную примыкает инструментальная сфера оперы. В ней три сравнительно развитых симфонических антракта: фрагмент после субботника (автор стремился утвердить здесь героическое начало, раскрыть пафос созидательного труда); поиски Василием избитой на болоте Анюты; картина ночной пурги, перерастающая потом — «сквозь» сцену Губанова с паровозной командой — в кульминационный эпизод рубки деревьев (с терцетом), и затем — вновь сквозь речитативную сцену — в тревожную музыку идущего на Шатуру эшелона1.

Наиболее многослойна картина пурги и подвига, в которой есть чисто инструментальная насторо-

_________

1 Пролог этот в спектаклях то снимают (26 февраля), то возобновляют. Театр пробует: лучше с ним? Или — лучше без него? Комментировать, по-моему, не надо...

1 Отметим еще раз мастерство композитора, пластично переводящего действие из оркестровой сферы в вокальную и обратно.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Партии дали мы слово 7

- С «Интернационалом» 9

- Томас Манн о кризисе буржуазной культуры 15

- Торжество жизнелюбия 39

- Семь вечеров — семь спектаклей 40

- Революционно-романтическая опера 48

- Поиски продолжаются 52

- Счастливого пути, Баранкин! 58

- После долгого забвения 61

- Из автобиографии 67

- Большое сердце художника 76

- Первая валторна Ленинграда 85

- В классе рояля 88

- Тосканини в студии грамзаписи 91

- Из дневника пленума 95

- Беречь культуру народного пения 102

- Алябьев и башкирская народная музыка 105

- Письма к П. И. Чайковскому 116

- Песни Палеха 123

- Белорусская музыка сегодня 130

- Молдавский юбилейный 133

- Яначек и русская музыка 136

- Друзьям 143

- От друга 146

- Дирижер и опера 147

- Журнал, авторы, читатели 149

- Хроника 152