дить, как, осваивая новые приемы, советские композиторы развивают сложившиеся традиции своей национальной музыки. Это всегда отличало художественную культуру нашей страны, крепкую тесной связью с предшествующим опытом искусства.

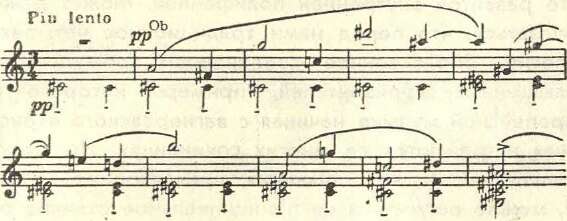

Ниже я попробую доказать, что таковы и интересующие нас симфонии. Пока же продолжим анализ. Вот другой отрывок из той же части симфонии Караева1:

Вряд ли можно отрицать своеобразную выразительность напевной мелодии гобоя, плавно развертывающейся,

Прим. 2

Вряд ли можно отрицать своеобразную выразительность напевной мелодии гобоя, плавно развертывающейся, несмотря на обилие широких скачков. В ней также применен принцип постепенного завоевания хроматического звукоряда с характерной неповторяемостью звуков. Основной тон остинатной гармонии — до диез. Интересно, что звуки гармонического сопровождения настойчиво избегаются в мелодии (в первом примере этого не было). Плавная линия как будто прорезывает гармоническую вертикаль, и ее звуки переходят друг в друга, явно не разрешаясь, не сливаясь с опорными тонами2. Тем не менее соотнесенность с главным тональным центром (до диез — ми диез) ясно ощущается на слух. Что же это — своеобразная «тональная додекафония»? Точнее, тональная двенадцатиступенная хроматическая система3.

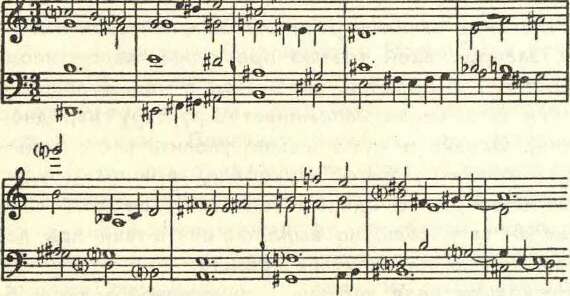

Подчеркнем, что известный принцип неповторяемости звуков, понимаемый додекафонистами догматически, может лишь предостерегать от немотивированного их повторения в пределах полной хроматической системы. При достаточно же протяженных мелодических линиях запрет повторения практически теряет свое значение (кстати, ведь и запрет параллельных октав и квинт в теории классической гармонии не исключает их оправданного применения). Приведем еще два примера, взятых на этот раз из симфонии Щедрина:

Прим. 3

Отдельные звуки выразительной флейтовой каденции, завершающей третью прелюдию, далее неоднократно повторяются, включаясь в новые ладовые ячейки (это вновь напоминает структуру народной песни). Однако и здесь можно уловить постепенный охват хроматического звукоряда, причем трудно решить вопрос о едином тональном центре: явно выделен звук соль, но выделен опять-таки при помощи только ритмических средств.

Несколько иная картина в энергичной токкатообразной линии скрипок, открывающей одиннадцатую прелюдию. Здесь господствует равномерное движение, и потому нет заметного ритмического выделения звуков. Но назвать эту линию атональной было бы неправильным. В роли местных, подчас причудливо сменяющих друг друга тональных центров выступают диатонические обороты, выявляющие звукоряд той или иной тональности (например, ре-минорное начало

_________

1В первых четырех тактах примера звучит басовая педаль на звуке до диез (большой и малой октавы).

2 Отметим, что при этом возникают определенные градации между консонированием (см. звук соль диез в такте 5 примера), жестким и мягким диссонированием.

3 Идея двенадцатиступенной хроматической системы, сохраняющей подчинение звуков главному тональному центру, была выдвинута в статье Ю. Холопова и обосновывалась им на примерах творчества Прокофьева (см. сб. Черты стиля С. Прокофьева»). По-видимому, эта мысль Холопова гораздо более применима к разбираемой нами музыке.

опорные звуки (например, ми бемоль в тактах 4–6 мелодии). Все это доказывает, что тонально рассредоточенная хроматическая система весьма далека от принципов собственно додекафонной техники1.

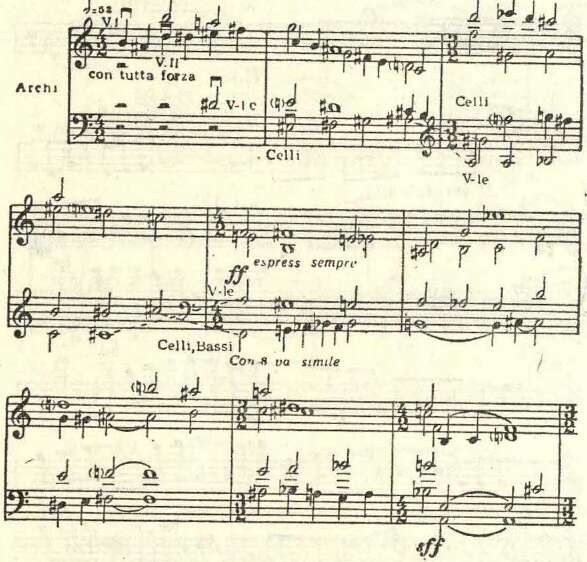

До сих пор речь шла в основном о структуре мелодии, написанной в двенадцатиступенной хроматической системе (полной или неполной). Но не менее важна и проблема одновременного звучания нескольких линий — проблема гармонических структур современной музыки. Снова предварительно обратимся к конкретному примеру, взятому из предпоследней, двадцать четвертой прелюдии симфонии Щедрина:2

Прим. 4

Этот фрагмент — один из наиболее выразительных и впечатляющих в симфонии. Плавное течение линий сплетается в текучую и насыщенную музыкальную ткань гармонического строения, но с богато развитой внутренней полифонией. Может даже показаться, что перед нами традиционное четырехголосие, образованное соединением хроматически насыщенных горизонталей, примеры которого в европейской музыке начиная с вагнеровского «Тристана» встречаются во многих сочинениях. Но, вслушавшись в эту, вне сомнения, превосходную музыку, можно ощутить и ее принципиальное отличие от внешне сходной с ней традиционной хроматической гармонии. Прежде всего, не прослеживаются ясные функциональные взаимосвязи отдельных аккордов, их тяготения к реальному или подразумеваемому тональному центру, представленному мажорным или минорным трезвучием. Композитор настойчиво избегает консонирующих терцовых аккордов, предпочитая острые диссонирующие столкновения звуков в созвучиях нетерцового или не чисто терцового строения; при этом каждая линия четырехголосия выдержана в описанной нами тонально рассредоточенной хроматической системе.

Но из этого не следует, что приведенный отрывок представляет собой лишь случайные, произвольные сочетания, никак не скоординированные в высшем синтезе. Такое мнение означало бы поверхностное восприятие музыки и нежелание по-настоящему услышать ее. Здесь на первый план выступают те средства, которые в классической «альтерационной» хроматической гармонии не были в достаточной мере использованы. В частности, огромную, если не решающую, роль приобретает взаимная градация диссонантной (фонической) напряженности созвучий: сгущения и разрежения сочетаний звуков, тонкое распределение интервалов, логика их последовательного движения, подчас капризные и прихотливые смены регистров отдельных голосов. Все это приводит в итоге к периодическим расширениям или сужениям «звукового пространства», контрастам острого (или, напротив, смягченного и просветленного) высокого регистра и неожиданно «включенных» глубоких басов...

Последовательно и целеустремленно средства новой. («неальтерационной») хроматической гармонии применены и в одном из тематически важных фрагментов первой части симфонии Караева:

_________

1 И, кстати, наоборот: строгое следование такому принципу, как неповторяемость звуков, нисколько не исключает возможности четкого тонального центра.

2 В начале примера приведены лишь партии струнных. В партитуре первые три такта звучат на фоне заключительного аккорда предшествующей прелюдии (характерное для данного цикла Щедрина «фактурное» наложение разделов формы).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- «Тост» 9

- Новые образы, новые средства 19

- В ответе перед народом 23

- Оперный дебют Эйно Тамберга 26

- Пытливый художник 32

- В Союзе композиторов СССР 35

- Тип изложения и структура 39

- Письма к родным в Болгарию 44

- Дмитрий Гачев 55

- Путешествие в Италию 58

- Из автобиографии 67

- Наука помогает педагогике 79

- Возможна ли "объективная интерпретация"? 84

- О моем учителе 89

- Наследник музыкантов-просветителей 94

- Воздействие огромного таланта 97

- Письмо Л. Годовского к Г. Нейгаузу 98

- Голосов янтарное сияние 100

- Там, где работают энтузиасты… 102

- «Варшавская осень» 1965 года 105

- Композитор-борец 115

- На Зальцбургском фестивале 118

- На музыкальной орбите 130

- Скрябин о себе 137

- Творческий итог 141

- Коротко о книгах 143

- Пять романсов 145

- Хроника 155