Прим. 5

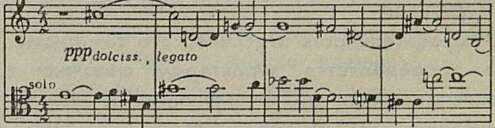

К напевной мелодии гобоя, звучащей вначале на фоне скромного гармонического остинато, вскоре присоединяется второй гобой. Постепенно все более терпким и насыщенным становится сопровождение (см. такт 9 примера), образующее в сочетании со звуками ведущего двухголосия плотные гармонии, в которых терцовая (трезвучная или септаккордовая) основа усложнена обостряющими тонами. Затем вступают басы и временно отключается высокий регистр, но вскоре плавное мелодическое восхождение как бы заполняет этот регистровый разрыв. В музыке слышно тонкое и выразительное дыхание, особый внутренний ритм, образованный, как и у Щедрина, сгущением и разрежением ткани, регистровыми контрастами, продуманным распределением интервалов.

Сказанное выше не означает, что в подобного рода гармонических системах совершенно исчезают функциональные взаимоотношения. Нет, «лазейку» для функционального объяснения любой хроматической гармонии можно найти всегда1. Однако ясно, что не они определяют внутреннюю природу развития; устойчивость или неустойчивость отдельных сочетаний становится не столько основой гар-

__________

1 В начальном построении последнего примера можно даже отыскать признаки фа минора.

монии, сколько конечным результатом их ритмических соотношений, степенью их диссонантной напряженности.

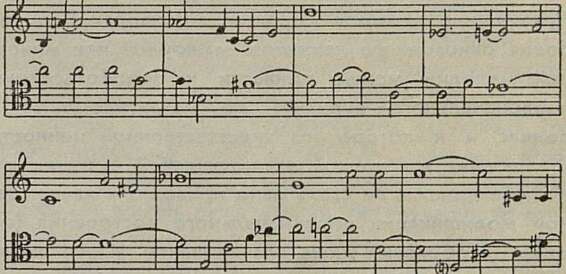

Сочинение музыки в полной хроматической системе требует большого искусства от композитора. Глубоким заблуждением было бы мнение, что любое сочетание хроматических линий в условиях тонально рассредоточенной композиции автоматически даст приемлемый результат. Пример немотивированного сочетания можно найти в шестой прелюдии симфонии Щедрина1:

Прим. 6

ppp dolciss. posibile, leguto

Можно подумать, что, сочинив длинную хроматическую тему, композитор далее просто переписал ее в ракоходном движении и, видоизменив ее ритмическое строение, соединил с первоначальным вариантом в одновременном звучании. В принципе, разумеется, это вполне возможно. Однако в данном случае в последовательности звуков и интервалов не ощущается внутренней логики — они сменяют друг друга случайно, а целое производит впечатление искусственно сконструированной комбинации. Возможно, впрочем, что у композитора был здесь какой-то специфический замысел, так и оставшийся неясным.

_________

1 Приведены лишь основные линии флейты и тромбона, которые звучат на фоне чисто шумового сопровождения четырех барабанов и ударов скрипок смычком по корпусу.

Кстати, о полифонических приемах. Коренное изменение ладотонального облика тематизма не могло не породить и специфических методов его развития. Однако — не всегда совершенно новых. В современной хроматической музыке возродились некоторые приемы полифонического стиля, если и не забытые совсем, то долгое время не игравшие заметной роли. Именно таковы приемы обращения и ракоходнйго движения, которые, как известно, были разработаны в полифонии строгого стиля, где отсутствует четко определенный главный тональный центр, а нередко даже возникают (в рамках диатоники, конечно) рассредоточенные ладовые системы с множественностью тональных центров и и завуалированными тяготениями созвучий.

Выразительность классического тематизма во многом определяется характером сопряжения строго фиксированных по направлению и абсолютных по величине интервалов мелодии (именно поэтому классическая тема легко запоминается и узнается). Применение приемов обращения (инверсия), а тем более ракоходного движения мажорной или минорной мелодии может привести к преобразованию первоначального варианта до неузнаваемости, а подчас и к потере его художественной ценности. В условиях же полной хроматической системы подобные приемы не столь явно приводят к качественной модификации первоначального построения (серии), но образуют лишь его варианты. И это понятно: ведь в таких условиях резкое и свободное изменение направленности отдельных интервалов, регистрового положения звуков отнюдь не воспринимается как искажение мелодии.

Возрождение временно забытых или почти забытых принципов организации материала подобно витку спирали исторического процесса, который нередко возвращает нас к пройденному пути, но на качественно ином уровне.

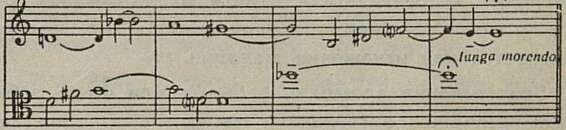

В обеих интересующих нас симфониях есть любопытные примеры использования этих принципов. Один из них можно найти в десятой прелюдии, открывающей третью часть симфонии Щедрина.

Это одна из лучших страниц симфонии, привлекающая своей суровой энергией. Вспоминаются протяженные grave старинной полифонической музыки и в то же время сосредоточенные пассакалии Шостаковича:

Прим. 7

Два проведения исходного восьмитактового построения начинают группу вариаций типа basso ostinato. Если сравнить эти два проведения, то легко заметить, что во втором нет ни одной новой ноты — просто голоса перемещены по правилам тройного контрапункта октавы. Но с одной важной особенностью: два крайних голоса (первоначально порученные вторым скрипкам и басам) в новом варианте периодически «обмениваются» отдельными, входящими в их состав тонами, как будто звуки «перепутываются», попеременно попадая то в один.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- «Тост» 9

- Новые образы, новые средства 19

- В ответе перед народом 23

- Оперный дебют Эйно Тамберга 26

- Пытливый художник 32

- В Союзе композиторов СССР 35

- Тип изложения и структура 39

- Письма к родным в Болгарию 44

- Дмитрий Гачев 55

- Путешествие в Италию 58

- Из автобиографии 67

- Наука помогает педагогике 79

- Возможна ли "объективная интерпретация"? 84

- О моем учителе 89

- Наследник музыкантов-просветителей 94

- Воздействие огромного таланта 97

- Письмо Л. Годовского к Г. Нейгаузу 98

- Голосов янтарное сияние 100

- Там, где работают энтузиасты… 102

- «Варшавская осень» 1965 года 105

- Композитор-борец 115

- На Зальцбургском фестивале 118

- На музыкальной орбите 130

- Скрябин о себе 137

- Творческий итог 141

- Коротко о книгах 143

- Пять романсов 145

- Хроника 155