обычно измененное, неточное) соответствующего музыкального материала. Так, в Прологе и Эпилоге дуэт Ийге и Пеэтера звучит на фоне одной и той же песни матросов («Песня о Железном доме»); сцена-дуэт молодых людей в первом акте (Пеэтер стоит у штурвала, Ийге — рядом с ним) перекликается со сходным лирическим эпизодом в третьем; таким же образом можно сопоставить столкновение матросов с хозяевами в первом акте и восстание в третьем и т. д. Обрамляющие оперу Пролог и Эпилог не только формально, но и по смыслу придают ей в целом большую законченность. В Прологе Ийге, пришедшая в лагерь на свидание с Пеэтером, уговаривает его уйти с ней в город (она может добиться его освобождения). Прежде чем ответить ей, Пеэтер вспоминает обо всем, что привело его сюда: воспоминания и составляют содержание трех актов оперы. Эпилог продолжает эту дуэтную сцену. «До тех пор, пока существуют ограды из колючей проволоки, по обе их стороны люди находятся в неволе, — отвечает Пеэтер. — И колокола возвещают о новой войне людям, которые не хотят видеть, не хотят оглядеться вокруг и бороться против страшной опасности». Но для зрителя его слова уже звучат как итог всего повествования, как ясно и прямо высказанная идея произведения.

Четкость композиционной структуры в масштабах оперы или балета (или хотя бы на протяжении очень значительных разделов, например отдельных актов) — это, по-видимому, одна из характерных тенденций музыкального театра именно XX века1.

Ни в прошлом столетни, ни тем более два века назад композиторы не проявляли обычно столь большого внимания к построению крупных оперных разделов или даже оперы в целом по принципам

_________

1 Как общеизвестный образец можно назвать здесь «Воццека» А. Берга; среди произведений советских авторов сошлюсь на прокофьевского «Шута», который построен как огромное тринадцатичастное рондо. Наконец, укажу на «Балет-симфонию» Тамберга, имеющую ясную форму трехчастного симфонического цикла.

форм, сложившихся в инструментальных жанрах. Основой общего «плана» была драматургия либретто. Специфически музыкальные закономерности имели формообразующее значение, как правило, лишь в более скромных масштабах отдельных «номеров» или сцен.

Правда, потребность расширения музыкальных связей, усиления драматургической и структурной роли собственно музыкальных принципов развития ощущалась уже давно. Так появлялась забота о тональной замкнутости оперы и о единстве тонального развития на протяжении всей партитуры, так взаимодействие мощной интуиции и тончайшего интеллекта давало уникальные по форме сцены в операх Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского. Но не случайно же, отыскивая такие примеры и восхищаясь ими, мы рассматриваем их как редкость, как нечто из ряда вон выходящее!1

Все разросшееся «отступление» потребовалось для утверждения важной для нашей темы мысли: в композиции «Железного дома» Тамберг идет по пути, на котором были сделаны многие интересные находки в современной опере: он конструирует произведение все целиком, укладывая свободное, непрерывное развитие музыки и действия в рамки достаточно строгой и весьма отчетливой формы2.

Следует иметь в виду: «трехчастность», «симметрия» или «рондо» в масштабах оперы и в обычном виде не одно и то же, в первом случае эти структуры гораздо свободнее, «приблизительнее»: важны здесь не мелкие подробности, а лишь общий принцип, план расположения частей. Поэтому симметричная планировка материала в «Железном доме» не препятствует гибкости и естественности его изложения, непринужденности развертывания событий. Музыкально-драматургическое развитие действительно сквозное, непрерывное, образующее одну гигантскую «волну» (от первых стычек моряков с хозяевами в первом акте до восстания в третьем), в известной степени оказывается свободным от «оков формы», как бы не связанным с симметричным порядком следования музыкального материала и сценических ситуаций. Постепенный рост напряжения приводит к общей кульминации в третьем акте, который приобретает таким образом значение смыслового драматургического центра.

Второй же акт, центральный по месту в композиции, драматургически выполняет обратную, тормозящую действие роль (остановка судна в порту оказывается не только буквально, но и в переносном смысле задержкой движения).

Единство, в крупном плане обеспечиваемое стройностью, законченностью композиции, в самом музыкальном материале основано на тонких мелодико-интонационных связях большинства ведущих тем. В этом отношении весьма интересно выполнены характеристики важнейших противоборствующих сил и отдельных действующих лиц оперы.

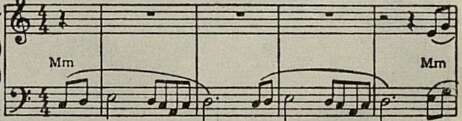

Едва ли не главный ее герой — матросы (собственно говоря; это ведь те же рабочие, народ). Спокойно-суровая тема матросской «Песни о Железном доме» с первого же появления создает образ значительный, сильный, эпически весомый:

Прим. 1

Мужской хор

В общем характере мелодии, в строгости «адового колорита (полутоновых ходов здесь почти нет), в складе двухголосия совершенно явно ощутимы черты эстонской мужской хоровой песни. «Песня о Железном доме» впервые появляется уже в Прологе и многократно проходит на протяжении оперы; в различных ситуациях ее звучание преображается, приобретает временами более мрачную, даже трагическую окраску (в третьем акте), но в целом облик ее достаточно устойчив.

Очень хороши и другие хоровые эпизоды, всегда мелодически определенные и естественно возникающие по ходу действия. Вместе с «Песней о Железном доме» они создают рельефный, запоминающийся образ «тружеников моря».

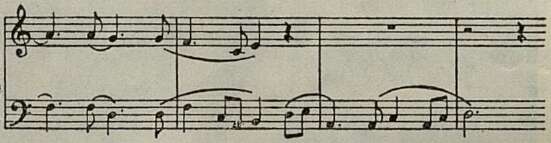

Вокальные партии отдельных действующих лиц основаны частью на широком ариозном пении, зна-

_________

1 Здесь нет возможности останавливаться подробнее на этом вопросе, чтобы объяснить причины явления, обосновать важнейшие и наиболее естественные пути образования таких крупномасштабных структур и указать наиболее типичные их формы. Уже из существующего творческого опыта можно сделать предположение, что наиболее лшзнеспособными будут те из музыкальных структур, которые имеют много общего с композиционными структурами других видов искусств (или имеют прямые соответствия в них): крупная репризная трехчастность, многочастная симметрия, рондообразность тут гораздо вероятнее, чем, скажем, цикл типа прелюдия-фуга или тема с вариациями.

2 О стремлении к сквозному музыкальному развитию говорил и сам композитор, рассказывая о работе над оперой. См.: М. Оя. «Железный дом». «Советская музыка» № 12, 1964.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- «Тост» 9

- Новые образы, новые средства 19

- В ответе перед народом 23

- Оперный дебют Эйно Тамберга 26

- Пытливый художник 32

- В Союзе композиторов СССР 35

- Тип изложения и структура 39

- Письма к родным в Болгарию 44

- Дмитрий Гачев 55

- Путешествие в Италию 58

- Из автобиографии 67

- Наука помогает педагогике 79

- Возможна ли "объективная интерпретация"? 84

- О моем учителе 89

- Наследник музыкантов-просветителей 94

- Воздействие огромного таланта 97

- Письмо Л. Годовского к Г. Нейгаузу 98

- Голосов янтарное сияние 100

- Там, где работают энтузиасты… 102

- «Варшавская осень» 1965 года 105

- Композитор-борец 115

- На Зальцбургском фестивале 118

- На музыкальной орбите 130

- Скрябин о себе 137

- Творческий итог 141

- Коротко о книгах 143

- Пять романсов 145

- Хроника 155