чительно больше — на гибком речитативе. Он почти целиком господствует, например, в партиях капитана, судовладельца Ханзена. Их оркестровые характеристики, мелодически острые, трудно интонируемые, запоминаются по оборотам с широкими интервалами (нона, септима). Наоборот, тематизм Есся — живого, остроумного матроса (впоследствии он станет во главе восстания) — складывается из интонаций жанрово-бытового, песенного типа, порой с фольклорным оттенком. Существенно, однако, что резко контрастные образы, представляющие два полярно противоположных социальных мира, выступают как внутренне связанные стороны одного художественного явления: контраст музыкальных характеристик не приводит к смысловой несовместимости. (Качество это представляется немаловажным достоинством музыки Тамберга, и было бы ошибкой думать, что оно присуще всякому сочинению или есть нечто само собой разумеющееся. Подобно тому как теоретики, анализируя проявления контраста, нередко подчеркивают лишь средства достижения этого эффекта и оставляют без внимания моменты общности, композиторы не всегда заботятся о внутренней объединенности контрастных образов. Так возникает «инородное» построение; вместо контраста появляются резкие стилевые и смысловые противоречия. Случаи такого рода в изобилии можно наблюдать, например, в советских операх 20–30-х годов; впрочем, и сейчас это не такая уж редкость.)

В самом принципе интонационно-контрастной обрисовки персонажей ничего нового, конечно, нет. Более того, «столкновения двух остроконфликтных интонационных сфер, характеризующих» что-либо противоположное (добро и зло, жизнь и смерть, народ и тиранов и т. д.), стали не только музыковедческим шаблоном, кочующим из статьи в статью. Сам прием этот («положительный герой» — диатоника, «предатель» — извилистый хроматизм, «враждебные силы» — додекафония) при своей несомненной естественности (и даже в известной мере именно благодаря ей) становится нередко штампом, схемой.

Опасность такой схематичности в опере увеличивалась из-за соответствующих качеств литературно-драматургической основы. Обрисовка большинства центральных фигур «Железного дома» выглядит несколько однозначно; в поведении таких персонажей, как, скажем, редер Ханзен и капитан, с одной стороны, или Пеэтер — с другой, есть немалая доля некоей изначальной предопределенности. В значительной степени из-за этого бледна партия главного героя оперы — Пеэтера. Более интересными оказались характеры, в которых эта «заданность» ощущается слабее (а также отдельные образы «второго плана»— Ессь, Салли). Такова дочь капитана Инге; роль ее — одна из наиболее разносторонне и ярко очерченных. В ее партии запомнились довольно многочисленные распевные эпизоды: например, ариозо вальсового характера в объяснении с Ханзеном (в первом акте) и в дуэте с Пеэтером (в конце третьего акта). Вообще образ этой героини, «трудный», внутренне двойственный, выписан психологически тонко. Девушка любит молодого штурмана, но чувство это отнюдь не слепо, и не безрассудно. Сложность мотивировки ее поступков обнаруживается, например, в одной из сцен второго акта.

Матросы, отказавшиеся везти оружие, собрались на прощание в небольшом кабачке. Здесь же редер и капитан: им не удалось набрать новую команду, и они пытаются вернуть матросов на судно. Ханзен решает использовать для этого Ийге: если ей удастся уговорить Пеэтера, за ним пойдут и остальные. Во время их объяснения Ийге не лжет, когда говорит о своем чувстве (она же действительно любит Пеэтера), но все-таки она и не вполне искренна: ею руководит ведь не только любовь, она сознательно старается «завлечь» штурмана, помогая отцу и судовладельцу. Соответственно двойственна и основная тема героини, где соединены напевные обороты, кое в чем родственные матросским хорам, с широкими мелодическими ходами, типичными для оркестровых характеристик капитана и редера.

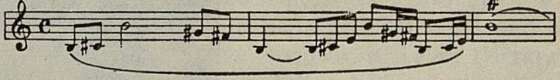

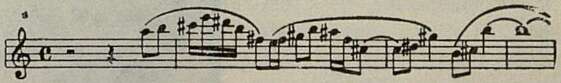

Органичность этого сочетания объясняется отчасти тем, что во многих, казалось бы, очень несхожих мелодиях важным (а иногда главенствующим) конструктивным элементом служит оборот, включающий секундовый ход и более широкий интервал (такие обороты из трех звуков называют иногда «трихордами в кварте», «трихордами в септиме» и т. д.). Чтобы уловить суть этой общности, достаточно сравнить две следующие (разные по значению) темы с мелодией «Песни о Железном доме»:

Прим. 2

_________

1 В этой сцене также звучит вальсовая тема. Для образа Ийге такая жанровая характеристика вполне органична: выше уже были отмечены аналогичные моменты в ее партии в первом и третьем актах. Однако в данной ситуации вальс производит впечатление малооригинального музыкального решения, кочующего, особенно после «Войны и мира» С. Прокофьева (вальс Наташи и вальс-обольщение Курагина «С той поры, как я встретил вас...»), из оперы в оперу.

Подобного рода конструктивные внутритематические связи в музыке «Железного дома» играют огромную роль: так осуществляется единство бытовых (песенных, в частности) интонаций с мелодикой внежанрового характера и с речитативным материалом. Между тем создание такого единства — задача далеко не простая и в условиях современной оперы чрезвычайно важная, быть может, важнейшая.

Опера как таковая немыслима сегодня без сложной драматургии, развитых музыкальных форм, без высокой степени обобщенности музыкального языка, в первую очередь мелодии. В свое время у нас много и часто говорилось о «разрыве» между языком «массовых» жанров и «серьезной» музыки. Но при этом забывали, что в определенной (и очень значительной) степени различия эти не только неизбежны, но и необходимы в силу жанровой специфики разных областей искусства. Роман или поэма невозможны без особых приемов описания персонажей (приемов, непригодных в коротком рассказе или юмористической сценке), без особого отбора лексических средств и т. п. Точно так же в симфонии специальные формы изложения, методы музыкально-драматургического развития требуют, как известно, и специального тематизма, потенциально способного к разного рода изменениям, преобразованиям. Для песни же характерен тематизм совсем иного типа. Она, как и танец и вообще «музыка быта», — своего рода повседневная обиходная речь; язык симфонии иной и по составу и по внутренним своим законам. Оговорюсь. Во-первых, аналогия эта между музыкой и литературой, конечно, условна. Во-вторых, яснее ясного, что между «серьезной» музыкой и музыкой бытовой нет абсолютно непроходимой «пропасти», как нет ее, скажем, между литературным и разговорным языком. Более того, именно сближение и взаимопроникновение жанров, (например, сближение литературной и бытовой речи), новые «сцепления» прежде разнородных элементов — один из плодотворнейших путей обогащения форм искусства. Но этот процесс не хаотичен и не произволен. Выражаясь фигурально, он течет по руслу, берега которого суть закономерности разных жанров.

Где-то в противоположности (условно говоря) песни и симфонии коренится сложность оперы как жанра синтетического, призванного соединить все роды музыки. Трудность этой задачи, опасность, прямого столкновения разножанровых элементов, видимо, хорошо понимает и чувствует Тамберг. Особенно остро проблема соединения разнородных ин-

Сцена из второго акта

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- «Тост» 9

- Новые образы, новые средства 19

- В ответе перед народом 23

- Оперный дебют Эйно Тамберга 26

- Пытливый художник 32

- В Союзе композиторов СССР 35

- Тип изложения и структура 39

- Письма к родным в Болгарию 44

- Дмитрий Гачев 55

- Путешествие в Италию 58

- Из автобиографии 67

- Наука помогает педагогике 79

- Возможна ли "объективная интерпретация"? 84

- О моем учителе 89

- Наследник музыкантов-просветителей 94

- Воздействие огромного таланта 97

- Письмо Л. Годовского к Г. Нейгаузу 98

- Голосов янтарное сияние 100

- Там, где работают энтузиасты… 102

- «Варшавская осень» 1965 года 105

- Композитор-борец 115

- На Зальцбургском фестивале 118

- На музыкальной орбите 130

- Скрябин о себе 137

- Творческий итог 141

- Коротко о книгах 143

- Пять романсов 145

- Хроника 155