Прим. 6

Секвенции Сибелиуса можно сравнить с параллелизмами, свойственными древнему стихосложению у финнов и эстонцев: ведь редко когда в «Калевале» или «Калевипоэге» встречается стихотворный ряд без следующего за ним поэтического параллелизма.

Весьма характерно для Сибелиуса и частое применение органных пунктов. Они не только служат цели нагнетания драматического напряжения, но и передают прелесть возвышенно-спокойного душевного состояния, свойственного эпосу. Любопытно, что свою «Сагу», сочиненную в 1892 году и рисующую легендарно-фантастические образы, Сибелиус коренным образом переработал в 1906 году, увеличив притом и так немалую роль органных точек и выдержанных звуков.

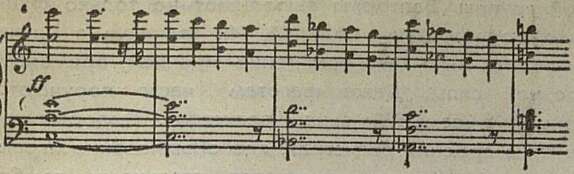

Палитра художника-эпика должна отличаться особой красочностью. В этом отношении немало интересного содержит в себе уже первая часть Первой симфонии. Здесь ладовая окраска впитывает в себя одновременно элементы и ми минора и параллельного соль мажора:

Прим. 7

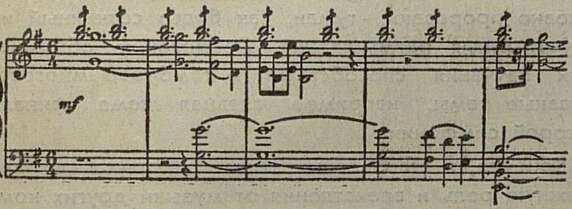

То, что Сибелиус умел добиваться красочности при ярко выраженном диатоническом мышлении, выдвигает его на особое место среди современных ему западноевропейских композиторов, чья музыка становилась все более хроматичной. Диатоническая прямота при всем богатстве оттенков придает музыке Сибелиуса мужественность и жизнеутверждающую силу, проступающую даже в самом «темном» из его полотен — в Четвертой симфонии. Любопытно, что диатонический характер носит и сопоставление композитором в одном из эпизодов этой симфонии двух тональностей (ми бемоль мажор и ля мажор), находящихся в интервале тритона — носителя максимальной напряженности в пределах тональной системы. Вот этот отрывок:

Прим. 8

В использовании гармонических красок Сибелиус стоит гораздо ближе к Мусоргскому, чем к импрессионистам. Колористические приемы никогда не становятся у него самоцелью.

Итак, микрокосмос (мотив, аккорд) и макрокосмос творчества Сибелиуса отличаются одинаковым сочетанием фантазии и логики. Это связь отдельной клетки со всем организмом.

Рассматривая фактуру произведений Сибелиуса, голландский исследователь С. Вестдейк правильно отмечает: «Свою позицию между гомофонией и полифонией, с определенным акцентом на первую, Сибелиус, видимо, желает подчеркнуть особой манерой писания в двух плоскостях, которую никто не назовет полифонической, но которая определенно не является и гомофонной в обычном смысле»1.

И тем не менее в музыке Сибелиуса немало полифонических моментов, заслуживающих внимания. Упомянем, например, о главной (пример № 5) и второй побочной темах в первой части Первой симфонии.

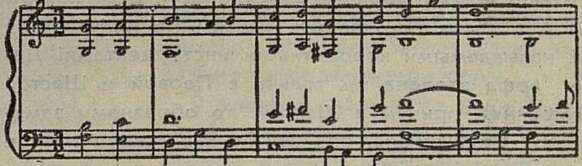

В партитурах Сибелиуса встречаются самые различные имитационные приемы и даже небольшие фугато. В начальных же разделах Шестой и Седьмой симфоний появляются свободные противопоставления мерно льющихся линий струнных. Такой тип полифонии был свойствен уже только позднему Сибелиусу. Вот в качестве иллюстрации несколько тактов из его Седьмой симфонии:

Прим. 9

Здесь бросается в глаза особенно тщательная продуманность отделки всей фактуры. Голоса со-

_________

1 S. Vеstdijk. De symfonieën van Jean Sibelius. Amsterdam, 1962, ss. 78–79.

провождения в Шестой и Седьмой симфониях уже не «нейтральны»: каждая нота наполняется смыслом, приобретает весомость. Особая нагрузка падает, конечно, на долю струнной группы.

Струнная группа с большой выразительностью использована уже в ранних произведениях Сибелиуса. Она не только выполняет свои обычные функции, но и создает необходимые композитору красочные эффекты. Незабываем едва уловимый, истинно сказочный шелест струнных divisi в симфонической поэме «Сага»! Особо насыщенной певучей звучности струнных добивается композитор в финале Шестой симфонии. Сибелиус, в юношестве мечтавший о карьере скрипача-виртуоза, постиг самую душу струнных. Очень часто он разделяет струнные на несколько партий, любит острохарактерную звучность pizzicato, но недолюбливает сурдины! Вероятно, засурдиненная звучность ассоциировалась в его сознании с размягченностью — качеством чуждым и его натуре и его Музыке.

Финский композитор Тауно Пюлккянен пишет: «Если струнные воплощают субъективные переживания, медь передает силу и мужество, то деревянные духовые приближают нас к природе. Чувствуя близкую связь симфоний Сибелиуса с его ощущением природы, мы понимаем, почему именно деревянным духовым принадлежит в них особая роль»1. Пюлккянен обращает также внимание на то, что деревянные духовые у Сибелиуса порою передают характер звучания народных инструментов.

Из духовых тембров Сибелиус отдает предпочтение гобою и фаготу, которым особенно часто поручаются выразительные соло. Но хотя в «Туонельском лебеде» Сибелиус написал для английского рожка, пожалуй, одну из самых благодарных партий во всей литературе для этого инструмента, он тем не менее в своих симфониях им совсем не пользуется. Бас-кларнету, введенному в партитуру Шестой симфонии, поручен для сольного исполнения лишь один-единственный небольшой мотив.

Итак, всегда добивающийся красочности композитор в своих симфониях совсем не пользовался так называемыми колоритными инструментами! Даже арфа введена им только в Первой и Шестой симфониях, причем в Шестой, по образному замечанию Пюлккянена, она звучит как «своеобразное кантеле».

Высказывание Сибелиуса: «Когда я вижу эти гранитные скалы, я знаю, почему я пишу для оркестра именно свойственным мне образом» — можно отнести в первую очередь к использованию им медной группы. Валторны выполняют не только функцию оркестровых педалей. Их звучание в низких регистрах вызывает ощущение мрачной, временами грозной силы. Даже фаготам часто поручаются терции в самых низких регистрах. Выдержанные звуки в средних регистрах, где обыкновенно играют валторны, нередко передаются стальному тембру труб. Такое предпочтение можно объяснить большой динамической эластичностью труб, способных к самым мощным crescendo. Тромбоны же играют у Сибелиуса только всей группой. Единственное веское высказывание первого тромбона мы встречаем в Седьмой симфонии, и то оно происходит на фоне, в котором участвуют и остальные два тромбона!

С особой выразительностью пользовался Сибелиус литаврами. В их партиях можно найти все — от тишайшего тремоло до громоподобных звукоизвержений. Литавры усиливают ритмические контуры многих тематических рисунков. Но чаще всего в отдаляющихся и наступающих волнах их рокота ощущаются затаенная тревога, благоговейный трепет перед великими силами природы.

Особая чуткость в использовании оркестра Сибелиусом выражается и в стремлении композитора к полидинамическим эффектам, к созданию ощущения просторности, многоплановости. Этим качеством он поражает уже во Второй симфонии, где в звучание проникновенной побочной темы врезается внезапный динамический пассаж, словно порыв бурного ветра в распахнувшуюся дверь. В первой части Четвертой симфонии светлые сигналы валторн словно прорезают туман, как будто сотканный из мучительных размышлений. Достижению объемности звучания способствуют и темброво многосоставные темы, например главная тема финала Второй симфонии.

Конечно, в становлении стиля Сибелиуса сыграли важную роль и впечатления от музыки других композиторов. Его отзывчивая натура впитывала в себя самые разнообразные влияния. Он восторгался не только Бетховеном, Брукнером, Чайковским, но и Иоганном Штраусом: он зачитывался Гомером, шведским символистом-психологом Стриндбергом и фантастом-романтиком Э. Т. А. Гофманом. Но он умел ассимилировать впитанные влияния, внутренне превращать их в новое, свое качество. Они обогатили его личность, но никогда не диктовали ему творческое направление.

Гораздо важнее ассимиляции влияний то, что Сибелиус не только прекрасно чувствовал свою эпоху, но часто даже предугадывал в своем творчестве отдельные пути развития музыкального искусства. Начав как поздний романтик, он тем не менее уже в «Куллерво» предвосхитил появление

_________

1 См.: «Uusi Musiikki lehti» № 9, 1955.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- От редакции 5

- Факты, возможности, цели 6

- Иллюзии и перспективы 11

- Стереофония. Ее будущее 18

- Юбиляра поздравляют 22

- Драгоценная простота 33

- Ночь 38

- Навстречу буре 43

- Из истории песни «Красное знамя» 53

- Музыка и сцена 62

- Саратовский оперный 73

- Им многое под силу 77

- «Новый балет Праги» 83

- Владимир Софроницкий 87

- О репертуаре молодых пианистов 95

- Итальянская песня на эстраде 98

- Король баритонов 103

- В концертных залах 107

- В повседневной работе 116

- От редакции 120

- Поговорим начистоту 122

- Что петь самодеятельности 125

- Несколько реплик 127

- Классик финской музыки 129

- Надежный фундамент 141

- Слабая работа 144

- Эстетические проблемы киномузыки 146

- Коротко о книгах 148

- Нотография 149

- Вышли из печати 150

- Хроника 151