обоих композиторов имеют ясно выраженный национальный характер. Но в музыке Сибелиуса особую роль играет влияние элементов народной музыки, сложившейся уже на финской почве. Очень часто встречаются у него «эпические» тактовые размеры 6/4 и 3/2. В размере 5/4 написана третья часть «Куллерво»; характер этого рунового размера

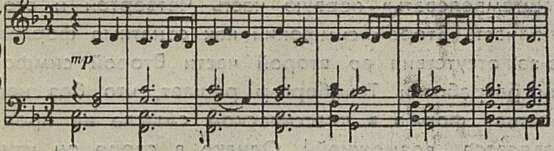

Прим. 1

с его замедлением на последних длительностях мог у него проявляться в самых неожиданных местах, в том числе даже в вальсовом ритме «Весенней песни» — одного из ранних (1894) симфонических произведений композитора:

Прим. 2

Эта неожиданно долгая кадансовая остановка на субдоминанте объяснима только влиянием руновых напевов. Не исключена возможность, что многие темы Сибелиуса с долго выдержанными начальными звуками имеют свой далекий первоисточник в кличах старинных рогов. В музыке Сибелиуса такие кличи постепенно набирают силу и завершаются энергичным акцентом. Простейшая формула этого приема имеется уже в начальных тактах симфонической поэмы «Финляндия»:

Прим. 3

По этому же принципу построены и главная тема Первой симфонии, и побочная тема первой части Второй симфонии, и многие другие. Даже в такой мелкой детали выражается склонность композитора к драматизации звука, а в конечном счете — к синтезу эпического и драматического.

Не только музыкальный язык, но и композиционная техника Сибелиуса связаны с творческими приемами слагателей рун. Их эпические распевания основывались на двутактных темах, которые, бесконечно повторяясь, варьировались мелодически и ритмически в зависимости от характера текста. По той же причине тема-двутакт могла распадаться надвое, и образующиеся в результате мотивы также могли повторяться уже вне зависимости друг от друга. Развитие повествования придавало каждому повтору темы или мотива свою эмоциональную окраску. Таким образом, с каждым руновым напевом могли связываться даже самые контрастные чувства и переживания.

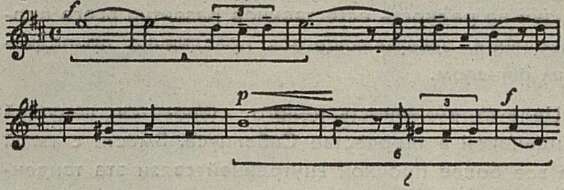

Лаконичные мотивы становятся исходными точками и при развертывании больших симфонических полотен у Сибелиуса. Постоянная тяга композитора к экономии и концентрации средств выражения из года в год все увеличивается. Идеальное «музыкальное произношение» представлялось ему в органической мотивной связи всего тематизма. Таким образом, любой мотив, появляясь постоянно в новых тематических образованиях, каждый раз приобретает новое качество и новый характер. Впервые такая техника последовательно применена Сибелиусом во Второй симфонии. Здесь вся ведущая тематика сводится в конечном итоге к двум мотивам-ячейкам (см. пример № 2): к восходящему или нисходящему поступенному ходу в пределах терции («а») или к выдержанному (или повторяемому, или обыгрываемому соседними ступенями) звуку, завершающемуся скачком вниз на квинту («б»). В первой части симфонии на мотиве «а» построены вступительные такты и главная тема, побочная же строится на более активном мотиве «6». Между главной и побочной темами, там, где в традиционной сонатной форме обычно отводится место для связующего материала, у Сибелиуса появляется еще одна тема у солирующих скрипок. Она особенно значительна, так как именно из нее в конце разработки вырастает кульминация. Она соединяет в себе оба мотива — «а» и «б»:

Прим. 4

Вслушиваясь в главную тему второй части с ее характером древнего сказа, исполняемую двумя фаготами в октаву, мы и здесь отметим присутствие мотива «а». Взглянув же на ее рисунок и прочитав ноты, отмеченные крестиками, в обратном порядке, мы обнаружим, что здесь скрыто начало ведущего образа первой части, указанного в примере № 2. Сибелиус пользуется и зеркальными и ракоходными оборотами своих мотивов:

Прим. 5

Такую же роль ведущего мотива играет тритоновый ход в Четвертой симфонии, а также поступенное восхождение в пределах квинты в Шестой. Особенно богата различными мотивными образованиями последняя симфоническая поэма Сибелиуса «Тапиола». И везде эти мотивы сводятся к одному единственному прообразу, состоящему из поступенного движения вокруг повторяемого звука.

Найденные композитором мотивы-ячейки стали жить своей жизнью: они — в сознании композитора — сами начали нащупывать себе форму. Сибелиус однажды так высказался по этому поводу: «Я хотел бы сравнить симфонию с рекой. Она возникает благодаря неисчислимым источникам, ищущим себе дорогу. Широко и мощно вливается река в море. В наши дни роются широкие русла для рек; но откуда же берется для них вода? Другими словами, не мотиву и не музыкальной идее предоставляется создать для себя форму. Определяя форму такой-то или иной, стараются ее «заполнить». Но откуда взять тогда воду — музыку?»1

Таким образом, форма в сознании Сибелиуса от мотива-ячейки, которая оживает, оплодотворяется фантазией композитора, вплоть до целостного сочинения выявляется в самом процессе развития музыкальной идеи. При этом она нередко принимает необычные (но всегда внутренне оправданные!) очертания. Уже первая часть Второй симфонии построена весьма оригинально в сравнении с традиционным сонатным allegro: активная роль предоставлена не главной, а побочной теме. Она, подобно кличу, врывается в созерцательно-спокойное начало симфонии и, став пружиной действия, вызывает к жизни на редкость естественное развитие всего произведения, завершающегося празднично приподнятым финалом.

Целеустремленность целого становится ведущей тенденцией в творчестве Сибелиуса. Вместе с тягой ко все более прочной внутренней связи эта тенденция привела в конечном итоге к одночастности Седьмой симфонии (в которой, однако, различимы и очертания обычных составных частей сонатно-симфонического цикла) и к «Тапиоле», целиком выросшей из одного единственного мотивного источника. Эти произведения наряду с музыкой к «Буре» Шекспира уже результаты данной эволюции. Но на пути к максимальной внутренней спаянности частей целого стоит и пятичастный струнный квартет «Интимные голоса», вторая часть которого вплотную при-

1 Цитирую по тексту доклада Э. Тавастшерны, прочитанного на международном музыкальном конгрессе в Ювяскюле (Финляндия) летом нынешнего года.

мыкает к первой, продолжая развитие материала ее побочной темы. Здесь и Пятая симфония: в огромной по размерам первой ее части практически уже слились воедино две части — сравнительно медленная и быстрая. (Медленная дает экспозицию и репризу сонатной формы, быстрая же заменяет собой разработку.)

Но, отклонившись от традиционной сонатной схемы, Сибелиус тем не менее всегда стремится к выявлению драматических противоречий, свойственных сонатности. Контрастирующие начала у него могут быть заложены даже в одном мотиве-ячейке. Тяга к выявлению противоречий и к их преодолению выдвигает именно сонатный принцип как важнейшее направление в мышлении композитора.

Танцбергер явно не прав, критикуя финского исследователя Сибелиуса Эйно Ройху за попытку «заштемпелевать» первую часть Четвертой и вторую часть Второй симфоний как сонатные формы. Из-за отсутствия во второй части Второй симфонии разработки Танцбергер решает, что без нее сонатная форма в классическом смысле не представляется возможной1. Однако в споре он упускает из вида, что для Сибелиуса была важна не традиционная структура сонаты, а ее диалектическая сущность. Сонатность, как определенное качество музыкального мышления, может выливаться в самые разнообразные формы. Она проявляется и во второй части Второй симфонии Сибелиуса, и если мы будем отрицать ее сонатность, то, логически следуя по этому пути, мы должны отрицать и симфоничность одночастной Седьмой симфонии2.

Стремление к разносторонней повторности выражается у Сибелиуса также в широком пользовании секвентностью. Но и секвенции имеют у него свое особое лицо. Сразу же очевидна разница при сравнении секвенций Сибелиуса и, скажем, Чайковского. В звеньях секвенций у Чайковского действует логика переходящих друг в друга гармонических функций в развитии одного мелодико-тематического построения. У Сибелиуса же, напротив, звенья секвенции, как правило, противопоставляются друг другу хотя бы в тональном отношении. Вот взятый наугад пример из Первой симфонии:

_________

1Е. Tanzberger. Ibid., S. 248.

2 Кстати, Танцбергер считает противопоказанным для сонатной формы и «широкий» темп первой части Четвертой симфонии. Но весьма медленна и первая половина первой части Пятой симфонии. В наше же время медленные темпы при сонатной форме стали обычным явлением, хотя бы у С. Прокофьева и Д. Шостаковича.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- От редакции 5

- Факты, возможности, цели 6

- Иллюзии и перспективы 11

- Стереофония. Ее будущее 18

- Юбиляра поздравляют 22

- Драгоценная простота 33

- Ночь 38

- Навстречу буре 43

- Из истории песни «Красное знамя» 53

- Музыка и сцена 62

- Саратовский оперный 73

- Им многое под силу 77

- «Новый балет Праги» 83

- Владимир Софроницкий 87

- О репертуаре молодых пианистов 95

- Итальянская песня на эстраде 98

- Король баритонов 103

- В концертных залах 107

- В повседневной работе 116

- От редакции 120

- Поговорим начистоту 122

- Что петь самодеятельности 125

- Несколько реплик 127

- Классик финской музыки 129

- Надежный фундамент 141

- Слабая работа 144

- Эстетические проблемы киномузыки 146

- Коротко о книгах 148

- Нотография 149

- Вышли из печати 150

- Хроника 151