Творчество молодых

A. Сохор

ДВЕ «ТЕТРАДИ» B. ГАВРИЛИНА

Наверное, никогда еще вокальный цикл не пользовался таким вниманием со стороны композиторов, как в последние годы. Тут, должно быть, сказывается общее для современной советской музыки влечение к более тесному и разнообразному по формам синтезу со смежными искусствами и прежде всего с искусством слова — поэзией. К тому же жанр вокального цикла дает большие возможности для конкретизации мысли (благодаря союзу с поэзией) и одновременно для обобщения, недостижимого в такой же мере в рамках одного романса (благодаря циклической форме).

Среди новых вокальных циклов много интересных произведений, есть несомненные большие удачи. В частности, к ним относятся, на мой взгляд, яркоталантливые вокальные циклы молодого ленинградца Валерия Гаврилина1 — «Немецкая тетрадь» для мужского голоса и фортепиано (слова Гейне) и «Русская тетрадь» для женского голоса и фортепиано (тексты народные).

Генрих Гейне — сравнительно редкий гость в советской музыке. Быть может, устарели его романтическая ирония и скрытая за нею страстная тоска по идеалу? Гаврилин убедительно опровергает подобный взгляд. Герои цикла — типичные романтики. Их поэтическим «парениям духа» противостоит окружающая житейская проза. И вот оказывается, что этот конфликт, знакомый по бесчисленным образцам искусства XIX века, трогает и сегодняшнего слушателя. Очевидно, есть в нем нечто существенное для многих эпох, включая современную; и оно будет жить, воскресая во все новых художественных творениях: ведь красота человеческой души никогда не примирится с мещанством, филистерством, воинствующей пошлостью.

Вместе с тем на примере «Немецкой тетради» видно, что возрождение романтического конфликта оправдывает себя при одном непременном условии: когда сохранена возвышенность, «идеальность» положительных образов. В этом смысл такого возрождения. В этом же «секрет» успеха молодого композитора.

Один из характерных для Гейне образов — природа, сочувствующая, сопереживающая поэту, — предстает в первом романсе «Осень». Открывает его фортепианное вступление — лаконичный «тезис»: мрачный хорал в низком регистре сменяется свирельными наигрышами в высоком. (Подобные наигрыши, каждый раз новые, звучат и в других номерах.) Это сама «неземная» чистота, противостоящая злу и страданиям, соединенная с частым ее спутником — хрупкостью (вспомним лирику С. Прокофьева!).

А далее, когда вступает голос, в его мелодии, одновременно распевной и «говорящей», слышится печальное раздумье. И тут же — эмоциональная вспышка: «Ветер, ветер листья рвет, рвет ветер, ве-

_________

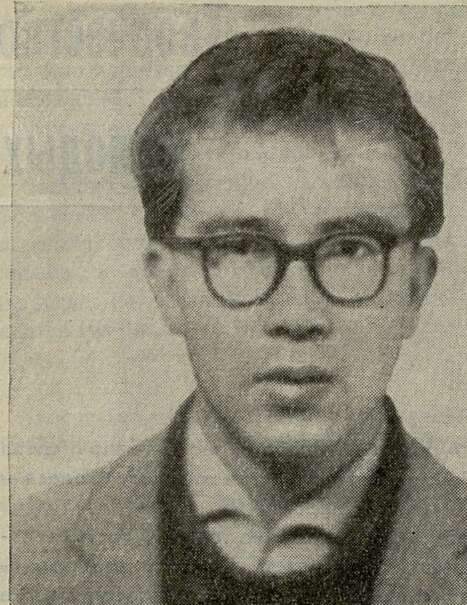

1 Валерий Александрович Гаврилин родился в 1939 году в г. Кадникове Вологодской области. В годы учения в Ленинградской консерватории, кроме «Немецкой тетради», сочинил симфоническую сюиту «Тараканище», шуточную кантату «Мы говорили об искусстве» (собственные слова), три квартета и другие. В 1964 году окончил консерваторию как композитор (класс О. Евлахова), представив «Русскую тетрадь», и как музыковед-фольклорист (руководитель — Ф. Рубцов) с дипломной работой о связях песенного творчества В. Соловьева-Седого с народной песней. Ныне — аспирант Ленинградской консерватории. С 1965 года член Союза композиторов.

тер листья рвет, ветер листья рвет...» Повторяющиеся слова произносятся убыстрение, учащенно (прием, который автор цикла использует неоднократно). Осенняя буря созвучна душевному смятению героя-романтика.

Не только фортепиано, но и голос берет на себя функцию звукописи, что тоже характерно для Гаврилина. Вокальная партия в его «Тетрадях», играя ведущую роль, богата разнообразными средствами интонирования. Основное из них — собственно мелодическое пение с аккомпанементом. Но рядом речитация, говорок, монодия без сопровождения, пение, лишенное вибрации («мертвым голосом»), разговорные фразы (без музыки), глиссандо (иной раз через 2–2,5 октавы), ненотированные возгласы и вскрики, причитания и т. д. Еще и еще раз убеждаешься в том, что поистине неисчерпаемы выразительные возможности древнейшего из музыкальных инструментов — человеческого голоса, когда им пользуются с любовью и пониманием.

В романсе «Осень» всего лишь четыре строки поэтического текста, да и нот немного, а содержание значительно. Способность человека тонко ощущать природу, сливаться с ее настроением выступает здесь как одна из привлекательнейших сторон романтического мировосприятия.

Другая тема в романсах «Милый друг» и «Гонец». Это любовь, застенчивая и самоотверженная. В «Милом друге» разговор о ней согрет доброй усмешкой. Поэт слегка подтрунивает над влюбленным приятелем, у которого сердечный жар прожег дыру в жилете: в аккомпанементе звучат задорные приплясывающие фигуры, а в мелодические фразы голоса — светлые и теплые по интонации — вплетаются многочисленные поддразнивающие повторы слов (знакомый прием, обретающий теперь новый смысл). Кончается же каждый раз такое подтрунивание забавными «приговариваниями», которых нет у поэта: «A -у, a -у...». Все это мило, смешно и притом очень в духе гейневской лирики: чем сильнее и чище чувство, тем глубже оно скрыто за броней мягкого юмора (или горькой насмешки над собою).

По-иному, но тоже в романтическом ореоле предстает любовь в «Гонце». Перед нами нечто вроде баллады. Контрастно сопоставлены картины стремительной скачки на коне и горестные монологи героя, которому нет жизни без любимой. Яркая по материалу музыка не лишена концертной эффектности, хотя речь идет о серьезных, что называется, «роковых» чувствах. Традиционно условная романтическая тема становится, таким образом, поводом для создания красочного «зрелища». Вероятно, это можно объяснить: многие ли сегодня воспринимают всерьез короля Дункана и его златокудрую дочь... Однако подобная трактовка не в духе всего цикла.

Но вот возвышенные идеалы сталкиваются с реальной жизнью («Разговор в Падерборнской степи», «Ганс и Грета»), В первом из романсов спорят между собой мечтательный поэт и трезвый скептик. Романтику слышатся звуки сельского танца, охотничьего рога, пастушьей волынки, а его ядовитый оппонент безжалостно разрушает иллюзию: то хрюкают свиньи и горланит свинопас.

Эту коллизию Гаврилин раскрывает в лаконичных, точно найденных музыкальных образах. С одной стороны, ажурные наигрыши, нежные переборы и переливы звуков в высоком регистре:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- 1. Молчанов К., Прокофьев А. Комиссары 5

- 2. Галиев А., Чулюкин Ю., Шароев И. Семь цветов музыки 8

- 3. Сокольская Ж. Революции посвященная 20

- 4. Сохор А. Две "Тетради" В. Гаврилина 25

- 5. Гиппиус Е., Ширяева П. Из истории песни "Красное знамя" 31

- 6. Десятник Е. Запевала революции на Украине 41

- 7. Зелов Н. Они помогали бороться 47

- 8. Громов Арк., Шапировский Эм. У истоков 48

- 9. Холопов Ю. Формообразующая роль современной гармонии 51

- 10. От редакции 60

- 11. Глиэр Р. Письма к М. Р. Ренквист 62

- 12. д'Энди Венсан. "Папаша Франк" 75

- 13. Лист, Дюка, Роллан о Франке 81

- 14. Пазовский А. Музыка и сцена 84

- 15. Лемешев С. Из автобиографии 91

- 16. Барсов Ю. Без сопровождения 103

- 17. Яковенко С. Советскую песню - в консерваторию 105

- 18. Шахназарова Н. Симпозиум в Берлине 108

- 19. Г. П. Продолжение следует 113

- 20. Буковин А. "Эй, хлеб, хлеб черный!" 119

- 21. Нестьев И. Ювяскюльское лето 122

- 22. Шнеерсон Г. Наш друг Алан Буш 126

- 23. Буш Алан. Уот Тайлер 132

- 24. Житомирский Д. Проблемы советской оперы 135

- 25. Ауэрбах Л. Рассматривая проблемы программности 140

- 26. Баренбойм Л. Теория артикуляции Браудо 143

- 27. Поляновский Г. Хоры М. Коваля. Песни и хоры Г. Плотниченко 146

- 28. Новые грамзаписи 148

- 29. К 50-летию Октября 149

- 30. Говорят руководители театров и филармоний 149

- 31. Три вопроса автору 153

- 32. Из фотоальбома музыканта 156

- 33. Поздравляем юбиляров 158

- 34. Зим И. Через тридцать лет 160

- 35. А. Б. Новости из Клина 161

- 36. Брагинский А. Выставка-смотр 162

- 37. Гейбак М. Друзья из Цесика 163

- 38. Воротников В. Юным пианистам 163

- 39. Масленникова М. Танцы Сибири 163