та для виолончели и фортепиано, Сюита для виолончели соло, Скрипичная соната, два Струнных квартета и т. д. Очевидно, внутренняя теплота его музыки, полный сдержанности лиризм лучше всего раскрываются через напевный тон смычковых инструментов, наиболее близких по выразительности человеческому голосу. Ограничив себя подобной тембровой краской, композитор умеет раскрыть ее богатые эмоциональные возможности. Стремление предельно скупыми средствами достичь максимально высокого художественного результата — характерная черта его дарования.

Очень ярко проявилось это в одном из ранних, но примечательных произведений — Сюите для виолончели соло, состоящей из пяти контрастных, лаконичных по форме частей. Моторная тема первой части, прелюдии, как бы импульс к развитию. Слушая ее, с первых же тактов испытываешь чувство, которое охватывает путника, вышедшего в дальнюю дорогу. Вторая часть — броский и задорный марш. В нем есть что-то мальчишеское, особенно в озорной середине, исполняемой эффектным приемом col legno. В третьей части, арии, выразительна мелодика широкого дыхания, очень пластичная, с естественно возникающей кульминацией. Отлично использованы пустые струны в качестве пиццикатного аккомпанемента поющему смычку. Четвертая часть, каприччио, — характерное для Чайковского скерцо. Оно ассоциируется с яркими карнавальными образами: нечто вроде диалога Арлекина и Пьеро — задорно-насмешливые реплики первого сменяются косноязычными ответами второго. Отсюда прямой путь к гротесковым образам третьей части квинтета и второй — Виолончельного концерта. Наконец, интермеццо и финал — образец прозрачной и светлой лирики, «рисуемой», словно акварелью, флажолетами виолончели. Написать циклическую пьесу для сольного инструмента — труднейшая задача. Смеем утверждать: Чайковский доказал, что он отлично владеет «тайнами» виолончели.

Важным этапом в творчестве композитора стал Фортепианный квинтет. Не все в нем одинаково удалось, но искренность и серьезность авторского подхода вызывают уважение. В нашу задачу не входит разбор этого сложнейшего произведения, но и от него, безусловно, тянется какая-то ниточка к Виолончельному концерту. Та же сосредоточенная философская лирика, те же скорбные лирические образы (в квинтете, правда, обращенные как бы к самому себе и вызывающие иногда впечатление болезненности). Наконец, отметим еще раз гротесковый образ третьей части, от которого «рукой подать» до саркастических гримас концерта. Есть безусловное сходство и в приемах изложения, и в гармоническом языке (например, расходящиеся хроматические гармонии из третьей части квинтета встретятся и в концерте).

Однако обратимся к нему непосредственно. Эпиграфом к концерту мне хотелось бы поставить строчки поэта-солдата Николая Панченко:

...И я вернулся добрым великаном,

Одним из тех, в которых ребятишки

Швыряют безнаказанно снежки.

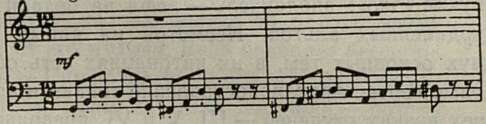

Этот мужественный образ шагающего по земле большого и доброго человека, защитника и страдальца за нее, возникает сразу — в медленной теме солирующей виолончели, которой открывается концерт. Эта тема сдержанна и проста, по-русски размашиста:

Пример

Простота мелодии необычна. Явно слышимый ее диатонизм оказывается расширенным почти до пределов двенадцатизвучия с опорой на политональный комплекс E-dur — f-moll.

Теме отвечают остродиссонантные, «агрессивные» аккорды оркестра, и она, как бы подчиняясь им, звучит все тише и сумрачнее. И тотчас же хоралом засурдиненной медной группы вступает до-мажорная побочная партия. Она воспринимается как ноктюрн, звучащий над спящей землей. Но этот ноктюрн-сон тревожен: то тут, то там раздаются трубные возгласы, на которые отвечают только эхо да чьи-то печальные вздохи:

Пример

Колорит музыки прямо глинковский. Великолепно звучит «эхо»: виолончель — арфа на педали трех засурдиненных альтов. Несмотря на явный контраст двух основных тем, в их интонациях есть общие ладовые черты: противопоставление тоники и комплекса трех низких ступеней — III, V и VI, превращение ха-

рактерной сексты главной партии в многократно повторяемую терцию середины побочной (обе интонации станут в дальнейшем основными «двигателями» развития). Наконец, еще одна сходная черта — обе темы в экспозиции завершаются одноименным минором, что придает музыке скорбный лирический тон.

Разработка резко меняет образный строй. Неожиданный тональный сдвиг, подчеркнутый фанфарами медной группы, зловещий синкопированный ритм пульсирующей терции, еще более напряженный политональный комплекс B-dur — e-moll — все это сообщает музыке черты гротесковости. Материал экспозиции до неузнаваемости искажается. Как будто под ударами гигантского молота дробится на отдельные мотивы главная партия. Вот, словно «подхлестываемая» ударами литавр, выколачивающих жесткими палочками высокое соль, понеслась в зловещем танце побочная тема. С каждой новой волной напряжение возрастает, и в предыкте, построенном на хроматизированном фугато, достигается кульминация. Кажется, будто видишь страшный сон, и лишь пробуждение спасает от неизбежной гибели.

Действительно, вдруг, как по волшебству, прекращается ужасающий вихрь разработки, и наступает реприза. Оркестр звучит таинственно и необыкновенно светло. На той же терцовой интонации перекликаются флейты, а на их фоне флажолетами виолончели проводится преображенная главная партия: она, словно омытая живой водой, выступает перед нами во всей своей одухотворенности, возвышенности. Это — поэтичнейшие страницы концерта. До чего же к месту здесь прием обращения темы! На pianissimo возникает в басу тремоло литавр, интонирующее ее основную попевку-шаг — нисходящую сексту ми-соль. Колорит оркестра достигает трепетной чистоты. Даже тональность репризы колеблющаяся — это и до мажор и ми минор, и если мы вспомним, что на стыке этих двух тональностей началась в экспозиции побочная партия, то объединение их в репризе покажется закономерным и естественным. Как далекое воспоминание о чем-то неизъяснимо прекрасном возникает у струнных вторая тема. В коде вновь возвращается основная мелодия в своем первоначальном варианте, но звучит она теперь тихо и скорбно.

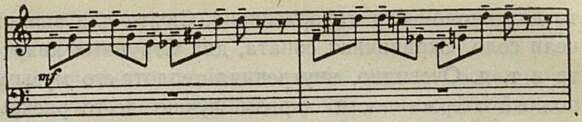

Allegretto начинается нарочито глуповатым мотивом солирующего тромбона. Ему вторит, словно поддразнивая, виолончель, искаженные интонации которой напоминают образ кривляющегося, гримасничающего паяца:

Этот саркастический дуэт разрастается в сатирически заостренную картину. Второй эпизод — шарж на венский вальс с типичными для него «залихватскими» интонациями. К сожалению, он значительно менее оригинален, так как напоминает соответствующие образы Малера и Шостаковича. К тому же развитие обеих тем не приводит к кульминации, а поэтому вызывает постепенное угасание интереса. Так что наибольшее впечатление оставляет начало Allegretto. Оно, повторяем, воссоздает яркий образ, одновременно и комический, и словно угрожающий (угроза чувствуется где-то подспудно). А в дальнейшем все это рассеивается. И возникает вопрос: на что или против чего «работает» здесь гротеск?

Третья часть относится, очевидно, к давно забытому жанру фантастического скерцо. Она представляет собой девяносто шесть вариаций на остинатный бас. Сделаны они с блеском и неистощимой изобретательностью настоящего мастера, хотя тема — диатонический пятитакг в натуральном миноре, — казалось бы, не дает богатых возможностей для развития:

Пример

Сухое pizzicato альтов, паутинная ткань пассажей солирующей виолончели и на этом фоне мерцающий ритмический перестук арфы ассоциируются с таинственным ночным колоритом. Переход обращенной темы в верхний регистр флейт похож на внезапно мелькнувший и исчезнувший луч света. Напряжение постепенно растет, музыка «заряжается» жестким синкопированным ритмом, мы словно попадаем в атмосферу бешеной вакханалии. Невольно на ум приходят пушкинские строки:

Домового ли хоронят,

Ведьму ль замуж выдают?

Страшный вихревой поток устремляется вверх и исчезает. Вновь возвращается таинственно-мерцающий колорит, но и он постепенно истаивает, и только

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- 1. Белорусец И. "Песня бойцов сопротивления" 5

- 2. Работу творческих союзов - на новый уровень 7

- 3. Манжора Б. За вехой - веха 13

- 4. Дашкевич В. Успех композитора 16

- 5. Сохор А. Массовая, бытовая, эстрадная... 20

- 6. Скребков С. Почему неисчерпаемы возможности классических форм? 26

- 7. Глиэр Р. Письма к М. Р. Ренквист 31

- 8. Пазовский А. Музыка и сцена 43

- 9. Лемешев С. Из автобиографии 55

- 10. Говорят деятели "Комише Опер" 61

- 11. Ступников И. Новая встреча со старой сказкой 69

- 12. Птица К. Большой русский талант 71

- 13. Рейзен М. Повысить требовательность 78

- 14. Г. Д. На международных конкурсах 80

- 15. Мильштейн Я. Всеволод Буюкли 82

- 16. Сигети Й. Заметки скрипача 89

- 17. Готлиб А. Давайте пробовать! 92

- 18. Динор Г., Цыпин Г. Готовим учителей пения 94

- 19. Земцовский И., Мартынов Н. На родине Мусоргского 98

- 20. Кужамьяров К. Двенадцать мукамов 104

- 21. Кельберг А. В рабочем порядке 106

- 22. Гольденштейн М. "Музыкальные следопыты" 108

- 23. Сосновская О. Лектор пришел в школу 111

- 24. Варшавская Р. Музыка и спорт 112

- 25. Еще раз о народных инструментах 113

- 26. Крейн Ю. Вспоминая Дюка 115

- 27. Вайсборд М. Музыкальные путешествия Чапека 120

- 28. Хаймовский Г. О творчестве и теории Мессиана 125

- 29. Холопов Ю. О творчестве и теории Мессиана 129

- 30. Лада О. Первый баритон 135

- 31. Коваль М. В стране фиордов 137

- 32. "Волки" 142

- 33. "Оле из Корамуна" 143

- 34. Мартынов И. Год Сибелиуса 144

- 35. ГДР. Опера Вагнера на экране 148

- 36. Болгария 149

- 37. Румыния 149

- 38. Чехословакия 149

- 39. Англия 150

- 40. Дания 150

- 41. ДРВ 150

- 42. Брагинский А. Звучит советская музыка 151

- 43. Землемеров В. Планы мастеров балета 151

- 44. Борисова С. Детский музыкальный... 153

- 45. А. Б. В нашем Доме... 155

- 46. Хенкин С. Семь дней на земле целинной 156

- 47. Поздравляем юбиляров 157

- 48. Смолич Н. "Тихому Дону" - 30 лет 158

- 49. Ткач Е. Баку - Кишинев 159

- 50. Михайлова Е. Молодость песни 160

- 51. Гости столицы 161

- 52. Шилов А. Друзья из Венгрии 162

- 53. Киселев М. Впервые в стране... 162

- 54. Премьеры 162

- 55. Павзун В., Покровский Н. Певица и педагог 163

- 56. Е. Т. Исполнилось... 163

- 57. Левтонова О. Таинственная сила "Страшного замка" 164

- 58. Комиссаров С. Прекрасное всем 165

- 59. Памяти ушедших. М. М. Габович 166