должны войти в традицию, с их результатами может знакомить своих зрителей и телевидение1.

В заключение о том песенном жанре, состояние которого законно вызывает сейчас наибольшую тревогу, — о массовой песне. Почему надо тревожиться за нее, специально заботиться о ее развитии? Может быть, другие песенные жанры, выдвинувшиеся вперед, смогут заменить ее? Думаю, что нет. Не надо их искусственно «зажимать». Но дополнить их подъем новым расцветом массовой песни совершенно необходимо.

Она обладает особыми возможностями воздействия на людей. Совместное пение в момент совместного действия организует и сплачивает его участников в единый коллектив. Ничто не может сравниться с тем ощущением сопричастности к общенародному делу, к массе, какое возникает у каждого присоединяющего свой голос к могучему хору.

Нельзя забывать и о другом: форма произведения не только зависит от содержания, но в известной мере и ограничивает его. Каких бы успехов ни достигали композиторы и поэты, воплощая большие общественные идеи в эстрадной и бытовой песне, они все же скованы масштабами этих жанров, традиционными для них средствами выразительности. Массовая же песня с ее монументальными и в то же время лапидарными формами и плакатным языком (но отнюдь не примитивным!) позволяет воплотить такие идеи гораздо полнее, весомее, не поступаясь, впрочем, индивидуальной конкретностью образов.

Вот почему без массовых песен нам не обойтись. К сожалению, традиции массового пения ныне во многом утеряны. И «менестрели» великолепно это чувствуют: не случайно их творчество рассчитано на солистов или ансамбли, а не на большие хоры. И все же эти традиции не исчезли. Я сам был свидетелем того, как на заключительном вечере ленинградского конкурса самодеятельных песен, происходившем в огромном зале Дворца культуры им. Кирова, слушатели (преимущественно молодежь) встали и хором запели «Бригантину». Помню, как Буш, выступая в Институте театра и музыки, вовлек всех присутствовавших в исполнение песен Эйслера. Года два тому назад в Москве давал концерты Пит Сигер, и по его призыву публика тоже пела вместе с ним.

Значит, живет в народе и сейчас потребность в массовом пении. Внешние факторы могут на время «отодвинуть» ее. Но все же она сильнее любых обстоятельств, потому что исходит из глубоких побуждений души. Чтобы удовлетворить ее, требуется прежде всего настоящий песенный материал. Нужны такие песни, которые действительно могли бы стать массовыми, в которых звучали бы общенародные чувства и мысли, запечатлелась бы романтика, воодушевляющая и увлекающая людей в едином порыве.

Воспитанные на новых эстрадных и самодеятельных бытовых песнях, слушатели не примут в массовой песне стандартного, шаблонного текста, рифмованного набора лозунгов. Большая поэтическая образность — вот что обязательно теперь.

Та же образность нужна в музыкальном языке; нужен распев, полноценная мелодия, связанная с народными истоками, независимо от того, закована ли она в броню маршевого ритма или льется свободно, а не короткие декламационные интонации, «говорок», который царит в эстрадных песнях (и бывает там уместным).

Возможны, конечно, и промежуточные жанры и формы. Недавно, например, В. Соловьев-Седой написал обаятельную, остроумную песню «Что солдату надо» на стихи С. Фогельсона. Она предназначена для слушания, но последние фразы каждого куплета должны подхватываться и повторяться аудиторией. И я видел и слышал, как при первом же авторском показе песни в открытом концерте зал дружно подпевал композитору: «Что солдату надо? Чтобы не было войны!..» Пусть будут в песне хотя бы отдельные моменты, когда слушатели становятся исполнителями, важно, чтобы они были. Еще одна важная задача — организовать массовое пение, вновь приучить к нему людей. Умели же это делать в 20–30-х годах! Не знаю, может быть, нам, музыкантам, стоит сегодня возродить и развить, конечно, в каких-то новых формах опыт массовой работы тех лет: чаще разучивать коллективно новые песни с рабочими непосредственно на заводах, шире вовлекать в хоровое пение молодежь на собраниях и гуляньях, на площадях и стадионах (как это делал в свое время в Ленинграде И. Немцев). И уж, конечно, надо сделать «дни песни» настоящими праздниками массового, всеобщего совместного пения.

Советская песня никогда уже не станет только массовой, какой она была в начале своего пути. Это закономерно. Но она обязательно должна быть и массовой, не замыкаясь в кругу других жанров, продолжая славные традиции революционных гимнов и лучших советских массовых песен прежних лет.

_________

1 Ленинградский музыковед-фольклорист Б. Добровольский составляет сейчас нотный сборник лучших самодеятельных песен. Пожелаем ему успешно закончить этот труд, а ленинградскому отделению издательства «Музыка» быстрее выпустить его в свет.

Вопросы теории

С. Скребков

ПОЧЕМУ НЕИСЧЕРПАЕМЫ ВОЗМОЖНОСТИ КЛАССИЧЕСКИХ ФОРМ?

Рамки журнальной статьи не позволяют рассмотреть вопрос, поставленный в заглавии, во всем объеме. Ограничимся простейшей музыкальной формой танцевального периода, более того, периода квадратного, повторного строения.

Форму эту мы находим в музыке средних веков и Ренессанса1, в произведениях классиков, в творчестве многих композиторов современности.

Очевидно, эта чрезвычайно элементарная музыкальная форма обладает какой-то необыкновенной живучестью, способностью выполнять художественные задачи различных стилей на протяжении многих веков. К объяснению причин такой жизнеспособности танцевального периода мы подойдем от некоторых общих теоретических положений, сложившихся в музыкальной науке за последние сто лет. Одним из крупнейших ее завоеваний (в работах А. Серова, Г. Римана, С. Танеева) было обнаружение связи между музыкальным тематизмом и формой произведений. Наука о музыкальных формах получила возможность рассматривать их как тематически содержательные структуры, что принципиально обогатило сами понятия «музыкальная тема» и «музыкальная форма».

Вообще говоря, с понятием «тема» связываются нередко очень различные представления, в том числе сюжетные (программные), проблемные и т. д. Мы ограничимся здесь только специфически музыкальным смыслом этого понятия — тема как музыкальная мысль произведения, художественно отображающая действительность и подвергающаяся развитию в произведении. Тема как художественное единство образной содержательности и структурной завершенности.

Определение музыкальных форм, в особенности малых и наименьших, излагающих тему произведения, вызывает очень значительные разногласия.

Здесь можно заметить два основных подхода. Согласно одному из них — назовем его функциональным, — определение формы ставится в связь со структурой целого произведения, в состав которого входит данная форма (она может охватывать и все

_________

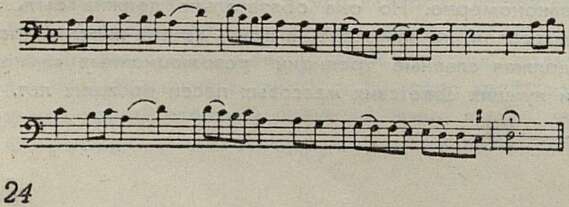

1 Поскольку существование танцевального периода повторного строения в доклассической музыке иногда вызывает сомнения, сошлемся на широко известную «Историю музыки в примерах» А. Шеринга, № 28 — танец для виолы соло, XIV век:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- 1. Белорусец И. "Песня бойцов сопротивления" 5

- 2. Работу творческих союзов - на новый уровень 7

- 3. Манжора Б. За вехой - веха 13

- 4. Дашкевич В. Успех композитора 16

- 5. Сохор А. Массовая, бытовая, эстрадная... 20

- 6. Скребков С. Почему неисчерпаемы возможности классических форм? 26

- 7. Глиэр Р. Письма к М. Р. Ренквист 31

- 8. Пазовский А. Музыка и сцена 43

- 9. Лемешев С. Из автобиографии 55

- 10. Говорят деятели "Комише Опер" 61

- 11. Ступников И. Новая встреча со старой сказкой 69

- 12. Птица К. Большой русский талант 71

- 13. Рейзен М. Повысить требовательность 78

- 14. Г. Д. На международных конкурсах 80

- 15. Мильштейн Я. Всеволод Буюкли 82

- 16. Сигети Й. Заметки скрипача 89

- 17. Готлиб А. Давайте пробовать! 92

- 18. Динор Г., Цыпин Г. Готовим учителей пения 94

- 19. Земцовский И., Мартынов Н. На родине Мусоргского 98

- 20. Кужамьяров К. Двенадцать мукамов 104

- 21. Кельберг А. В рабочем порядке 106

- 22. Гольденштейн М. "Музыкальные следопыты" 108

- 23. Сосновская О. Лектор пришел в школу 111

- 24. Варшавская Р. Музыка и спорт 112

- 25. Еще раз о народных инструментах 113

- 26. Крейн Ю. Вспоминая Дюка 115

- 27. Вайсборд М. Музыкальные путешествия Чапека 120

- 28. Хаймовский Г. О творчестве и теории Мессиана 125

- 29. Холопов Ю. О творчестве и теории Мессиана 129

- 30. Лада О. Первый баритон 135

- 31. Коваль М. В стране фиордов 137

- 32. "Волки" 142

- 33. "Оле из Корамуна" 143

- 34. Мартынов И. Год Сибелиуса 144

- 35. ГДР. Опера Вагнера на экране 148

- 36. Болгария 149

- 37. Румыния 149

- 38. Чехословакия 149

- 39. Англия 150

- 40. Дания 150

- 41. ДРВ 150

- 42. Брагинский А. Звучит советская музыка 151

- 43. Землемеров В. Планы мастеров балета 151

- 44. Борисова С. Детский музыкальный... 153

- 45. А. Б. В нашем Доме... 155

- 46. Хенкин С. Семь дней на земле целинной 156

- 47. Поздравляем юбиляров 157

- 48. Смолич Н. "Тихому Дону" - 30 лет 158

- 49. Ткач Е. Баку - Кишинев 159

- 50. Михайлова Е. Молодость песни 160

- 51. Гости столицы 161

- 52. Шилов А. Друзья из Венгрии 162

- 53. Киселев М. Впервые в стране... 162

- 54. Премьеры 162

- 55. Павзун В., Покровский Н. Певица и педагог 163

- 56. Е. Т. Исполнилось... 163

- 57. Левтонова О. Таинственная сила "Страшного замка" 164

- 58. Комиссаров С. Прекрасное всем 165

- 59. Памяти ушедших. М. М. Габович 166