вергнутую «теорию», что русская музыка начинается с Глинки, а то и попозже... В этом отношении опыт польских друзей может служить нам примером. Нужно заинтересовать исполнителей лучшим, что есть в нашем музыкальном наследии, нужно создать традиции исполнения музыки прошлого, подобные тем, что уже сложились в Польше.

Думается, что труд этот оправдается. Ведь, к примеру, концерты камерного оркестра под управлением Р. Баршая, оркестра, репертуар которого часто строится на старинной музыке, неизменно привлекают очень широкую аудиторию. Пользуются успехом и органные вечера. Но звучит в них исключительно западная старинная музыка. А ведь можно было бы возродить в концертных программах и русскую музыку. Камерные симфонии Д. Бортнянского, увертюры Е. Фомина, песни Ф. Дубянского вполне этого заслуживают. А старинная русская хоровая музыка? Если даже признать, что культовые тексты являются препятствием для ее исполнения в подлинном виде1, то ведь многие сочинения допускают возможность переложения для органа или ансамбля инструментов, по примеру тех обработок польской хоровой музыки, о которых говорилось выше.

Словом, нужно заранее, не откладывая, готовиться к фестивалю 1966 года, так как и художественное, и научное, и общественное значение его очень велико. Даже музыковеды стран, участвующих в фестивале, не так уж хорошо знакомы со старинной музыкой своих «соседей», не говоря уже о более широких кругах слушателей. А пример фестиваля 1964 года показывает, что многое в музыкальной старине заслуживает возрождения, что там много самобытного, яркого, уходящего корнями в народное творчество. И, конечно, это относится не только к польской музыке. Как любопытно было бы проследить и связи музыкальных культур, взаимный интерес художников различных стран!

И еще одно (как говорят, последнее, но не меньшее). Фестиваль 1966 года может и должен стать конкретным и убедительным опровержением концепции, еще продолжающей жить в западной науке, — концепции, отрицающей самобытность путей развития искусства стран Восточной Европы. А широкий показ истоков этого искусства в живом звучании, на мой взгляд, убедительнее десятка научных трудов. (Но, кстати, фестиваль включит и научную сессию, материалы которой будут изданы.) И значит, стоит затратить время и труд на это важное дело.

*

Фестиваль поэзии

И. Вачинская

Целью прошедшего в Познани фестиваля польской оперы и балета было разбудить интерес к национальному балетно-оперному творчеству и стимулировать наших современных композиторов к созданию сценических произведений.

Действительно ли в Польше, стране, чьи оперные традиции зародились еще в первой половине XVII века, необходимо теперь агитировать за развитие сценического творчества, а польского слушателя специально знакомить с отечественной оперной литературой?

Да, с грустью я должна заметить, что в прошлом в Польше всегда оказызалось предпочтение зарубежному творчеству, что нанесло большой ущерб национальной культуре. Подобная тенденция проводилась высшими кругами дворянства и политикой царскрго самодержавия. Этим, собственно, можно объяснить, что многие удачные произведения польской музыки не нашли в свое время признания, тогда как претенциозные оперы итальянских, немецких и французских композиторов не сходили со сцены наших театров.

Однако до сих пор большинство выдающихся польских композиторов избегает сценических жанров, а дирекции оперных театров не торопятся ставить новые спектакли. Достаточно привести слова музыковеда Юзефа Каньского из статьи, помещенной в «Рухе музычном», где он пишет:

«...Брезгование этим видом творчества стало в определенных кругах критиков и музыкантов признаком хорошего тона, свидетельством безупречного вкуса и высоких требований, предъявляемых искусству...» Поэтому собенно плодотворна инициатива

Познанского оперного театра, проведшего еще три года назад новый фестиваль польской оперы и балета. Тогда нем приняли участие три театра: Познанский лёнский и Вроцлавский, показавшие четыре оперы Монюшко, «Манру» Падеревского,

_________

1 Хотя, на мой взгляд, старославянские тексты имеют ничуть не меньшие основания звучать в концертах, чем латинский текст мессы или реквиема.

«Болеслава Смелого» Ружицкого и «Гопляну» Желеньского, а также современный балет Адама Свежиньского «Бурштынова панна» («Янтарная девушка»).

На нынешнем фестивале были извлечены на свет произведения менее известные. На его открытии была исполнена опера Людомира Ружицкого «Эрос и Психея», которую показал Познанский оперный театр. Этот спектакль, впервые поставленный в 1917 году, явился триумфом для композитора. Успеху способствовало также великолепное либретто, написанное по мотивам драмы Ежи Жулавского.

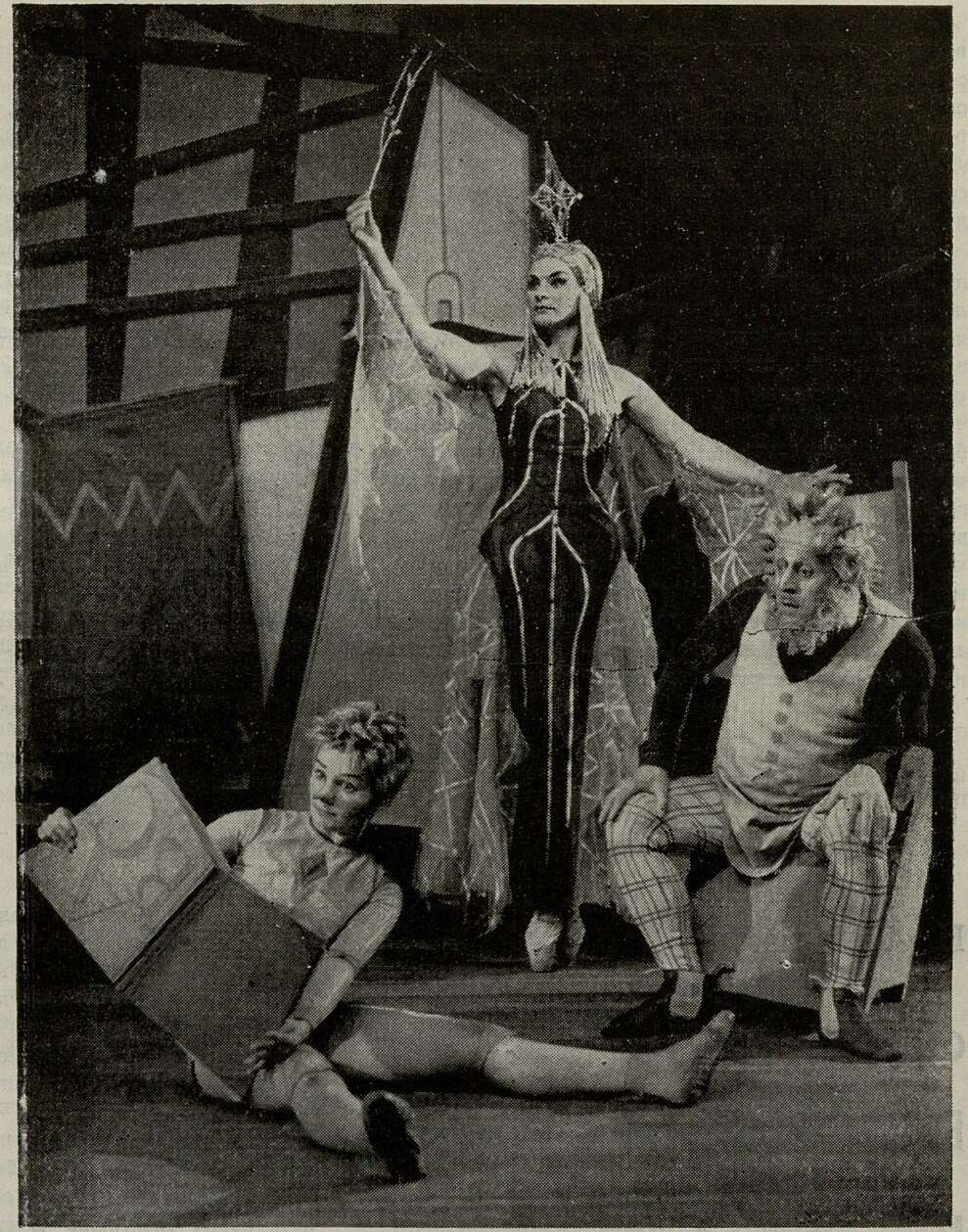

Сенсацией фестиваля явилось выступление коллектива Краковского оперного театра, который под руководством молодого талантливого дирижера Казимежа Корда представил оперу «Хагит» и балет «Харнасе» Кароля Шимановского.

«Пинокио» Ядвиги Шайна-Левандовской. Вроцлавский театр

Одноактная опера «Хагит», написанная в 1912–13 годах, не нашла признания у современников, видимо, из-за трудности сценического воплощения и некоторой перегрузки оркестровой партитуры. Краковский театр сделал новое либретто, в котором действне комментируется чтецом. Новой редакции подверглась и партитура Шимановского, в связи с чем достоинства музыки выявились более рельефно. Звуковая ткань, не теряя своего эффекта и специфического «Шимановского» блеска, стала еще прозрачней, выявив тончайшие нюансы инструментовка. Так «Хагит» снова вернулась к жизни.

Не меньший успех выпал и на долю балета «Харнасе». В этом произведении простая и выразительная хореография Еугениуша Паплиньского великолепно сочеталась со сложной и утонченной музыкой Шимановского, которая всегда восхищала слушателей силой своей экспрессивности, темперамента и особенным колоритом.

Трехактная опера «Теодор-джентльмен» Шелиговского, показанная Вроцлавским театром, явилась наиболее спорным пунктом фестиваля. Дискуссия разгорелась главным образом вокруг сюжета, кото-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Призыв матери 5

- Песни Александры Пахмутовой 8

- В. Рындин — театральный художник 13

- «Октябрь» в Большом 22

- Своей дорогой 26

- Живая русская традиция 33

- В стране Курпатии 36

- «Ночной поезд» 41

- Песни из цикла «Акварели»: «Клены», «Эй, дождик!» 46

- Пятая премьера 50

- В партитуре и на сцене 53

- Одесские очерки 60

- Говорит Бенджамин Бриттен 67

- Новые перспективы 68

- В восприятии наших современников 80

- Разговор о Равеле 84

- Совершенствовать вокальное мастерство 89

- Поет Долуханова 98

- Новое в программах 99

- Солирует контрабасист 100

- Александр Слободяник 101

- Молодежь из Тбилиси 102

- Трио «Бухарест» 102

- Письма из городов. Донецк 103

- Письма из городов. Кисловодск 104

- Телевидение: С карандашом у экрана 105

- По следам наших выступлений: Дети ждут! 107

- «Воццек» и музыкальный экспрессионизм 109

- Нестареющая музыка 119

- Фестиваль в Познани 123

- Быдгощ и Торунь, 1966 127

- Письмо в редакцию 129

- Большой театр в Милане 130

- Спустя два века 139

- Вдумчивый музыкант-педагог 141

- И скучно и грустно 144

- Коротко о книгах 146

- В смешном ладу 148

- Поздравляем женщин! 150

- Хранительницы песен 154

- Трагедия исчезнувшего села 155

- «Княжна Майя» 156

- На сцене — герои Маршака 156

- В союзах композиторов 157

- Поздравляем юбиляров 157

- Поздравляем юбиляров 158

- В Поволжье 159

- Второе рождение 159

- Новая роль. Неожиданный дебют 161

- «После третьего звонка» 161

- Бетховенский цикл в Казани 161

- Колхозная музыкальная 162

- Премьеры 163

- Памяти ушедших. П. Ф. Покромович 165