между черными силуэтами тополей, серебрящей рисунок решетки, сменяется потрясающей по своей выразительности декорацией «Аутодафе». В одно мгновение взлетают вверх все пилоны, и впервые в спектакле огромная сцена Дворца съездов раскрывается целиком. Многоликая толпа спешит на сожжение еретиков. Она идет по вращающейся сцене, а навстречу ей движется широкая панорама залитого солнцем Мадрида. Возникал резкий контраст к мрачному торжеству аутодафе, трагедии народа, облаченного в парадную одежду праздника. Так написано аутодафе у Верди: траурно зловещей теме инквизиции предшествует помпезный хор, поющий славу королю.

Однако этот интересный замысел остался нераскрытым. Прежде всего потому, что сама трагическая тема казни не была пластически решена режиссером. Эффективность декорации неизбежно вышла на первый план, став в известном смысле самоценной, ее истинная образно-констрастная сущность, не поддержанная режиссерской трактовкой сцены, лишилась своего подтекста.

И тем не менее, несмотря на отдельные недостатки, «Дон Карлос» — большая удача Рындина. Поэтика метафорической декорации здесь еще раз раскрыла свои богатейшие художественные возможности.

*

Работы Рындина, о которых шла речь, являются выражением общих тенденций развития декорационного искусства современного оперного театра. Другие советские художники также ищут новые принципы оформления.

На сцене Новосибирского театра оперы и балета была поставлена «Сказка о царе Салтане» (1958). Художник И. Севастьянов решил спектакль как веселую театральную игру «на народном гулянии или празднике», которая разыгрывается «на ковре, напоминающем черный лаковый поднос, расписанный сказочно яркими цветами и травами»1. Тот же Севастьянов, оформляя «Бориса Годунова» (Новосибирский театр оперы и балета, 1962), дает решение, принципиально отличное от классических декораций Ф. Федоровского. Сравним, к примеру, сцену коронации. Федоровский изображал реальный кремлевский ансамбль, воздействуя на зрителя формами подлинной монументальной архитектуры и соответственным колоритом. У Севастьянова образ как бы сжат, подан под большим давлением. Художнику оказалось достаточным показать лишь часть белой стены собора с огромным мрачным ликом святого да вздымающуюся к соборному входу, словно вздыбленную, кровавую дорогу, по которой ступает коронованный царь Борис. Эта дорога «проходит» через весь спектакль, возникает в разных картинах как сквозной метафорический образ. Севастьянов словно преодолевает монументальную статику Федоровского, дает динамичное декорационное решение.

Стремление к единой образной и конструктивной концепции привело к удаче художника Н. Золотарева, оформившего «Повесть о настоящем человеке» С. Прокофьева. И здесь проходит единый метафорический образ дороги, по которой герой возвращается к жизни, по которой он вновь вступает в строй.

В минувшем сезоне на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко москвичи увидели оперу «Хари Янош» в декорациях совсем молодого художника В. Левенталя. Декорации эти возрождают традиции раннего Вильямса — принцип свободного живописного панно. Левенталь смело привносит на оперную сцену мотивы народной живописи с ее лукаво-образной условностью.

Если мы обратимся к творчеству лучших зарубежных художников, например словацкого мастера И. Свободы, то обнаружим аналогичные тенденции — отказ от иллюзорно-повествовательной декорации, тяготение к метафоре, символу и т. д. У каждого художника все это проявляется по-своему, сугубо индивидуально. Свобода, например, начисто отказывается от живописи. Его стихия — архитектура и свет. Советским художникам, как правило, не свойственно такое категорическое самоограничение, хотя отношение к живописному приему у каждого свое.

Однако, говоря о новой поэтике декорационного искусства, неверно было бы считать, что сегодня она единственно правомерная. Назовем хотя бы С. Юнович, которая талантливо развивает традиции иллюзорно-повествовательной декорации («Сказание о невидимом граде Китеже» и «Судьба человека» на сцене Ленинградского академического театра оперы и балета).

Думается, что наиболее верно и плодотворно говорить о наличии в современном искусстве декораций оперного спектакля двух основных творческий направлений — повествовательного и метафорического. Они равноправны. В их взаимодействии, взаимовлиянии, взаимопроникновении — живая диалектика развития декорационного искусства в целом.

В. Березкин

_________

1 А. Михайлова. И. Севастьянов. Л, 1962, стр. 33.

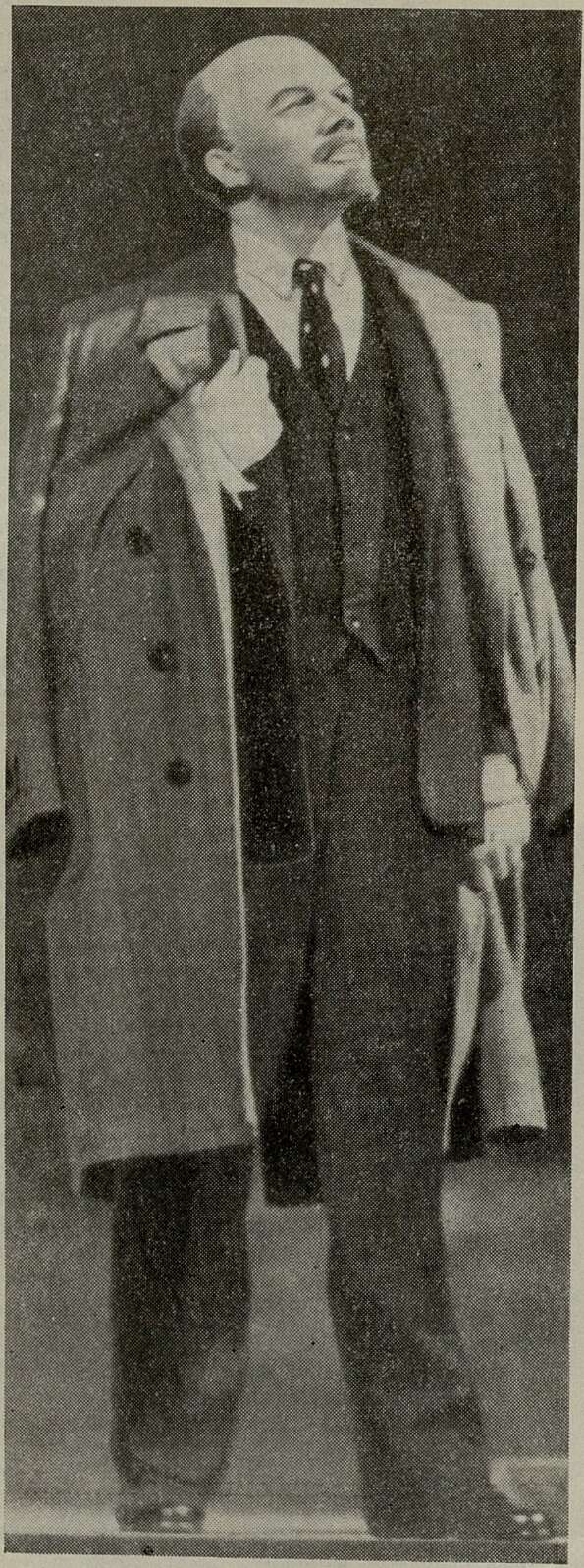

В роли В. И. Ленина — А. Эйзен

«Октябрь» в Большом

Рассвет поднимался над голубой гладью озера... Занималась заря. Но здесь, в Разливе, она разгоралась под взглядом человека, ожидавшего от нее большего, чем просто наступления утра. Пристально и внимательно всматривался Ленин в далекий горизонт, словно уже видя приближение тех великих дней, которые потрясли мир...

Негромко, будто про себя, но отчетливо, с буйно-веселой силой он напевал:

Эй, ветерок, дуй посильней,

Дай хоть часок нам повольней!

По правде говоря, захваченная вдохновенной картиной встречи Ленина с рассветом, его словами о величии русского рабочего класса, тем, как напряженно вслушивался он в мотив «Камушки», шеститысячная аудитория Кремлевского Дворца съездов не сразу поняла, что такое слышит в опере в первый раз.

Роль В. И. Ленина в опере «Октябрь» исполняет Артур Эйзен. И все то, о чем шла речь вначале, было донесено до нас его огромным актерским и человеческим одушевлением. Тут уже мало говорить о таланте. Он безусловен. Но, пожалуй, только его для подобного оперного образа недостаточно. Если брать по большому счету, то на такую роль надо иметь право, и, может быть, прежде всего человеческое.

Актер получил труднейшую задачу: из трех непродолжительных по времени сцен и очень скромного драматургического и музыкального материала создать образ Вождя. Вероятно, задание было бы легче, если бы эти три сцены шли одна за другой. Но они все отделены друг от друга большими эпизодами. Нелегко на протяжении восьми картин не только сохранить в себе эмоциональное состояние, необходимое для воплощения такого характера, но и поднять его к финалу, чтобы прозвучали со всей значительностью слова: «...Революция... совершилась!» Конечно, удача Эйзена сконцентрировала в себе и поиск композитора, и находки режиссера, но все же на первое местохочется поставить актерскую инициативу.

У Эйзена в роли Ленина были предшественники — В. Щукин, М. Штраух, Б. Смирнов1. Но он

_________

1 В опере впервые воплотил образ Ленина, правда, чисто драматическими средствами И. Петров в постановке «В бурю» Т. Хренникова, созданной под руководством Вл. И. Немировича-Данченко.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Призыв матери 5

- Песни Александры Пахмутовой 8

- В. Рындин — театральный художник 13

- «Октябрь» в Большом 22

- Своей дорогой 26

- Живая русская традиция 33

- В стране Курпатии 36

- «Ночной поезд» 41

- Песни из цикла «Акварели»: «Клены», «Эй, дождик!» 46

- Пятая премьера 50

- В партитуре и на сцене 53

- Одесские очерки 60

- Говорит Бенджамин Бриттен 67

- Новые перспективы 68

- В восприятии наших современников 80

- Разговор о Равеле 84

- Совершенствовать вокальное мастерство 89

- Поет Долуханова 98

- Новое в программах 99

- Солирует контрабасист 100

- Александр Слободяник 101

- Молодежь из Тбилиси 102

- Трио «Бухарест» 102

- Письма из городов. Донецк 103

- Письма из городов. Кисловодск 104

- Телевидение: С карандашом у экрана 105

- По следам наших выступлений: Дети ждут! 107

- «Воццек» и музыкальный экспрессионизм 109

- Нестареющая музыка 119

- Фестиваль в Познани 123

- Быдгощ и Торунь, 1966 127

- Письмо в редакцию 129

- Большой театр в Милане 130

- Спустя два века 139

- Вдумчивый музыкант-педагог 141

- И скучно и грустно 144

- Коротко о книгах 146

- В смешном ладу 148

- Поздравляем женщин! 150

- Хранительницы песен 154

- Трагедия исчезнувшего села 155

- «Княжна Майя» 156

- На сцене — герои Маршака 156

- В союзах композиторов 157

- Поздравляем юбиляров 157

- Поздравляем юбиляров 158

- В Поволжье 159

- Второе рождение 159

- Новая роль. Неожиданный дебют 161

- «После третьего звонка» 161

- Бетховенский цикл в Казани 161

- Колхозная музыкальная 162

- Премьеры 163

- Памяти ушедших. П. Ф. Покромович 165