обрели у Гилельса особую, покоряющую силу воздействия. Порой артист играет медленную музыку в «рискованных», чрезвычайно замедленных темпах, оправдать которые дано немногим. Справедливости ради заметим, что игра Гилельса в этих темпах убеждает, чему во многом способствует ее выразительность. За простотой и безыскусственностью исполнения слышится правда каждой интонации, ее смысловая насыщенность. Как живой «разговор» со слушателями звучала до-минорная Соната Гайдна! Впрочем, исполнение этой Сонаты отличалось многими профессиональными «изюминками» — например, тончайшей педализацией. Замечательное мастерство Гилельса проявилось и в проникновенно спетой Прелюдии Баха — Зилоти, искрящейся «Альбораде» Равеля, «по-скифски» стихийной Третьей сонате Прокофьева. Эти интерпретации не только доставили наслаждение аудитории, но и стали поучительной школой для профессионалов.

Чудесно, с особым ароматом играл Гилельс пьесы Дебюсси, Равеля и Пуленка. Его звуковая палитра поражает многообразием, красочностью. Запомнились тончайшие градации pianissimo.

В пианизме Гилельса виртуозная хватка и смелость сочетаются с предельной экономностью и целесообразностью. Пианист не позволяет себе ничего лишнего, он знает цену каждому движению. Блестящая и точная игра нигде не «приглушает» музыку, и вместе с тем необычайно силен в этой полнокровной игре заряд жизнелюбивой энергии и света. Когда Гилельс исполняет Пятнадцатую рапсодию Листа или «Русский танец» из «Петрушки» Стравинского, чувство радости не покидает слушателя.

«Хорош ли рояль в зале Свердловской филармонии?»

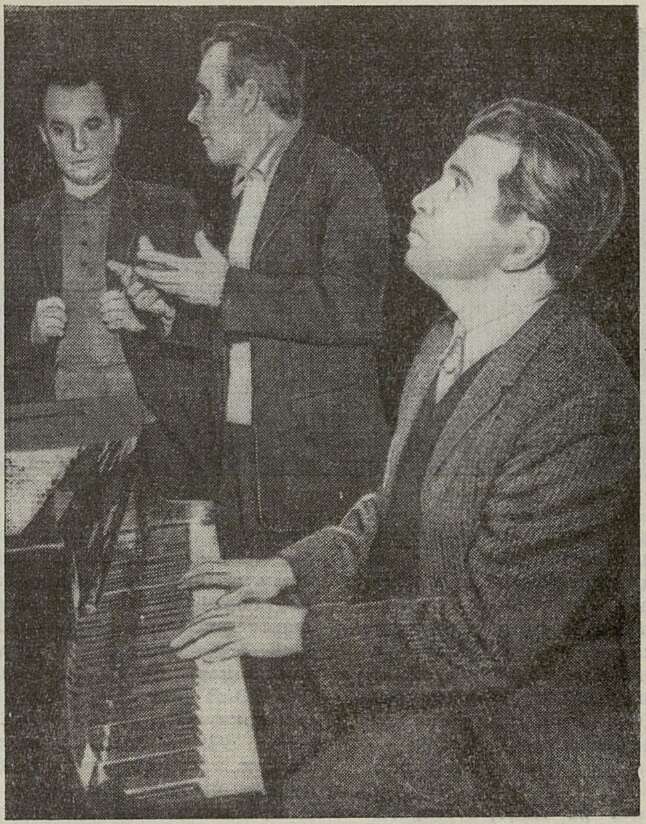

На фото: Э. Гилельс, настройщик Г. Богино и дирижер Н. Чунихин

Человечно, полно здоровья и размаха искусство Эмиля Гилельса. Как хотелось бы чаще встречаться с этим замечательным искусством!

И. Зетель

Комитасовцы

Тридцать восемь лет тому назад с эстрады Малого зала консерватории впервые прозвучали слова: «Исполняет квартет имени Комитаса». С тех пор каждая новая встреча с замечательными музыкантами покоряла щедростью творческих постижений, горячей искренностью выражения.

И сейчас, когда в этом содружестве так органично слились два поколения музыкантов (А. Габриэлян, С. Асламазян и Р. Давидян, Г. Талалян), квартет им. Комитаса находится в зените своего творческого пути. Для исполнительского стиля комитасовцев характерны не только удивительное единство ансамблевого дыхания и великолепный вкус, тщательная продуманность целого при ювелирной отделке деталей. Думается, что самое главное — это глубокая человечность исполнения, стремление доставить людям радость.

В обширном репертуаре коллектива ре-минорный Квартет Моцарта (К 421) — далеко не новое произведение. Но с каким увлечением играют его артисты, как свежа и не «заиграна» их трактовка! В таком прочтении полностью отсутствует стилизация или старание играть Моцарта приглушенным звуком, даже суховато, как это иногда бывает. Все произведение прозвучало с такой взволнованной страстностью, так романтично, что вдруг позволило услышать в моцартовской музыке — Шу-

берта. Это было неожиданно и радостно: исчезла преграда, делящая композиторов на классиков и романтиков, «зримо» ощущалось непрерывное течение жизни. Проникновенно сыграли комитасовцы Andante. Им присуще великолепное чувство меры в определении темпа: он никогда не сковывает свободного развития музыкальной мысли.

Квартет ре минор Э. Мирзояна — одно из ярчайших достижений советской камерной литературы. Образное содержание квартета, динамичность формы (тема и пять вариаций), красочное богатство близки творческому кредо исполнителей. Слушая эту трактовку, вспоминаешь картины М. Сарьяна. И не только потому, что артисты подчеркнули в сочинении Мирзояна буйную щедрость красок, смелую и вместе с тем строгую манеру их сочетания. Они сумели выявить глубокую поэтичность повествования. Одушевленная их интерпретацией, музыка волнует своей драматичностью, покоряет красотой лирических раздумий.

Э. Мирзоян посвятил свое произведение комитасовцам; в их исполнении оно звучало в США и Исландии, Японии и ГДР, всегда вызывая горячий отклик слушателей.

Включение в программу произведений различных эмоциональных диапазонов и стилей вообще характерно для квартета им. Комитаса. И на этот раз во втором отделении прозвучал квартет Равеля. Здесь избранный комитасовцами единый для всего сочинения, мягкий, «тающий» тембровый колорит несколько сузил впечатление целого. Но великолепное изящество штрихов помогло оттенить хрупкость глубоко скрытой равелевской лирики, отражающей сдержанную, лишенную всякой выспренности натуру композитора.

Концерт был восторженно принят слушателями, переполнившими зал Центрального Дома работников искусств. Чудесно прозвучали сыгранные на «бис» Пассакалия Генделя и миниатюры Комитаса в мастерской обработке С. Асламазяна.

Т. Гайдамович

Вокальные вечера

НИНА ИСАКОВА

В том, что Исакова — подлинная энтузиастка советской музыки, можно было вновь убедиться, побывав на ее концерте в Малом зале. Она не ограничила круг своих интересов советской классикой, одарив вниманием широкий круг авторов разных поколений.

Велик диапазон исполнительских возможностей певицы. Вероятно, тому «виной» ее работа в театре. Вот, скажем, в «Балладе о зверолове» М. Коваля она выступает сразу в нескольких «ролях». В сдержанном, величавом рефрене рисует она облик мудрого рассказчика, поведавшего о гибели охотника. Голос звучит бесстрастно, несколько отрешенно, теряет теплоту, избегаются обертоны. И вдруг... задорная самоуверенная реплика «Я принесу жене своей двух уссурийских соболей». И вы словно видите горячего, горделивого парня-зверобоя. Он уходит в тайгу и не возвращается. Последнее превращение певицы — подруга охотника плачет о погибшем муже: «О, Ван-Дан-Гу, о Ван-Дан-Гу!» Интонации умоляющие, отчаяние доходит до подлинного драматизма...

Исаковой в равной степени доступна и нежная, тихая грусть «Колыбельной Светланы». Сколько раз мы уже слышали эту песню Хренникова? И тем не менее нас волнует трогательный, женственный образ девочки-подростка, уходящей на войну. И, наверное, прелесть исполнения в предельной простоте, естественности, исключающей всякую манерность, и в то же время в необыкновенной выразительности — певице подвластны любые оттенки: пластичное crescendo rubato или внезапное просветление тембра на словах «Ночь, как день, светла».

В ее даровании явственно проступает склонность к характерности. Может быть, поэтому так близка Исаковой «экзотическая» (условно говоря) тематика: испанская, негритянская, африканская. Сильный голос густого сочного тембра, особенно красивый в низком контральтовом регистре, очень гармонирует с отмеченной склонностью. Послушайте хотя бы, как она исполняет «Жизнь прекрасна» К. Молчанова (цикл на слова Ленгстона Хьюза).

Напоенная неистребимым жизнелюбием, эта обаятельная песня, рожденная из негритянских спиричуэлс, искрится как бокал старого вина, — вот

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- «Разлив» 7

- Партия и искусство 19

- «Кружевница Настя» 27

- «Дороги дальние» 34

- «Героическая поэма» 38

- «Куба — любовь моя» 42

- «Шакунтала» 47

- Симфоническая опера 51

- Радости и огорчения 55

- Рассказать о Советском Урале! 58

- Мысли о советском балете 61

- Вместе с композитором 67

- Преодолеть заколдованный круг 72

- Несколько слов о педагогах 74

- Ближе к современности 75

- Частные меры не помогут 79

- Шекспир и музыка 81

- Это звучало в шекспировском театре 85

- Еще раз о «Ромео» 89

- Поет Шапошников 92

- Письмо из Лондона 94

- «Сон в летнюю ночь» 96

- О моем великом соотечественнике 97

- Из отечественной музыкальной шекспирианы 98

- Евгения Мравина 100

- Из воспоминаний 106

- Страничка мемуаров 107

- «Игрок» С. Прокофьева 108

- Гилельс играет в Свердловске 110

- Комитасовцы 111

- Вокальные вечера 112

- Наш друг 115

- Чешский квартет 116

- Альтисты и арфисты 116

- Там, где учился Ленин 118

- Берлинский дневник 124

- «История музыки в иллюстрациях» 128

- Любимый народом 129

- «Катерина Измайлова» в Лондоне 130

- Африканская симфония 132

- «Говорящие барабаны» 139

- В секретариате Союза композиторов СССР: Одна цель, один путь 142

- Страницы живой истории 146

- Опера и время 148

- Наши юбиляры. В. И. Музалевский и Н. И. Платонов 151

- Хроника 153