именно те места, перед которыми другие певицы останавливаются в тупике). От спектакля к спектаклю роль растет актерски. Ее Дьячиха ничего не потеряла от своей гордости и строгости, холодности и властности, но ни на одно мгновение не перестает она быть человеком с истерзанным сердцем, достойным сожаления, великим и сильным в сцене признания и раскаяния. Артистка создала человечески правдивый и потрясающий образ, увлекающий публику. Ее исполнение вызвало восторг знатоков чешской музыки, перед глазами которых прошло много Дьячих, чешских и зарубежных»1.

Такая высокая оценка работы Архиповой не преувеличение, и только можно пожалеть, что опера Яначека имела столь короткую сценическую жизнь. Успех Дьячихи был обусловлен самим характером работы над ролью, принципом глубокого осмысливания музыки, о котором и сегодня с увлечением вспоминает Архипова: «Каждый штрих музыки Халабала толковал так образно, что эта деталь становилась естественной как человеческое дыхание. «Почему здесь квартоль? — спрашивал дирижер. — Да потому, что он отражает состояние героини: Дьячиха без конца зудит и пилит Енуфу, повторяя одно и то же. Такая квартоль уже не просто часть ритмического рисунка, это образ». Халабала проходил партию так, что внутренняя жизнь героя получала толкование в самой музыке. В каждом такте был определенный момент поведения. В результате возникал интересный и очень разнообразный характер. Когда музыка и ритм Наполняются содержанием, образ приобретает законченную жизнь, захватывающе интересную и для исполнителя, и для зрителя. Тогда мизансцены являются последним заключительным штрихом в рисунке образа. Дьячиха упрекает падчерицу в неблагодарности, ворчит на нее и в то же время обрызгивает белье, катает его, складывает в корзинку, делая это механически, не глядя. Мизансцена подчеркивала главную мысль музыкально-вокального образа: повседневная работа по дому не уводила мысли Дьячихи от того, что терзало ее день и ночь...

_________

1 «Советский артист» от 21 января 1959 г.

«Я никогда не забуду волнующих, полных напряженного труда и творческой радости репетиций с Халабалой».

Принципы работы, познанные в творческом общении с замечательным музыкантом, Архипова стремится осуществить и в последую-

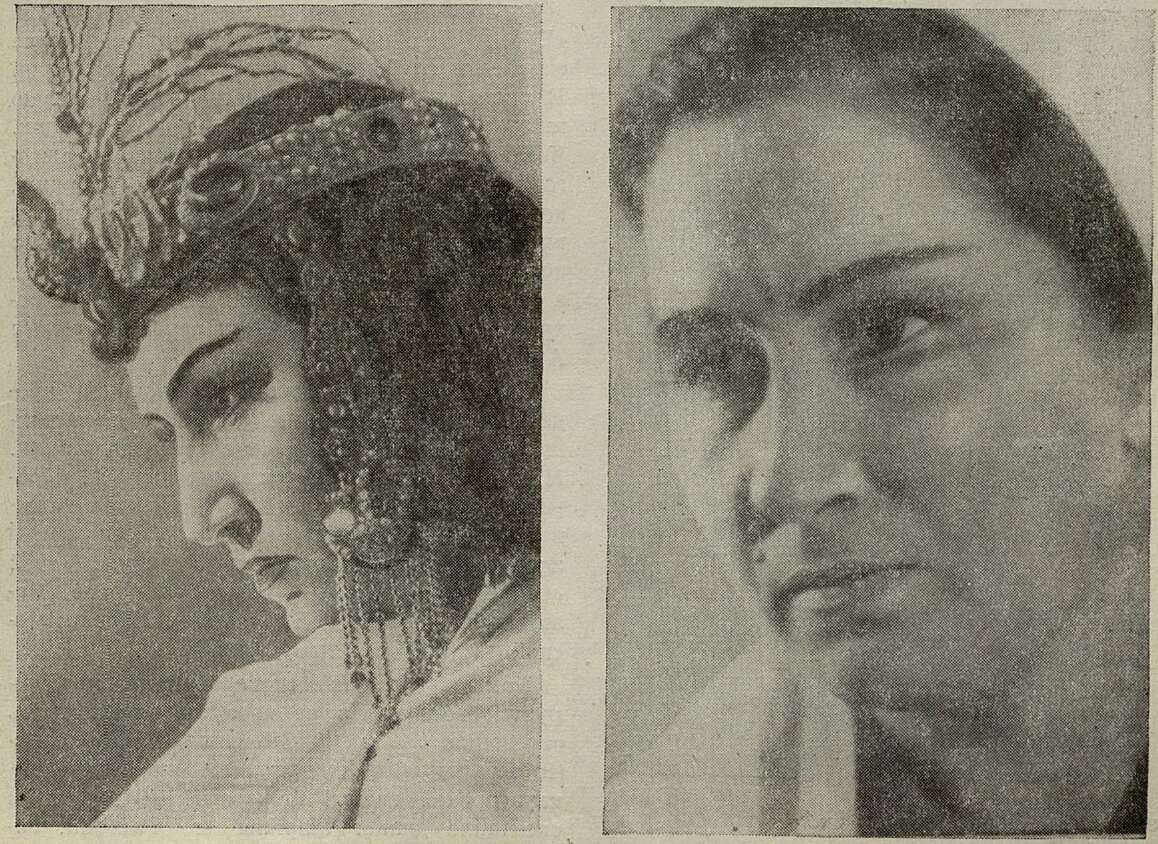

Эболи. «Дон Карлос» Верди

щих ролях. Артистка всегда думает о месте ее партии во всей идейно-художественной концепции спектакля. И тут иногда происходят удивительные вещи: казалось бы, роль, несущественная для развития действия, становится важнейшей частью целого. Одно из лучших созданий Архиповой — Полина из «Пиковой дамы» Чайковского. Она пленяет не только задушевностью исполнения и какой-то особенной русской теплотой, запоминается не только привлекательный, мягкий облик княжны, легко переходящей от элегического романса к веселой русской пляске. Архипова-Полина — подруга Лизы. Интонации тревоги за близкого человека, стремление рассеять ее мрачное настроение, внимательный и полный участия взгляд Полины при прощании — все создает ту душевную атмосферу, которая существенно влияет на наше восприятие образа Лизы. Такая Полина помогает понять огромные душевные силы Лизы, с мужеством борющейся за свое счастье...

И вот небольшая партия становится образом и заметно влияет на понимание зрителем главной линии спектакля.

Эпизодическое появление Архиповой в «Борисе Годунове» (Марина Мнишек) также оставляет глубокий след в памяти зрителя. В сцене у фонтана артистка нашла целую гамму красок в характере своей героини. Четкая дикция, штрих несколько «открытого» звука подчеркивают своеволие Марины, которое великолепно передано пунктирным рисунком ритма. Едва заметные portamento подчеркивают ее издевку над Самозванцем, а через минуту невозможно не верить в искренность волнующе теплого звучания голоса Архиповой в любовном дуэте.

Но Марина убеждает, не выходя за пределы данной сцены, не участвуя по-настоящему в идейном конфликте всего спектакля. И это уже не вина исполнительницы. Причина — в решении всей постановки и в купюрах, сделанных театром. Так, из спектакля исчезла сцена Рангони и Марины, этой «тайной участницы — по определению А. Пазовского, — иезуитской религиозно-политической интриги против Московии».

Нам скажут, что сцена с Рангони купируется всегда. Но не пора ли пересмотреть отношение к так называемым «казенным» (то есть идущим от традиции «казенной» императорской сцены) купюрам?! Останься в спектакле диалог Марины с Рангони, на

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Идет, гудет Зеленый Шум» 5

- Воспитывать мировоззрение! 10

- Поздравляем с днем женщин! 11

- Вместо вступления 16

- Восхождение 26

- Молодые силы Казахстана 33

- Творчество, отмеченное поиском 36

- Онегин — Георг Отс 45

- Голос слушателей 49

- О двух важных принципах художественного воздействия 51

- Мысли вслух 59

- Заботы оперного композитора 61

- Заметки хореографа 66

- Мясковский и современность 68

- К 125-летию со дня рождения М. П. Мусоргского 79

- Величайший русский художник 80

- Два варианта «Женитьбы» 83

- Еще о Рихтере 92

- Танцует Владимир Васильев 96

- Школа, репертуар, инструменты 103

- Имени Лонг и Тибо 105

- Верди, Брамс 106

- Киргизские музыканты 107

- Звучит музыка Кодая 109

- В Колонном зале 110

- Новое в программах 110

- Письмо из Киева 112

- Неоправдавшиеся надежды 115

- Страницы живой летописи 117

- «Военные» симфонии Онеггера 122

- Берлинский дневник 131

- Верность народному гению 138

- Труды и дни Мусоргского 140

- Впервые о Зилоти 143

- Пути американской музыки 145

- Нотография 149

- Хроника 151