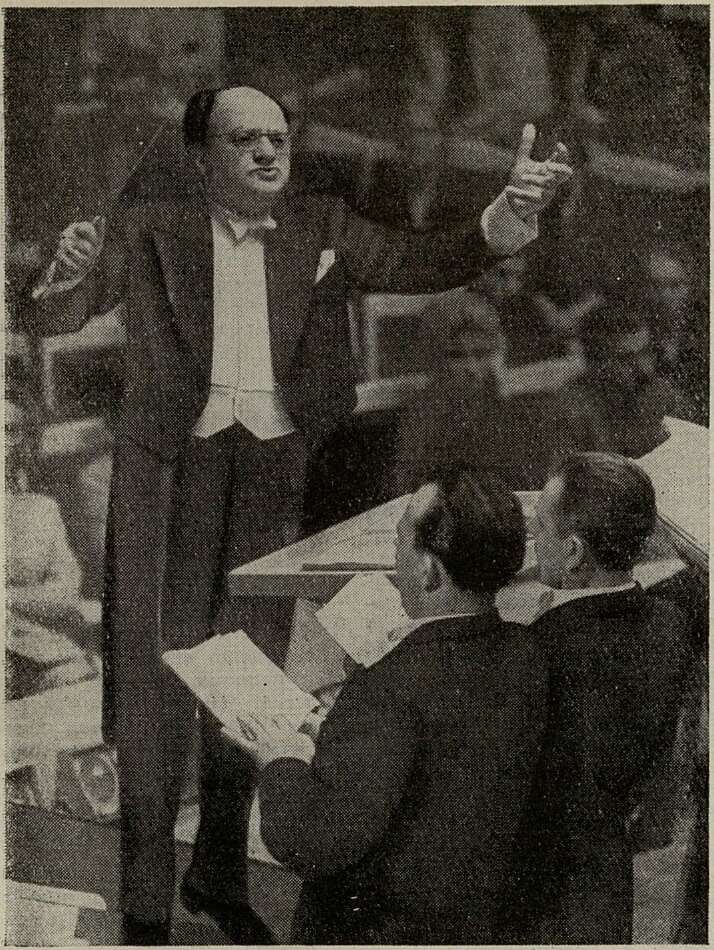

Тонко, едва уловимо управляет дыханием солистов. Все «в руках», и все певуче.

Мелик-Пашаев отлично знает и любит человеческий голос, его огромную силу воздействия, его возможности. Певец у этого дирижера всегда в наивыгоднейшем положении. Колоссального драматического напряжения добивается он, например, в кульминационных моментах — и нигде ни малейшей форсировки, нигде не нарушено естественное звучание голоса.

Певцы на этот раз не остались в долгу. Подлинным украшением концерта были Г. Вишневская и Н. Исакова. Одна, эмоционально более порывистая, драматичная, другая, более сдержанная, — они прекрасно дополняли друг друга в общих ансамблях и отлично выступили в дуэтных эпизодах («Recordare», «Agnus Dei»). Трогательно-прониковенно прозвучало у Исаковой первое проведение темы «Lacrimosa», незабываемо спела Вишневская заключительную часть — «Libera me». Достойным партнером певиц был В. Громадский. Быть может, нет у него еще исполнительской свободы Исаковой или блестящего мастерства Вишневской, но пел он выразительно, динамически разнообразно. Оба сольных эпизода («Tuba mirum» и «Confutatis») — безусловная удача певца, а ведь они требуют большого умения. В. Ивановский — опытный вокалист. К сожалению, голос его не всегда сливался с голосами остальных исполнителей, а в эпизодах, идущих без сопровождения (в «Lux aeterna») не все было благополучно и в интонационном отношении. Но сольные эпизоды он спел с подъемом, ярко, свободно.

С лучшей стороны проявил себя и сводный хор, показавший высокое мастерство и исполнительскую чуткость. Особенно радостно, что самодеятельный коллектив можно хвалить без всяких скидок.

В «Реквиеме» почти нет самостоятельных, развернутых оркестровых эпизодов. И тем не менее роль оркестра в драматургии произведения весьма значительна и ответственна. Под руководством Мелик-Пашаева оркестр оказался подлинным другом певцов, гибким, внимательным партнером.

Р. Евгеньев

На творческом вечере

Новинки творчества композиторов не-москвичей попадают на столичную эстраду преимущественно «по праздникам» — в дни пленумов, съездов, смотров. Редко, уже в качестве исключения, одно-два из этих сочинений прозвучат в очередных концертах...

Такую систему пора изменить. И, кажется, циклы вечеров «Молодые композиторы», проходящих в зале Института им. Гнесиных, призваны это осуществить. Во всяком случае, такое создалось впечатление, когда в этом зале исполнялась музыка литовцев А. Бражинскаса и В. Лаурушаса, азербайджанки Э. Назировой и москвичей А. Пирумова и И. Якушенко.

Итак, замысел концерта хорош. Каково же его осуществление?

На примере этого вечера можно ощутить разное отношение исполнителя к новому современному сочинению.

...Соната Игоря Якушенко — развернутая драматическая картина с яркоконтрастными образами, объединенными эпически-сосредоточенной темой вступления, проходящей через все сочинение. «Русским духом», мудрым обаянием Мясковского веет от сонаты, выдержанной в едином стиле, написанной очень профессионально, довольно сложным языком. Хорош финал, особенно его основная тема, звонкая, переливчатая, озорная, будто подслушанная на масляничном гулянье. Во всей концепции сочинения ей отведена значительная роль: после тревожной, нервной музыки первой части, сдержанной, скорбной — во второй, она воспринимается словно луч, внезапно осветивший герою трудный путь. Но этот вполне логичный драматургический замысел автора пианист А. Скавронский раскрыл неубедительно, не сумев охватить целого, показать образы в развитии, динамике. Отдельные куски сонаты были переданы хорошо — лирические моменты, фуга в разработке первой части, вся вторая часть; а вот «узловые точки» сочинения словно выпали из поля зрения исполнителя. Напористая, энергичная главная партия первой части прозвучала вяло, «изюминка» ее — акцентировка — не выполнялась. В уже упомянутой основной теме финала не было ни перезвонов, ни веселья. Не хватало красок, тонких градаций в динамических оттенках. В результате соната получилась рыхлой и как бы многословной. А жаль: она совсем не такая. И мы надеемся, что следующее исполнение будет более темпераментным и глубоким. Тем более, что А. Скавронский — пока первый и единственный исполнитель этого сочинения (играющего самую значительную роль в творческой биографии И. Якушенко), исполняющий ее во многих городах страны. Стало быть, ему эта музыка нравится...

Другую картину представила интерпретация Н. Юзбашевой четырех Прелюдий Э. Назировой. Сочинение в целом мало самостоятельно. Автор явно тяготеет к Рахманинову; об этом напоминают гармония, фактура (особенно в крайних прелюдиях). И только в третьей пьесе пробился собственный голос — зазвучал прелестный азербайджанский мотив и сразу привлек внимание, заставил прислушаться. Пианистка не могла, конечно, скрыть недостатков музыки, но она с удивительным теплом отнеслась к этим маленьким пьескам, озарив проникновенностью, ажурностью первую, заразительным темпераментом вторую, расцветив красками третью и четвертую. И в результате прелюдии были встречены публикой с одобрением. Пьеса А. Пирумова «Прелюдия и токката» получила известность еще во время Второго конкурса им. Чайковского, для которого она и была написана. Это эффектный концертный номер яркого напористого характера, с четкой, ритмически острой темой и взрывчатым, динамичным развитием. Юзбашева сыграла пьесу виртуозно, с хорошим чувством формы, использовав широкую звуковую палитру.

Солист Вильнюсского оперного театра В. Норейка спел два цикла своих земляков — А. Бражинскаса и В. Лаурушаса.

Первый цикл — «Погибшему воину» А. Бражинскаса на стихи Якштаса — интересно задуман. Он строится как обращение солдата к погибшему другу. Каждый из романсов то переносит нас в мирные дни — сельских работ, цветущей природы, встреч с любимой, то вновь возвращает к грозным военным событиям. Мечта переплетается с реальностью, лирическая тема — с гражданственной. И, видимо, такое сложное взаимопроникновение в поэтическом материале подсказало композитору форму романсов-баллад. Смысловая нагрузка в основном приходится на вокальную партию. Норейка необычайно тонко владеет переходами от ариозного пения к речитативу, от мягкой ласки к яростному гневу. Всего несколькими штрихами он рисует полнокровный образ. Привлекателен третий, последний романс цикла «Тоска» с его сдержанным драматизмом и какой-то очень задушевной интонацией, которая роднит этот романс с песней.

Цикл В. Лаурушаса «Волны» совсем иной и по теме, и по выразительным средствам. Пять маленьких романсов — пять морских зарисовок. Стихи Э. Межелайтиса наделяют море и его обитателей характерами, способностью любить, страдать, радоваться. Норейка, как истинный художник, не только раскрывает нам образ каждого романса, но и обогащает его разными оттенками. Вот первый романс, «Танец». Певец тонко подчеркивает и жанровую и лирическую сторону картины — «Две волны, расплясавшись, словно за руки взявшись, в быстром танце мчатся». Он переходит от почти что говорка к полному, сочному звучанию. Иной Норейка в романсе «Заря». Широкий мазок, драматизм, с которым исполнитель рассказывает о разбушевавшейся стихии, напоминает, что перед нами настоящий оперный певец.

И совершенно покорила слушателей последняя миниатюра цикла, «Рыбка». В ней все предельно изящно — от мягкого всплеска «волн» фортепианного сопровождения до ласкового игривого мотива сольной партии.

Тонким, вдумчивым ансамблистом проявил себя пианист Н. Миронов.

Несколько пожеланий по поводу вступительного слова. Хотелось бы, чтобы лектор Р. Барановская больше доверяла слушателям и рассказывала им о собственно музыкальных вещах, чтобы находила более точные выражения для характеристик. И, наконец, чтобы такие выступления перед концертом не были столь многословными. Пусть музыка сама говорит за себя.

М. Нестьева

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- За музыку коммунистического завтра! 9

- Советской Белоруссии — 45 лет 15

- Диалектика искусства 17

- Сила песни 25

- К итогам дискуссии 33

- Вариации на неизменную тему 43

- Новому — дорогу! 47

- Готовить разносторонних музыкантов 50

- Надо искать выход 52

- Режиссер в опере 53

- Второе рождение оперы 59

- Впервые на советской сцене 64

- Первая азербайджанская балерина 67

- Эскиз портрета 72

- Музыканты из Молдавии 75

- В честь Пабло Казальса 79

- Памяти Лео Вейнера 82

- Имени Никколо Паганини 83

- Из воспоминаний 85

- В концертных залах 93

- Талант публициста 104

- Думать, спорить, искать 106

- Опера? Музыкальная новелла? 108

- «Главное, ребята, сердцем не стареть…» 112

- «Военные» симфонии Онеггера 120

- Музыка, возвращенная народу 132

- Живой Пуленк 134

- Чем озабочен второй гобой? 137

- Больше инициативы 139

- О нашем современнике 145

- Тема, оставшаяся нерешенной 147

- Нотография 152

- Наши юбиляры. Х. Ф. Ахметов, В. А. Белый 153

- Хроника 155