рые из них. Оригинальная по оркестровому колориту, самобытная по языку «Весенняя симфония» Бриттена, «Четыре темперамента» для фортепиано (сольную партию с блеском играл А. Beдерников) и струнного оркестра Хиндемита, сложные, требующие виртуозной игры оркестра «Вариации на тему Паганини» Блахера. А текущий сезон обещает нам знакомство с одноактной оперой Равеля «Испанский час», симфониями Хиндемита («Гармония мира»), Малера (Шестая), Щедрина (Вторая).

Рождественский — дирижер интеллектуального плана. Ясность музыкальной мысли неизменно влечет его. Он испытывает искреннюю радость, соприкасаясь с произведениями, отличающимися отточенностью композиторского мастерства. Умеет оценить и раскрыть перед слушателями совершенство формы, прелесть той или иной детали, метко найденной автором. Интеллектуализм ощущаешь не только в его исполнении, но и во всем его облике, в выборе программ, в манере репетировать, в подходе к изучаемому произведеиию. Очень характерны в этом смысле рабочие пометки Рождественского в партитурах. Среди них нет, например, преувеличенно крупно выписанных динамических оттенков, свидетельствующих о неукротимом темпераменте интерпретатора, но чаще всего дублирующих печатные обозначения. Его ремарки графически скупы, едва заметны. Но за ними — подробнейший анализ структуры, тембровой драматургии, формы, который и ляжет затем в основу интерпретации.

Его рабочая комната — это книги и ноты. Здесь царит живой беспорядок. Чувствуется, что все это капитал, постоянно находящийся в обращении.

Большая роль интеллектуального начала совсем не означает, что творчество Рождественского лишено эмоционального заряда. Достаточно послушать, с каким неподдельным жаром ведет он хотя бы «Франческу да Римини» Чайковского. А «сцена рулетки» из прокофьевского «Игрока»! Здесь дирижер достигает такого напряжения страстей, что невольно вспоминаешь даже не

седьмую, а скорее четвертую или пятую картины «Пиковой дамы». Вообще исполнение «Игрока» силами радио — одна из больших удач Рождественского. Думается, что если бы рядом с ним стал достойный его режиссер и опера получила бы свое сценическое воплощение, мы узнали бы наконец еще одно выдающееся произведение Прокофьева.

*

Первое широкое признание пришло к Рождественскому как к балетному дирижеру. Успехи его в этом жанре неоспоримы. И все же, когда сравниваешь некоторые его балетные спектакли с симфоническими программами, с недавними оперными работами (помимо «Игрока», вспомним также и мастерскую трактовку оперы Равеля «Дитя и волшебство») или, что еще более показательно, с концертным исполнением балетной музыки (например, запись балета Прокофьева «Ромео и Джульетта»), приходишь к мысли, что именно в балете дарование его раскрылось, к сожалению, далеко не полно. Видимо, дело в том, что на практике в нашем балете порой еще бытует и такое мнение: главное достоинство дирижера — его творческая безликость, а главная задача — «помнить темп» того или иного солиста балета и «давать ритм». (Кстати, много ли можно найти рецензий, в которых профессионально убедительно рассматривалась бы работа дирижера как одного из создателей балетного спектакля? В лучшем случае он упоминается в контексте: «оркестром дирижировал такой-то», будто к пpoисходящему на сцене он не имеет вовсе никакого отношения.)

Рождественский ведет оркестр активно, уверенно. У него всегда есть свое, определенное отношение к исполняемой музыке. Но творчество для него несовместимо с каким бы то ни было насилием: он менее всего склонен навязывать что-либо. В этом особенность его художественной натуры. Для него главное — убедить. Руководя оркестром, он никогда не стремится к подчеркиванию своего дирижерского «я», никогда не противопоставляет себя оркестру. Он работает с оркестром, как бы «изнутри» организуя творческие усилия коллектива. Этим в какой-то степени оправдывается отказ от дирижерской подставки, которая, по ощущению Рождественского, «отрывает» его от оркестра. Отличаясь остроумием, он, однако, никогда не злоупотребляет этим качеством, не позволяя отвлекаться и рассеиваться ни себе, ни артистам оркестра. Он почти никогда не повышает голоса, что нисколько не снижает категоричности его требований.

Ансамбль он понимает не только как подчинение дирижеру, но и как отчетливое ощущение каждым артистом всего происходящего в данный момент в оркестре в целом. Нисколько не снимая ведущую роль дирижера, Рождественский придает огромное значение воспитанию у артистов оркестра «чувства локтя». Силы, определяющие качество ансамбля, должны быть направлены не только «по радиусу», связывая отдельных исполнителей с дирижером, но в то же время и «по кругу», скрепляя их между собой. Интересно, что, став во главе оркестра радио, Рождественский ввел для поступающих в этот коллектив новую дополнительную форму конкурсного испытания — игру в квартете.

Репетируя, он прежде всего добивается ясности общих контуров произведения, отнюдь не пытаясь (как делают многие дирижеры) сказать больше, чем хотел сам автор. Скорее, наоборот. Убедившись, что намерения его «приняты» оркестром, он кое-что как бы сознательно «недоделывает», зная, что оно наверняка будет «доведено» самим коллективом. Но там, где нужно добиться единообразия штриха, ритмической четкости, рельефности и ясности полифонического рисунка, он работает по группам, заставляя повторять тот или иной раздел множество раз.

Смысл дирижерского жеста Рождественского в целесообразности; в этом же и его эстетическая ценность. Дирижерский посыл, как правило, технологически конкретен, что вызывает в ответ вполне определенную, точную реакцию исполнителей. Рождественский хорошо ведет певцов. Здесь его ауфтакт — обычно короткий и острый, — нисколько не теряя своих волевых качеств, становится более спокойным, глубоким, плавным. Движения руки как бы наполняются дыханием. Эта плавность и наполненность ауфтакта особенно запомнилась, быть может, потому, что именно их хотелось бы еще больше ощутить и в отдельных обращениях дирижера к валторнам (например, в начале Второго фортепианного концерта Брамса).

Рождественский щедро одарен драматургическим чутьем и знает цену сквозному развитию музыки. Поэтому невольно обращаешь внимание на то, что в некоторых оркестровых соло он как бы «отходит в сторону», старается остаться по возможности незамеченным, моментами почти переходит на тактирование или даже (как это было в соло кларнета из «Франчески») вовсе прекращает дирижировать. Конечно, это продиктовано искренней заботой о творческом спокойствии солирующего артиста. Однако зачастую в таких случаях нить повествования, целостность развития музыкальной мысли в какой-то мере

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- За музыку коммунистического завтра! 9

- Советской Белоруссии — 45 лет 15

- Диалектика искусства 17

- Сила песни 25

- К итогам дискуссии 33

- Вариации на неизменную тему 43

- Новому — дорогу! 47

- Готовить разносторонних музыкантов 50

- Надо искать выход 52

- Режиссер в опере 53

- Второе рождение оперы 59

- Впервые на советской сцене 64

- Первая азербайджанская балерина 67

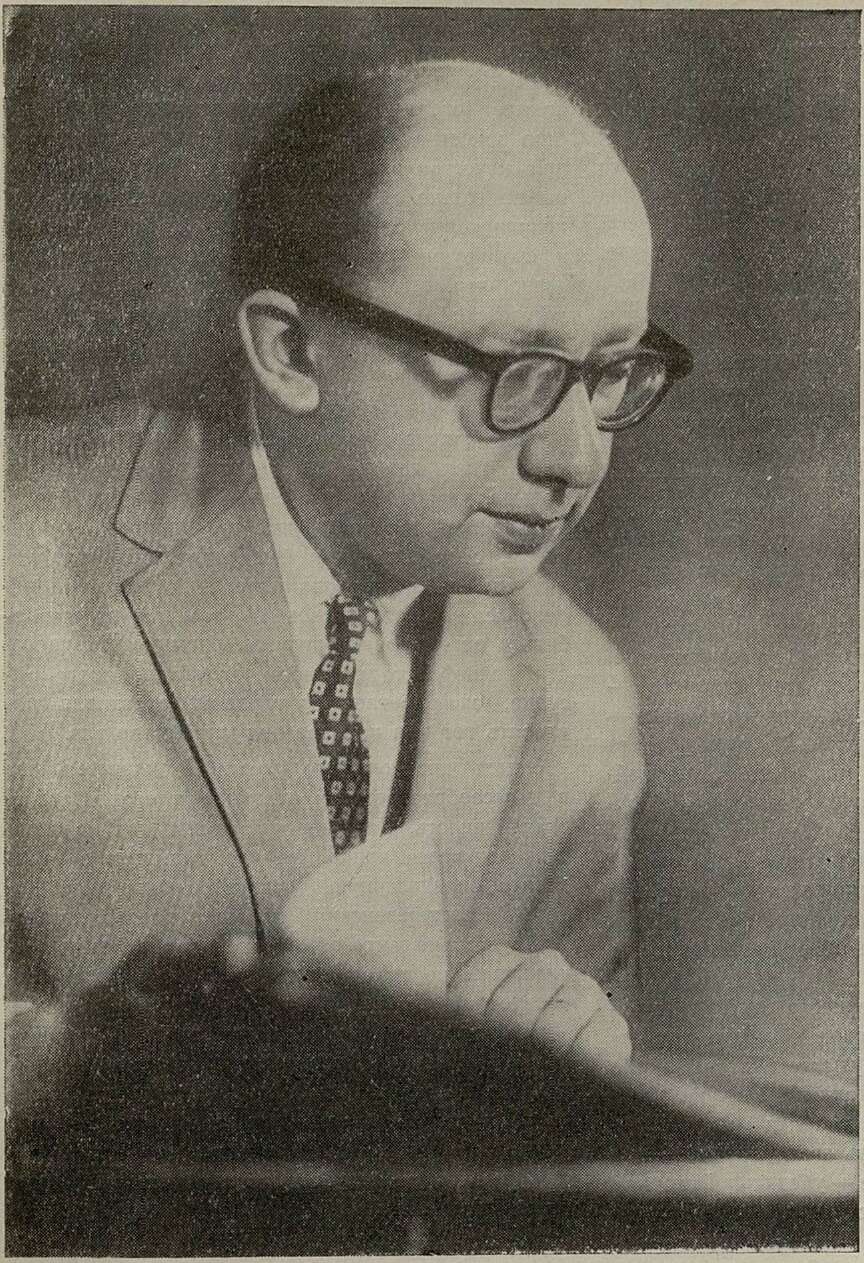

- Эскиз портрета 72

- Музыканты из Молдавии 75

- В честь Пабло Казальса 79

- Памяти Лео Вейнера 82

- Имени Никколо Паганини 83

- Из воспоминаний 85

- В концертных залах 93

- Талант публициста 104

- Думать, спорить, искать 106

- Опера? Музыкальная новелла? 108

- «Главное, ребята, сердцем не стареть…» 112

- «Военные» симфонии Онеггера 120

- Музыка, возвращенная народу 132

- Живой Пуленк 134

- Чем озабочен второй гобой? 137

- Больше инициативы 139

- О нашем современнике 145

- Тема, оставшаяся нерешенной 147

- Нотография 152

- Наши юбиляры. Х. Ф. Ахметов, В. А. Белый 153

- Хроника 155