же происходит действие — в Англии (как это можно было предположить по оформлению сцены в таверне) или в палаццо, расположенном в живописной итальянской провинции?

Вдумываясь в причину столь часто возникающих досадных несуразиц в оперных спектаклях, приходишь к мысли, что в музыкальном театре дирижер, режиссер и художник должны действовать совместно и продумывать свой замысел. Дирижер, ведущий спектакль, не только отвечает за музыкальный уровень постановки, но и за работу режиссера и художника. Он не может допускать на сцену декорации и мизансцены, которые идут вразрез с музыкой, а то и вообще со спецификой оперного жанра.

Конечно, здесь могут быть разные мнения. Но одно из них, наиболее четко формулирующее точку зрения музыкантов, было высказано Верди. Более семидесяти лет тому назад, когда обсуждалась кандидатура на должность дирижера оркестра театра Ла Скала, Верди писал в письме к Арриго Бойто: «...выбрать дирижера еще недостаточно. Надо, чтобы он был независим по отношению к импрессарио и чтобы он нес полную ответственность за музыкальную часть <...>. Кроме того, нужен хороший хормейстер, подчиненный дирижеру, стоящему во главе всей музыки, хормейстер, который занимался бы не только преподаванием, но следил бы за тем, как мизансцены поставлены режиссером <...>. Затем необходим заведующий сценой, также подчиненный дирижеру, стоящему во главе музыки».

Два состава солистов, принявших участие в исполнении оперы Верди, — это два поколения артистов Большого театра: молодость, обладающая свежим вокальным и сценическим талантом, вступила в соревнование со зрелостью, мастерством и многолетним артистическим опытом.

Алексей Иванов увлекает зрителя продуманной игрой, богатой гаммой комедийных приемов, жестов, мимики. Роль Фальстафа, исключительно трудная, требующая напряжения всех творческих сил, исполняется им легко и уверенно. Не уступает ему и В. Нечипайло, покоряющий слушателей певучестью и красотой своего мощного голоса.

Обратил на себя внимание В. Валайтис в роли Форда. Его голос не отличается такой музыкальностью, гибкостью, выразительностью тембра, как у П. Лисициана. Но молодой артист поет звучно и темпераментно. Удачный образ Куикли создала В. Левко, обладающая ярким меццо-сопрано красивого тембра.

В целом составы были подобраны ровно. Трудно, например, отдать предпочтение кому-либо из исполнительниц партии Алисы. Голоса Г. Вишневской и Т. Милашкиной в равной степени прекрасны, полнозвучны, ровны во всех регистрах. Обе артистки с увлечением играют. Однако излишняя суетливость, которую вносит, например, Г. Вишневская, несомненно не согласуется с музыкой Верди.

Лишь в некоторых случаях можно было явно предпочесть одного исполнителя роли другому. Так, в образе Наннетты Т. Сорокина живее, полнокровнее, нежели Г. Деомидова. Однако Т. Сорокина теряет чувство меры и излишне «оживляет» поведение своей героини. В партии Фентона А. Масленников продемонстрировал и мастерство владения вокальными красками, и красивый тембр голоса. Другой исполнитель этой роли, молодой певец Е. Райков, обладает хорошими вокальными данными.

Дело все же не только в индивидуальных качествах того или иного артиста. Дело также и в ансамбле, в сыгранности. И вот с этой точки зрения второй состав показался интереснее. Возможно, здесь лучше установился контакт между исполнителями.

Правда, критикуя постановку, оценивая качество исполнения, мы должны оговориться: спектакль еще только входит в форму, отстаивается. С каждым днем он приобретает новые, более уверенные и отчетливые очертания. Кое-что меняется, так ска-

Алиса — Т. Милашкина

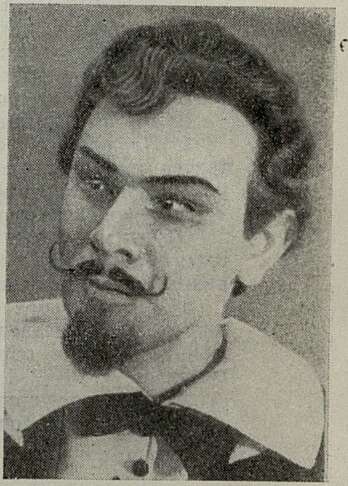

Фентон — А. Масленников

Форд — В. Валайтис

зать, подчищается, сглаживается, шлифуется и в режиссерском решении, и в исполнении певцов. Они сживаются со своими персонажами, все более овладевают своими партиями. Давать окончательную оценку спектаклю преждевременно. Но именно поэтому мы и хотели отметить то, что показалось мало оправданным на первых спектаклях.

В частности, хочется высказать еще одно соображение. А. Иванов и В. Нечипайло, П. Лисициан и В. Валайтис, Г. Вишневская и Т. Милашкина — как различны по своим творческим индивидуальностям эти артисты! Между тем рисунок их ролей остается незыблемым. Особенности того или иного певца режиссером почти не учтены. Надо, чтобы решение той или иной роли приходило к дирижеру и режиссеру не в результате собственных отвлеченных представлений, а как итог изучения индивидуальных качеств каждого исполнителя. Именно по пути максимального раскрытия творческой индивидуальности солистов и должна, очевидно, вестись дальнейшая работа над спектаклем.

...Итак, сэр Джон Фальстаф пришел на сцену Большого театра. С ним вместе пришли сюда новые образы, новые трудные задачи. Какой же герой будет следующим? Гришка Кутерьма? Лоэнгрин? Зигфрид? Или, может быть, театр решится пригласить в гости Отелло? Или, наконец, предстанет современник в новом, более совершенном облике, чем раньше?

Но кто бы ни был — пусть приходит скорее, не через год, а гораздо раньше; зрители ждут его с нетерпением.

Решение партийного комитета Большого театра и КДС от 3 ноября 1962 года

Партийный комитет Большого театра и Кремлевского Дворца съездов совместно с партийным и творческим активом, обсудив работу театра в связи со статьей «Проблемы Большого театра», опубликованной в № 10 журнала «Советская музыка», считает, что в творческой жизни коллектива сложилось неудовлетворительное положение, которое требует принятия решительных мер со стороны дирекции и художественного руководства.

Партком признает статью правильной и отмечает, что в ней нашли отражение вопросы, которые не раз ставились и в самом коллективе театра, на его собраниях, совещаниях, в многотиражной и стенной печати.

На заседании парткома было высказано много предложений, реализация которых позволит добиться значительного улучшения деятельности театра и Кремлевского Дворца съездов.

Партийный комитет постановляет:

1. Поручить дирекции совместно с коллегией театра выработать практические предложения по улучшению творческой и организационно-производственной деятельности коллектива.

Обратить особое внимание руководства театра на необходимость первоочередного решения таких важнейших вопросов, как:

а) значительное улучшение работы по созданию новых произведений на темы современности и над лучшими образцами классического репертуара;

б) широкое привлечение актива к решению творческих вопросов, расширение прав коллегий и повышение их ответственности за общее положение дел в театре;

в) повышение качества и улучшение планирования текущего репертуара и всего организационно-творческого процесса деятельности коллективов театра;

г) укрепление и расширение творческих связей с композиторами, их творческими союзами и с музыкальной общественностью;

д) организация репертуарно-творческого кабинета театра.

2. Провести в начале декабря с. г. общетеатральное собрание с обсуждением доклада об итогах работы коллектива в 1962 году и о его ближайших творческих задачах.

3. Предложить первичным партийным организациям путем широкого обсуждения творческих вопросов, претворения в жизнь критических замечаний и предложений способствовать развертыванию принципиальной критики и самокритики, направленной на улучшение работы Большого театра и Кремлевского Дворца съездов.

4. Просить Министерство культуры СССР оказать Большому театру помощь в решении важнейших организационных и творческих вопросов с учетом предложений, высказанных на заседании парткома.

Приказом Министерства культуры СССР от 2 января 1963 г. А. Ш. Мелик-Пашаев по его личной просьбе освобожден от обязанностей главного дирижера Большого театра СССР. Главным дирижером назначен Е. Ф. Светланов.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Баллада о русских мальчишках» 5

- Главное призвание советского искусства 8

- Поиски и заблуждения 12

- Поиски заблуждения. — И спорить, и действовать (вместо отчета) 19

- В стремлении к современности 28

- Решения мнимые и истинные 33

- К 150-летию со дня рождения А. С. Даргомыжского: «Чухонская фантазия». — Два очерка о Даргомыжском. — Письма А. С. Даргомыжского Станиславу Монюшко. —Страницы из автобиографии Ю. Ф. Платоново 40

- Сэр Джон Фальстаф 61

- Решение партийного комитета Большого театра и КДС от 3 ноября 1962 года 68

- Евгений Светланов. — Заметки о воспитании виолончелистов. — Имени Венявского... — Дирижер, оркестр, партитура. — Конкурс имени Глинки 69

- К 90-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина: В работе над «Алеко». — Комета по имени Федор 83

- Магнитогорцы. — Лев Оборин. — «Бородинцы» играют современную музыку. — Югославская музыка. — Играют Менухины. — Американский хор. — Письмо из Ленинграда 99

- Дело государственной важности. — От редакции 110

- Петербургский диплом Юльюша Зарембского. — Заметки без музыки 117

- За рубежом 127

- Новаторский труд. — Узбекская народная музыка 144

- Наши юбиляры: В. М. Беляев, М. И. Блантер 148

- Хроника 151