Недавно Светланов снова исполнил его Вторую симфонию, и в ней, как, впрочем, и в других произведениях Рахманинова, дарование Светланова раскрывается особенно полно и ярко.

Большое место в симфонических программах Светланова занимают произведения советских композиторов. Он и сейчас вспоминает одну из ранних овоих работ (тогда он еще был ассистентом на радио) — симфонию-легенду С. Разоренова «Зоя».

Светланов — первый исполнитель поэмы «Памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова, ряда произведений В. Шебалина, концертов А. Эшпая и многих других сочинений.

Если русская музыка безусловно близка исполнительскому облику Светланова, то проблема, например, Бетховена представляется пока еще не вполне решенной. Сразу же оговорюсь. Светланов хорошо играет бетховенокие симфонии, и все же почему-то кажется, что он приемлет Бетховена пока что скорее умом, чем сердцем. Во всяком случае, очень радует то, что в ближайшем будущем Светланов намерен как можно чаще включать в свои программы венскую классику, а также произведения Генделя и Баха.

Но тут мы уже подходим к области творческих планов. Здесь прежде всего нужно назвать исполнение ораторий Ю. Шапорина и в том числе первое исполнение «Доколе коршуну кружить». Предстоит работа над симфониями Д. Шостаковича (Первая, Седьмая, Девятая) и Н. Мясковского. Новой оперной работой, уже начатой Светлановым, будет «Дон Карлос» Верди.

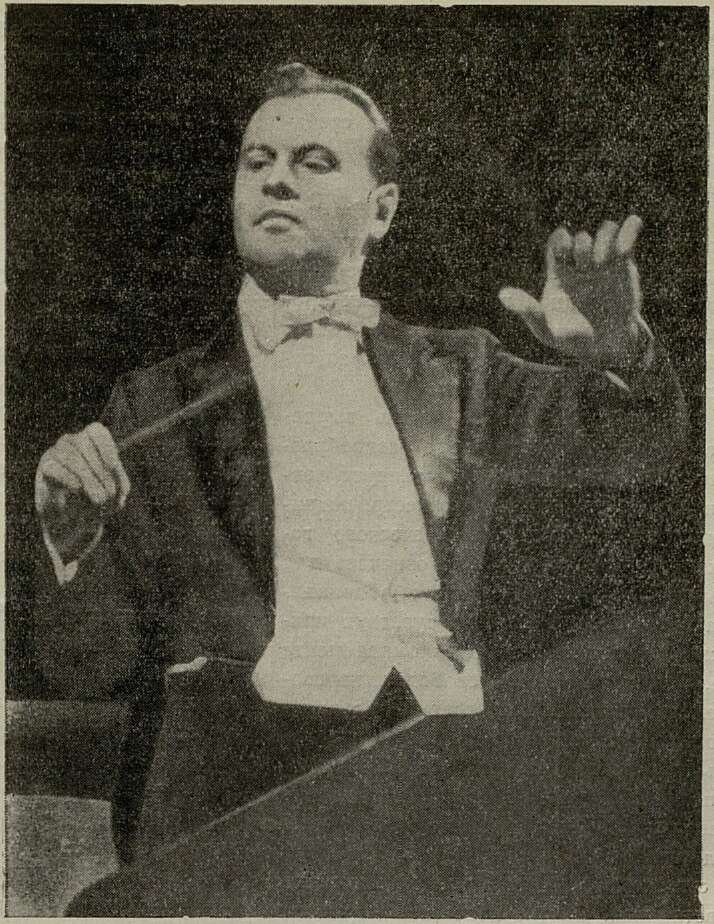

Внешне в дирижерской манере Светланова нет ничего, что делало бы его в глазах публики «эффектным» руководителем оркестра. За пультом он скорее несколько сдержанно-суров, серьезен, даже, пожалуй, чуть замкнут. Характерной особенностью является его постоянная собранность, сосредоточенность. Он нигде не позволяет себе отвлекаться, выгодно отличаясь этим от некоторых оперных дирижеров, которые, поговорив во время «сидячей перемены» о том, о сем с близ сидящими скрипачами, никак не могут потом «собрать» ни самого себя, ни оркестр.

Очень хороши руки у Светланова. «Дышащие», ясные, спокойно требовательные. Он ничего не иллюстрирует жестами с расчетом, на публику (а ведь как часто именно иллюстрация музыки руками принимается за подлинное дирижирование!), он прежде всего занят делом. Даже несколько «плакатный» прием снятия больших tutti движением правой руки вверх, нередко применяемый Светлановым в опере, воспринимается у него не как поза, а как практическая целесообразность: чтобы всем было ясно видно.

Если говорить о пожеланиях, то моментами хотелось бы еще большей дифференциации жестов, а также более полного ощущения в руках деталей оркестровой фактуры. При этом отнюдь не имеется в виду, что дирижер должен навязчиво «управлять» каждой мелочью. Важно лишь

чтобы подробности фактуры не возникали в оркестре сами собой, «мимо руки», чтобы было видно, что вот и для этой подробности есть свое место «в руке», хотя в данный момент дирижер специально ею и не занимается.

Прекрасным образцом именно такого дирижирования может служить исполнение Светлановым «Рапсодии на тему Паганини» Рахманинова (в данном случае имеется в виду ее концертное исполнение в одной из декабрьских программ). Здесь не только все «в руках», здесь есть та свобода владения партитурой, которая говорит о настоящем мастерстве.

Оркестр звучит у Светланова очень выравненно и в то же время динамически разнообразно. Светланов очень хорошо аккомпанирует певцам, умея, когда нужно, «убрать» оркестр, подчинить его динамику звучанию человеческого голоса. Но аккомпанировать вовсе не означает для него с большей или меньшей точностью попадания следовать за певцом. Хорошо чувствуя природу певческого дыхания, он и в аккомпанементе ведет певца. Инициатива певца свободна, но свободна в пределах заранее согласованных с дирижером исполнительских намерений, ибо инициатива отнюдь не равнозначна произволу. В частности, право певца диктовать оркестру темп категорически отвергается. Певец должен уметь принимать темп дирижера.

B этом смысле обращают на себя внимание ферматы Светланова. Снятие певческой ферматы, и индивидуальной, и в особенности коллективной, всегда в той или иной степени проблема для оперного дирижера. Даже очень хорошие дирижеры обычно подчеркивают момент, предшествующий снятию ферматы, стараясь обратить на себя внимание исполнителей.

Светланов снимает ферматы очень легко, спокойно, не прилагая при этом никаких дополнительных усилий даже тогда, когда дело касается больших хоровых масс. И все же все снимается абсолютно «по руке», абсолютно вместе с дирижером.

Видимо, ему и не нужно специально привлекать на себя внимание исполнителей: внимание всегда на нем.

Здесь мы подходим к одной из важнейших особенностей дирижерского дарования Светланова — его чрезвычайно активной, сугубо императивного характера воле. Вспоминается один из первых его спектаклей, «Царская невеста». Первая ария Марфы. Дирижер берет предельно медленный темп. Настолько медленный, что певице едва хватает дыхания. Не верится, чтобы Светланов не чувствовал этого. И все же до конца арии темп так и не был подвинут. Каюсь, тогда это показалось простым дирижерским упрямством и вызвало досаду. Теперь, оценивая все это ретроспективно, приходишь к выводу, что Светланов был по-своему прав, что это было одним из этапов утверждения дирижерской воли, становления яркой исполнительской личности.

Сейчас творчество Светланова значительно выровнялось. Преувеличения «молодости» отпали. А воля я как результат ее обязательность для всех его дирижерских указаний остались.

Прекрасный пример тому — один из последних спектаклей оперы «Князь Игорь» во Дворце съездов. Опера идет редко. И тем не менее в ней печать большой серьезной работы. Все подтянуты, собранны. Во всем чувствуется единая направляющая воля дирижера. И как это хорошо!

А ведь как часто в наших оперных театрах не хватает именно этой собранности и подтянутости. Как часто мы миримся с тем, что что-то идет «не вместе», что-то сделано не до конца, что-то выполняется небрежно, в «полноги». Как часто забываем, что единая воля музыкального руководителя, требовательность и строгость его в работе — это условия, без которых нет и не может быть подлинного роста оперного коллектива.

Кстати, когда говорят о том, что опера не может более быть костюмированным концертом, обычно имеют в виду, что это существенно меняет в опере роль режиссера. А не пора ли осознать, что это прежде всего и не менее существенно меняет роль дирижера?

В наши дни сложность музыкальной драматургии лучших оперных произведений такова, что дирижер в оперном театре не может быть фигурой «почтительно сопровождающей». Он должен организовать (и в процессе спектакля только он!) все развитие драматического действия.

Таково требование современности.

Да. Воля Светланова, его убежденность в своих исполнительских намерениях, его способность уверенно вести за собой исполнителей делают его прирожденным руководителем. В этом смысле он продолжает линию, намеченную дирижерской деятельностью Н. Голованова. Правда, чисто внешне — в дирижерском жесте — воля выражается у них различно. У Голованова дирижерский жест довольно часто приобретал характер нервных, коротких, острых импульсов. У Светланова волевой посыл носит более плавный, «легатный» характер. Но в дирижерском облике в целом общее, конечно, есть.

Однако эта общность не есть подражание, так как любое копирование результата творческого

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Баллада о русских мальчишках» 5

- Главное призвание советского искусства 8

- Поиски и заблуждения 12

- Поиски заблуждения. — И спорить, и действовать (вместо отчета) 19

- В стремлении к современности 28

- Решения мнимые и истинные 33

- К 150-летию со дня рождения А. С. Даргомыжского: «Чухонская фантазия». — Два очерка о Даргомыжском. — Письма А. С. Даргомыжского Станиславу Монюшко. —Страницы из автобиографии Ю. Ф. Платоново 40

- Сэр Джон Фальстаф 61

- Решение партийного комитета Большого театра и КДС от 3 ноября 1962 года 68

- Евгений Светланов. — Заметки о воспитании виолончелистов. — Имени Венявского... — Дирижер, оркестр, партитура. — Конкурс имени Глинки 69

- К 90-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина: В работе над «Алеко». — Комета по имени Федор 83

- Магнитогорцы. — Лев Оборин. — «Бородинцы» играют современную музыку. — Югославская музыка. — Играют Менухины. — Американский хор. — Письмо из Ленинграда 99

- Дело государственной важности. — От редакции 110

- Петербургский диплом Юльюша Зарембского. — Заметки без музыки 117

- За рубежом 127

- Новаторский труд. — Узбекская народная музыка 144

- Наши юбиляры: В. М. Беляев, М. И. Блантер 148

- Хроника 151