основе такого широкого понимания слова «юмор» Огарев, например, мог взять его для наименования своей лирико-иронической поэмы. По-видимому, традиционная оценка «Фантазии» оказывается более широкой и разносторонней, нежели исполнительское истолкование, возникшее на оонове данной традиции и как будто «а нее опирающееся.

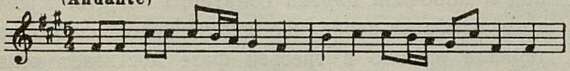

Невозможность ограничения «Фантазии» одной лишь областью узко толкуемого «юмора» более всего связано с особенностями начальной темы вступления:

Пример

Здесь ощущается плавная неторопливость напева-сказа эпической традиции, раскрывающего связи «Фантазии» с народным музыкальным искусством Ижорских земель1. В последнем сложно переплелись различные национальные истоки. Тема вступительного раздела «Фантазии» относится к карельским напевам эпической традиции. При этом основная линия развития всей симфонической пьесы ведет к все более отчетливому выражению русского и, шире, славянского начала, оказывающегося не только в обработке исходного мелодического материала (отметим хотя бы роль подголосков), но и в характере мелодических образов «Фантазии». Так, например, тема коды (см. нотный пример № 4) звучит как национальный родной наигрыш для слуха русского человека, для украинца, белоруса.

Если в «Бабе-Яге» композитор совершил вместе со слушателями музыкальное путешествие с юго-востока на северо-запад, то в «Фантазии» он направил слушателей с севера к юго-западу — от Ижорских земель к Белоруссии и Украине. Вместе с тем и в том и в другом произведении он дал жанровые звуковые зарисовки музыкального быта Ижорской земли и Санкт-Петербурга, где звучали мелодии русские и немецкие, украинские и карельские, финские, не говоря уже о многих других... Таков был этот русский и вместе с тем многоязычный город — столица многонационального государства. Напомним хотя бы следующие строки из пушкинского «Евгения Онегина»:

С кувшином ахтанка спешит,

Под ней снег утренний хрустит,

Проснулся утра шум приятный;

Открыты ставни; трубный дым

Столбам восходит голубым,

И хлебник, немец аккуратный,

В бумажном колпаке, не раз

Уж отворял свой вас ис дас.

Охтенка с кувшином — представительница тех нерусских жителей Ижорской земли, которые из поколения в поколение снабжали Петербург прошлого столетия молоком и... песнями. К кругу этих песен относится и тема вступления «Фантазии» Даргомыжского.

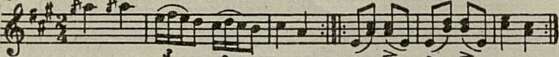

Эпический «зачин» «Фантазии» приобретает тем большее значение, что приведенная выше мелодия возникает затем в новом облике, как динамическая кульминация и драматургический «поворотный» пункт в композиционной планировке «Фантазии»:

Пример

Перед нами один из прототипов песни Варлаама «Как во городе было, во Казани» из оперы Мусоргского «Борис Годунов». И в том и в другом случае музыке свойственны сила, буйный размах.

Появляется этот новый вариант начальной темы, вторгаясь в предшествующее плавно разрастающееся движение я нарушая его. Это движение, основанное на теме плясового харак-

_________

1 Ингрией, Ингерманландией, Ижорской землей называлась область, охватывавшая прибрежные районы Невы и юго-восток Финского залива. По указу 1708 года в Ингерманландскую губернию входили многие районы, ныне относящиеся к Ленинградской, Новгородской, Калининской, Псковской, Ярославской областям, к Эстонской ССР и Карельской АССР. В 1799 году Ингерманландская губерния была переименована в Санкт-Петербургскую. В пределах Ижорских земель наряду с русскими жили финны, карелы, эстонцы и некоторые другие родственные им народности. Все эти неславянские национальности и народности неточно обозначались в петербургском быту XIX века как «чухонцы», что и определило название последнего оркестрового произведения Даргомыжского.

«Чухонскую фантазию» чаще всего называют теперь сокращенно «Фантазией». В этом есть свое неудобство, так как существует очень много «Фантазий». Если первоначальное название требует изменения, то нельзя ли называть это произведение Даргомыжского «Ижорской фантазией»?

Выясняя фольклорные источники «Фантазии», я консультировался с В. Беляевым, В. Евсеевым, Е. Гиппиусом, Л. Кершнер, X. Кольком, Г. Лапчинеким, С. Нионевич, Г. Синисало, Т. Поповой, М. Хяммяляйненом, которым приношу глубокую признательность.

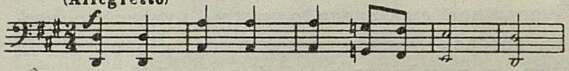

тера (см. нотный пример № 3), возникло после вступления, как новая часть — Allegretto.

Пример

Вариационно развиваясь, эта плясовая тема постепенно достигает той предельной кульминации, после которой действие должно либо завершиться, либо круто повернуть и устремиться по новому руслу. Последнее и происходит в данном случае.

«Вторжение» начальной мелодии в новом облике не может быть полностью объяснено предпосылками, заложенными во вступлении и в Allegretto. Это особый прием музыкальной композиции, свидетельствующий обычно о некоем сюжетно-драматургическом замысле или о тенденциях подобного рода. Мог ли быть у Даргомыжского такой замысел или хотя бы его «ростки»? По воспоминаниям М. Щиглева, одного из знакомых композитора, Даргомыжский, беседуя с друзьями о «Фантазии», «показывал движения танцующих и любил рассказывать содержание вещи»1. Словесно сформулированное самим композитором содержание инструментального произведения, точнее говоря, основные моменты, «опорные пункты» этого содержания есть не что иное, как программа данного произведения. Сопоставляя некоторые особенности музыки «Фантазии» с рассказом Щиглева, можно допустить существование программы или некоторых программных тенденций в замысле композитора.

Что же могло послужить основой для замысла «Фантазии»?

В той же статье Корзухина мы читаем: «Произведение это задумано Даргомыжским под Петербургом, в деревне Мурино, где летом жила его сестра — Софья Сергеевна Степанова, а также семья Пургольдов, с которыми Даргомыжский был в самых близких отношениях. В семействе Пургольдов ему спели однажды чухонскую песню, которая ему так понравилась, что он решил взять ее темой для своей фантазии. Кроме того, Даргомыжский, вероятно, и видел где-нибудь за Муриным пляску чухонцев»2. Если собственные наблюдения Даргомыжского дали толчок для своеобразного композиционного решения «Фантазии», то, вероятнее всего, это могло произойти на основе обычных для народных гуляний «перебоев» ритмически установившегося порядка пляски, хоровода и т. п.1.

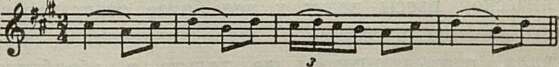

При всем своеобразии композиции «Фантазии» в ней есть некоторые черты сонатности. Они проступают в пределах четырех начальных вариационных фаз плясовой темы Allegretto, где между первой и третьей фазами возникает тонико-доминантовое соотношение тональностей (ля мажор и ми мажор), столь характерное для главной и побочной партий сонатного Allegro. Кроме того, наиболее свободное изменение исходного материала именно в третьей фазе достигает некоторого тематического своеобразия. Показательно и то, что в сжатой репризе композитор сохранил первую и третью фазы, образующие «опорные пункты» экспозиционного раздела, соответствующие главной — побочной партиям. Срединная часть выступает в качестве эпизода-разработки, а заключительная, основанная на новой теме2, — в качестве коды.

Пример

Черты сонатности сказываются, хотя и в значительно меньшей мере, во взаимосвязи двух основных тем Andante и Allegretto. Их тональное отношение напоминает отношение главной и по

_________

1 И. Корзухин. «Александр Сергеевич Даргомыжский», «Артист», 1894, апрель, № 36, стр. 57.

2 Интересно сопоставить это свидетельство с наблюдениями Асафьева над музыкальным бытом окрестностей Ленинграда в 1924 году. В «границы наблюдений» Асафьева входили «...улицы Ленинграда, его окрестности <...> и местность на реке Ижоре <...>; в полях и деревнях <...> иногда по воскресеньям вечером - за хороводом можно было услышать финские напевы архаичного склада рядом с современной «венгеркой» или «краковяком» (на гармонии)» (Б. Асафьев. «Кризис музыки», «Музыкальная культура», 1924, № 2). Эти напевы контрастно сочетались с танцевальными мелодиями новой формации и во времена Даргомыжского, что во многом определило интонационный строй «Фантазии» (еще более резкое сопоставление различных «слоев» музыкального быта в его оркестровом скерцо «Баба Яга»).

1 Такого рода «перебои» встречаются, как правило, в праздничных гуляньях всех народов. Любопытно, однако, сослаться в данном случае на поэтическое описание подобного эпизода в одиннадцатой руне «Калевалы» (похищение красавицы Кюллики из хоровода одним из героев этого эпоса Леммикяйненом). «Калевала». Петрозаводск, 1956).

2 Очевидна связь этой новой темы со второй половиной темы Allegretto (см. нотный пример № 3).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Баллада о русских мальчишках» 5

- Главное призвание советского искусства 8

- Поиски и заблуждения 12

- Поиски заблуждения. — И спорить, и действовать (вместо отчета) 19

- В стремлении к современности 28

- Решения мнимые и истинные 33

- К 150-летию со дня рождения А. С. Даргомыжского: «Чухонская фантазия». — Два очерка о Даргомыжском. — Письма А. С. Даргомыжского Станиславу Монюшко. —Страницы из автобиографии Ю. Ф. Платоново 40

- Сэр Джон Фальстаф 61

- Решение партийного комитета Большого театра и КДС от 3 ноября 1962 года 68

- Евгений Светланов. — Заметки о воспитании виолончелистов. — Имени Венявского... — Дирижер, оркестр, партитура. — Конкурс имени Глинки 69

- К 90-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина: В работе над «Алеко». — Комета по имени Федор 83

- Магнитогорцы. — Лев Оборин. — «Бородинцы» играют современную музыку. — Югославская музыка. — Играют Менухины. — Американский хор. — Письмо из Ленинграда 99

- Дело государственной важности. — От редакции 110

- Петербургский диплом Юльюша Зарембского. — Заметки без музыки 117

- За рубежом 127

- Новаторский труд. — Узбекская народная музыка 144

- Наши юбиляры: В. М. Беляев, М. И. Блантер 148

- Хроника 151