тина общепризнана. Восточные образы в творчестве Глинки, Балакирева, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Рубинштейна и других русских композиторов настолько обогатили музыкальное искусство новыми выразительными средствами, неслыханной стилистикой, что мировая музыкальная культура до сих пор питается ими.

Обилие великолепных произведений в этой области, быть может, объясняет тот факт, что еще не все, даже очень значительное, обратило на себя должное внимание. В тени остаются и ориентальные сочинения Даргомыжского. Им написано немного произведений этого рода. Однако каждое из них — самобытнейший перл. В малом композитор смог сказать так много нового, открыть совсем неведомые стороны «восточности».

Не сразу Даргомыжский подошел к проблеме ориентализма. В 1837–38 годах им сочинена была «Лезгинская песня». Несмотря на то, что тема могла вызвать различные музыкальные ассоциации, связанные с Востоком, в «Лезгинской леоне» нет никаких признаков ориентализма. Еще не приспело этому время: Даргомыжский только входил в полосу романтических увлечений, с которыми возник и интерес к восточным образам.

Первой его пьесой в этом роде был романс «Вертоград»1. Он поражает своей свежестью и неожиданностью. Даргомыжский проходит мимо ориентализма глинкинского «Руслана» с его пленительным, и девами Наины, чувственной истомой Ратмира и красочным изобилием танцев в царстве Черномора. Значительно ближе ему оказалась линия ориентализма, исходившая от «Еврейской песни» из музыки Глинки к «Князю Холмскому». Но хотя «Вертоград» родствен «Еврейской песне» своей целомудренной ясностью, эмоциональной сдержанностью, отсутствием чувственной окраски, пьесы эти очень различны. В «Вертограде» нет строгости, суровой простоты, экзальтированности «Еврейской песни».

Удивительной чистотой веет от «Вертограда». Он легок, воздушен и словно излучает ровный ласкающий свет. Тихо вибрирующие аккорды составляют общий фон музыки. Однако в этом повторяющемся движении нет монотонии. Все время меняются светотени благодаря гибкому и подвижному тональному плану, изящным хроматическим сдвигам в средних голосах, диссонирующим секундам, обостряющим звучиость в конце романса. Все это создает пряный, экзотический колорит. Благодаря неизменному звучанию на педали (автор подчеркивает необходимость исполнения всей пьесы con Ped.) гармония обогащается обертонами и приобретает оттенок расплывчатости, воздушности. В истории русского искусства «Вертоград» — ранний опыт музыкального «пленэр’а». Здесь как бы предвосхищаются напоенные воздухом и светом пейзажи Дебюсси.

Своеобразна и мелодика «Вертограда». Она сочетает гибкую декламацию с распевностью, тонкой, прихотливой узорчатостью. В ней словно отражен вкрадчиво женственный, прекрасный образ героини песни.

Среди ранних сочинений Даргомыжского «Вертоград» — пьеса уникальная. К образам такого рода композитор больше не возвращался. Спустя восемь лет после «Вертограда» появился второй «Восточный романс» («Ты рождена воспламенять...») Даргомыжского. И здесь новизна образного содержания и музыкальной стилистики. В ориентальной теме взят совсем новый аспект. Портрет изнеженной восточной красавицы запечатлен с помощью декламационноречевой, а не, как обычно, песенной характеристики. Медленная, томная, размеренно и лениво текущая речь (в вокальной партии господствуют восьмые длительности), как в зеркале, отражает образ полусонной девы. Голос то пассивно сникает в нисходящих хроматических интонациях, то несколько оживляется в восходящем движении. И лишь в конце романса с силой звучит постепенно подготовленный восторженный возглас поэта: «...Для упоения страстей!..»

Важнейший выразительный элемент произведения — гармонический язык. В его зыбкой подвижности, неустойчивости, в обилии хроматических гармоний — существенная сторона характеристики. Очень тонко и лаконично это выраженов фортепианной заставке (а также концовке) романса с ее увеличенной гармонией и бессильным шиканием нижнего голоса. Пьеса завершается неустойчиво, вопросительно — здесь словно мерцает увеличенное трезвучие.

После издания «Восточного романса» прошло еще шесть лет, и в 1858 году появилась восточная ария «О дева-роза, я в оковах!». Она знаменовала дальнейшее завоевание Даргомыжскогов сфере ориентализма. И здесь новая своеобразная задача, нозое решение. «О дева-роза, я в оковах!» переключает нас из области романтической стилистики, которая

_________

1 Он появился впервые в печати в 1844 году и в подзаголовке был назван «Фантазией»; позже Даргомыжский заменил «Фантазию» «Восточным романсом». Примечательно, что «Вертоград» и все последующие «ориентальные» сочинения Даргомыжского написаны на тексты Пушкина. Великий поэт и в этой области вдохновлял композитора на открытие неведомых путей.

характерна для обоих восточных романсов, в иной план.

Восточная ария также образец высокого художественного обобщения. Свободная от романтической «сладостности», она скупее, графичнее по фактуре. В ней есть некая терпкость. Мелодика арии сочетает строгий диатонизм с прихотливым ритмом. Примечателен в ней характерный для (некоторых восточных культур выразительный прием нисходящего скольжения голоса как своего рода глиссандо, здесь в пределах кварты. Даргомыжский акцентирует этот прием ремаркой: «медленно спуская голос». Этот интонационный нюанс возникает и в фортепианном сопровождении (например, в самом конце арии).

Интересна и ладовая структура восточной арии. По отчетливости, ясности и вместе с тем своеобразию она соответствует общему складу сочинения. Ладовая переменность, колебания между натуральным и гармоническим .минором не затуманены никакими фактурными усложнениями.

Ария «О дева-роза, я в оковах!» характеризует новое, более близкое к народно-национальным истокам воспроизведение восточной песенности, свободное от декоративных элементов. Это тот путь, который избрали в своих лучших ориентальных произведениях кучкисты. Недаром Балакирев еще до появления в печати восточной арии оркестровал ее для своеобразного состава: деревянные, валторны, арфа и струнные — без скрипок, но с тремя партиями альтов.

Стремление к правдивому отражению национальных свойств восточной музыки привело Даргомыжского и к подлинному фольклору народов Востока. Не случайно в черновой тетради композитора среди записей народных мелодий мы находим и турецкую песню. В ней, кстати сказать, отмечены зигзагообразными линиями те нисходящие скольжения голоса, которые Даргомыжский применил в восточной арии (напомним, что стихотворение Пушкина «О дева-роза, я в оковах!» озаглавлено поэтом: «Подражание турецкой пеоне»).

В 1863 году Даргомыжский познакомился с книгой русского музыканта Александра Христиановича «Исторический очерк арабской музыки», изданной автором на французском языке в том же году в Кёльне. Основную часть ее составляют мелодии алжирской музыки, собранные Хрисгиановичем в Алжире. Наряду с одноголосными

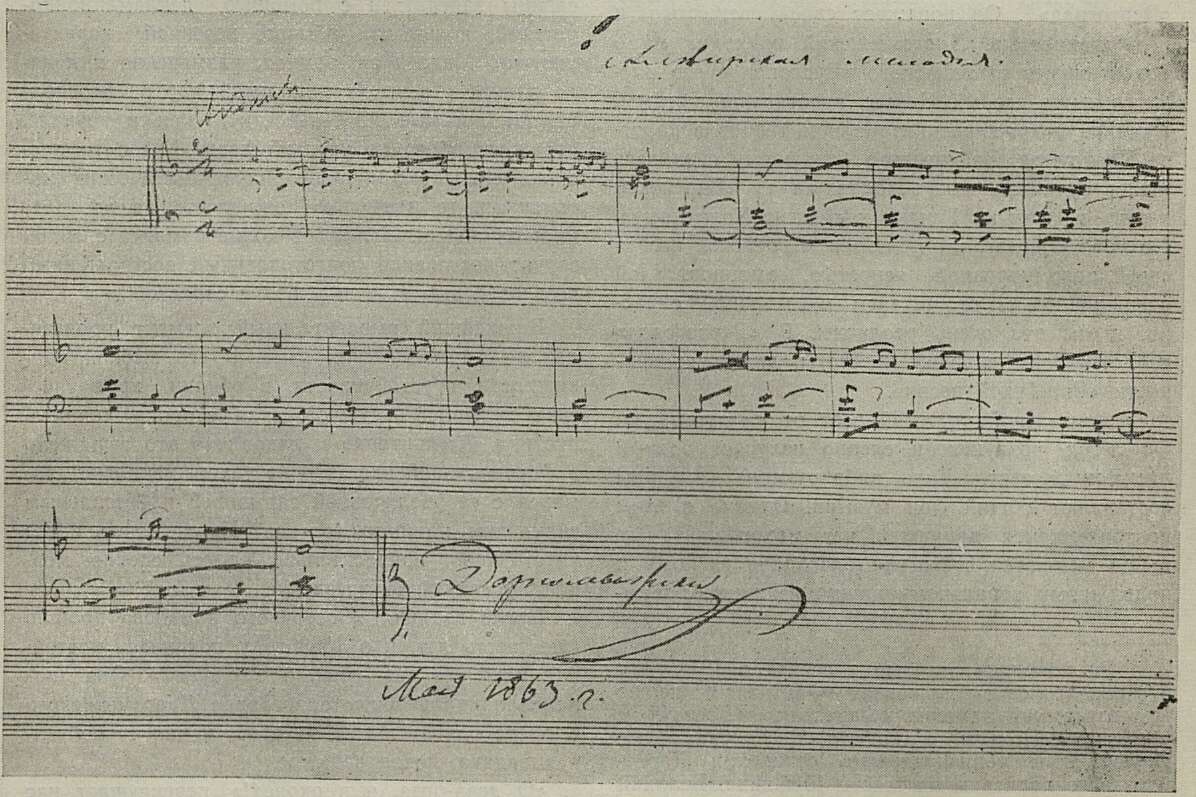

Автограф А. С. Даргомыжского хранится в Центральном музее музыкальной культуры (Москва)

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Баллада о русских мальчишках» 5

- Главное призвание советского искусства 8

- Поиски и заблуждения 12

- Поиски заблуждения. — И спорить, и действовать (вместо отчета) 19

- В стремлении к современности 28

- Решения мнимые и истинные 33

- К 150-летию со дня рождения А. С. Даргомыжского: «Чухонская фантазия». — Два очерка о Даргомыжском. — Письма А. С. Даргомыжского Станиславу Монюшко. —Страницы из автобиографии Ю. Ф. Платоново 40

- Сэр Джон Фальстаф 61

- Решение партийного комитета Большого театра и КДС от 3 ноября 1962 года 68

- Евгений Светланов. — Заметки о воспитании виолончелистов. — Имени Венявского... — Дирижер, оркестр, партитура. — Конкурс имени Глинки 69

- К 90-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина: В работе над «Алеко». — Комета по имени Федор 83

- Магнитогорцы. — Лев Оборин. — «Бородинцы» играют современную музыку. — Югославская музыка. — Играют Менухины. — Американский хор. — Письмо из Ленинграда 99

- Дело государственной важности. — От редакции 110

- Петербургский диплом Юльюша Зарембского. — Заметки без музыки 117

- За рубежом 127

- Новаторский труд. — Узбекская народная музыка 144

- Наши юбиляры: В. М. Беляев, М. И. Блантер 148

- Хроника 151