Иллюстрация

но-печальная минута молчания после непрерывного музыкального нарастания и возвышенных слов молитвы Бориса достигала громадной силы выразительности. Константин Сергеевич всегда утверждал, что психологическая пауза в музыкально-сценическом действии очень важна, нужно только умело ею пользоваться. В опере же ее обычно боятся и стараются сократить. Один Шаляпин, по мнению Станиславского, умел пользоваться паузами, поэтому он в работе с певцами часто употреблял выражение «шаляпинская пауза».

Кончилась «минута молчания», Борис поднимается и торжественно, по-царски кладет на поднесенную Шуйским подушку скипетр и державу («Именно Шуйский, будущий царь, пусть принимает эти знаки царского величия», — говорил Константин Сергеевич) и сходит с патриаршего места, чтобы поклониться «почиющим властителям Руси». С мученическим лицом он припадает к гробнице, напоминающей ему о царевиче Димитрии, через труп которого он пришел к власти, а рядом с ним стоял другой мальчик, теперь тоже царевич, Федор, его сын. Лицо царя было видно только залу: все действующие лица стояли сзади. Так зритель был введен в скрытую пока от всех трагедию царя, что, по мнению Станиславского, составляло сквозное действие роли.

На репетициях Константин Сергеевич добивается раскрытия основного характера действия, вытекающего из музыки. Бояре с хоругвями образуют линию полукругом до самых дверей, говорил Станиславский. Отовсюду, из-за столпов и боярских плеч, «выпирает» народ. Делать вид, что толкаются, что задние ряды «напирают» на передние, надо, чтобы было непрерывное движение толпы. Во всем искать правду. На мелких перезвонах колоколов кто-то перебегает с одного края сцены на другой. А заканчивается все неподвижной сценой Бориса, поникшего у гробницы. Логика планировки оправдала перенесение этой сцены в собор.

Келья в Чудовом монастыре

После внешнего великолепия Успенского собора перед зрителем предстает похожая на склеп келья Пимена.

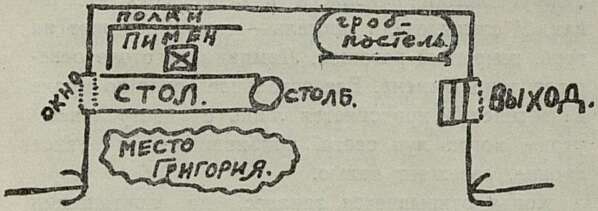

Константин Сергеевич требовал от художника, чтобы келья была очень маленькая и помещалась в подвале. Здесь, почти под землей, пишется история царя Бориса, говорил он. По замыслу Станиславского, три первые, резко контрастные сцены должны были следовать друг за другом почти без перерыва. Для кельи портальные сукна сцены сдвигались, вся «выгородка» занимала около 12 кв. метров, и два действующих лица вписывались в ее «зеркало» с полной художественной правдоподобностью.

Пимену Константин Сергеевич уделял особое внимание. Может быть, самые теплые, задушевные слова нашлись у него именно для этой роли. Константин Сергеевич проникновенно играл: показывал схимника-мудреца, и образ получился сразу значительным. «Ему сто лет, — говорил Константин Сергеевич, — его глаза все время устремлены в далекое прошлое. Он помнит то, что уже стерлось из памяти многих. Его движения очень медленны. Он весь точно порос мохом».

В келье небольшой узкий стол, вернее, просто доска, один конец лежит на подоконнике, другой врезан в деревянный столб, подпирающий свод. Вокруг свитки рукописей в берестяных кадушках. У стены сзади постель — что-то похожее на гроб, покрытый рогожей. Лампада на столе освещает лицо Пимена. Все остальное тонет во мраке и постепенно проясняется лишь с «наступлением утра», когда луч света, пробившийся в узкое оконце, освещает келью.

Когда открывается занавес, на протяжении всего монолога зрители видят лишь освещенное лицо старца. Только когда до кельи доносится откуда-то сверху пение первого монастырского хора, на сцене чуть высвечивается фигура человека, лежащего под столом, у ног Пимена. Тут на полу в тряпье спит будущий московский царь. Станиславский настойчиво добивается в первой фразе Григория: «Все тот же сон!..» — очень приглушенного звука; это как бы полуакцент. Более сильное ударение на моменте «появления» Гри-

гория в поле зрения зала: над столом в луче лампады поднимается косматая голова; угловатый, нелепый, почти уродливый, вылезает он из-под рогожи и сразу же прячется от света за столб.

Константин Сергеевич усиленно подчеркивал сценический контраст между спокойным, отрешенным от земной суеты Пименом и Григорием, томящимся мучительно радостными, дерзко отчаянными замыслами. Этот контраст хорошо передан в музыке Мусоргского. Его подметил Станиславский и в стихах Пушкина, в их красочности, чего, признаться, мы раньше ни от кого не слышали. «Прислушайтесь к стихам, которые вы поете, — говорил Константин Сергеевич исполнителю. — Какими словами-звуками говорит Пушкин о Пимене и какими о Самозванце? “Ты воевал под башнями Казани, ты рать Литвы при Шуйском отражал, ты видел двор и роскошь Иоанна”... Тут все торжественные “а” и “о”. Воевал, под башнями, Казани, рать, отражал, двор, роскошь, Иоанна. Как величественно звучат эти круглые гласные! А про себя что вы поете?

“А я от отроческих лет по келиям скитаюсь, бедный инок!?” Какие у вас приниженные “е”, “и” — “ких, лет, келиям, скитаюсь, бедный, инок”. Чувствуете, какая в этих “е”, “и” извилистая, ползучая линия. Если только вы оцените это и будете как мастер пользоваться красками, данными Пушкиным, его стих зазвучит особо. В чтении выделить это почти невозможно. Вот почему я считаю, что красоту пушкинского стиха можно полностью показать только на музыке».

Из нелепой, расплывающейся в сумраке кельи «ползающей» фигуры потом вырастает горделивый и обаятельный авантюрист, умеющий и носить панское платье, и играть роль царя, — такого диапазона ищет Станиславский в этой роли.

Пока же, боясь заглянуть Пимену в лицо, Григорий слушает рассказ об убийстве царевича и, прижавшись к столбу, спрашивает, почти пугаясь собственного вопроса: «Каких был лет царевич убиенный?»

В ответе: «Он был бы твой ровесник и царствовал» — в оркестре слабый намек на будущую тему Самозванца, а в клавире ремарка: «При этих словах Григорий величественно выпрямляется во весь рост». Исполнитель в точности выполняет это. «Вы уже царь? — быстро спрашивает Станиславский. — Разве Григорию для того, чтобы сделаться царем, достаточно только “величественно выпрямиться”? Относитесь критически к таким ремаркам в клавире. Еще неизвестно, кто их написал. Может, режиссер, который первый ставил “Бориса Годунова”».

Когда раздался торжественно-спокойный звон к заутрене и слабый розовый луч рассвета скользнул по сырой стене кельи, Пимен, высокий, в длинной черной рясе, собирается в церковь.

Григорий, подавая ему посох, целует его руку, поддерживает старца, почтительно, почти униженно провожает его и сразу же преображается. Он бросается к рукописям Пимена, жадно их рассматривает. Его лицо загорается хищной радостью. За тем самым столом, где, борьбе и злу внимая равнодушно, пишет Пимен свою летопись, он стоит, словно судья Годунову. Слова Григория: «Борис, Борис! Все пред тобой трепещет» — звучат в его устах как грозное предупреждение.

Луч солнца, появившийся в окне, освещает некрасивое, но сильное лицо Григория, загадочно смотрящего в темный угол кельи, словно он видит там свое блестящее будущее.

Терем

Для «Терема», центральной сцены всей оперы, Константином Сергеевичем была дана художнику, дирижеру и актерам следующая схема:

«Основная линия: “... едина разве совесть... Но если в ней пятно случайно завелось...” Он указывал на следующие пункты, без выделения которых, как он говорил, «не может сцена стать на ноги»: 1) Потеря дочерью жениха. 2) Культурность Бориса — он учит сына. 3) Открытая совесть — совсем один (монолог). 4) Видно, что сына готовит в правители. 5) Сцена доноса, как можно подлей. 6) Прием царственного монарха — два соперника (приход Шуйского). 7) С момента, как было произнесено имя Самозванца, Борис — другой человек.

Отсюда постепенная деградация царя (униженная просьба, мольбы, угрозы, припадок). Развить сцену смеха. Припадок — начало болезни. Линия актера — от владыки до униженного, истерзанного страхом человека. Вся ария Бориса

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мы будем петь о новом мире! 5

- Хорошим фильмам — хорошую музыку 9

- С песней по жизни шагая... 11

- Композитор работает в кино 16

- Что волнует сегодня 19

- Прислушиваясь к «поступи мира» 27

- Говорит Герасе Дендрино 31

- Открытия и проблемы 32

- Рассказывает Д. Баланчин 42

- На спектаклях гостей 44

- Годы в студии 54

- Как работал Станиславский 64

- Первые шаги 69

- Станиславский ставит Мусоргского 72

- Уроки режиссера 78

- Письмо читателя 81

- Украинские певицы. Лариса Руденко; Клавдия Радченко 85

- Конкурс в Тулузе 89

- Путь молодого певца 90

- Артистизм и мастерство неразделимы 91

- Памяти Фейнберга 93

- Искусство дирижирования в наше время 96

- Как мы работаем 98

- Новая программа Э. Гилельса 101

- Рапсодия А. Хачатуряна 102

- Борис Гутников 103

- Встреча с молодыми ленинградцами 103

- Вместе с героями песен и оперетт... 105

- Литовский хор 106

- Оркестр румынского радио 107

- Вечер румынской музыки 108

- Камерный дуэт из Чехословакии 109

- Концерт французских гостей 109

- Малколм Сарджент 111

- Луиз Маршалл 111

- За дирижерским пультом Д. Шостакович и М. Ростропович 112

- Дружба с русской песней 114

- Курт Вайль 118

- «Patria o muerte!» 121

- Новая глава 124

- Встреча с советской песней 125

- Игорь Стравинский в Советском Союзе 127

- Французские музыканты в Москве 130

- Серьезный труд 132

- Новое издание писем Бетховена 134

- Владимир Власов 140

- Юлий Мейтус 144

- Дружеские шаржи Бориса Ефимова 146

- Новогодний тост 148

- МСЭ 150

- Если бы парни и девушки всей земли... 151

- Жизнь побеждает 153

- Живопись вторгается в музыку 154

- Итоги смотра молодежи 155

- Интересный разговор 156

- У композиторов Узбекистана 156

- Читатели поздравляют 157

- Шефы из консерватории 158

- Служение музыке 159

- Путь исканий 160

- А лекторы все ждут... 162

- Премьеры. Москва, Ленинград, Харьков, Свердловск, Донецк, Душанбе 162

- Один день в ДЗЗ 164